________________

४१४

प्राकृतपैंगलम् इतनी ही नहीं, पूरबी हिंदी में इनके दीर्घ तथा अतिदीर्घ रूप भी पाये जाते हैं, जैसे घोड़-घोड़वा-घौडौना, छोटछोटवा-छोटौना, कुत्ता-कुतवा-कुतौना, नाऊ-नौआ । कुछ शब्दों में केवल क-स्वार्थे प्रत्यय से उद्भूत रूप ही मिलते हैं

और कुछ में ये बिलकुल नहीं पाये जाते । इस भाषाशास्त्रीय तथ्य ने नव्य भा० आ० भाषा के अध्येताओं के समक्ष समस्या उत्पन्न कर दी है। वस्तुतः अपभ्रंश काल में कई ऐसे शब्द थे जिनके निश्चित रूप में शुद्ध एवं स्वार्थे क-वाले दोनों तरह के रूप पाये जाते थे। ऐसे शब्दों में कभी तो क जोड़ा जाता था, कभी नहीं । इस प्रकार के शब्दों के दोनों तरह के रूप (निर्बल तथा सबल) मिलते हैं। जबकि कुछ ऐसे शब्द थे जिनमें नियत रूप से स्वार्थे क का प्रयोग होता था, जिनका विकास राज० गु० में केवल ओ-वाले रूपों में तथा खड़ी बोली में केवल आ-वाले रूपों में पाया जाता है। तृतीय कोटि के वे मूल अकारांत शब्द हैं, जिनमें क-स्वार्थे प्रत्यय कभी नहीं जोड़ा जाता था, ऐसे रूपों का विकास केवल शुद्ध रूपों में ही पाया जाता है ।

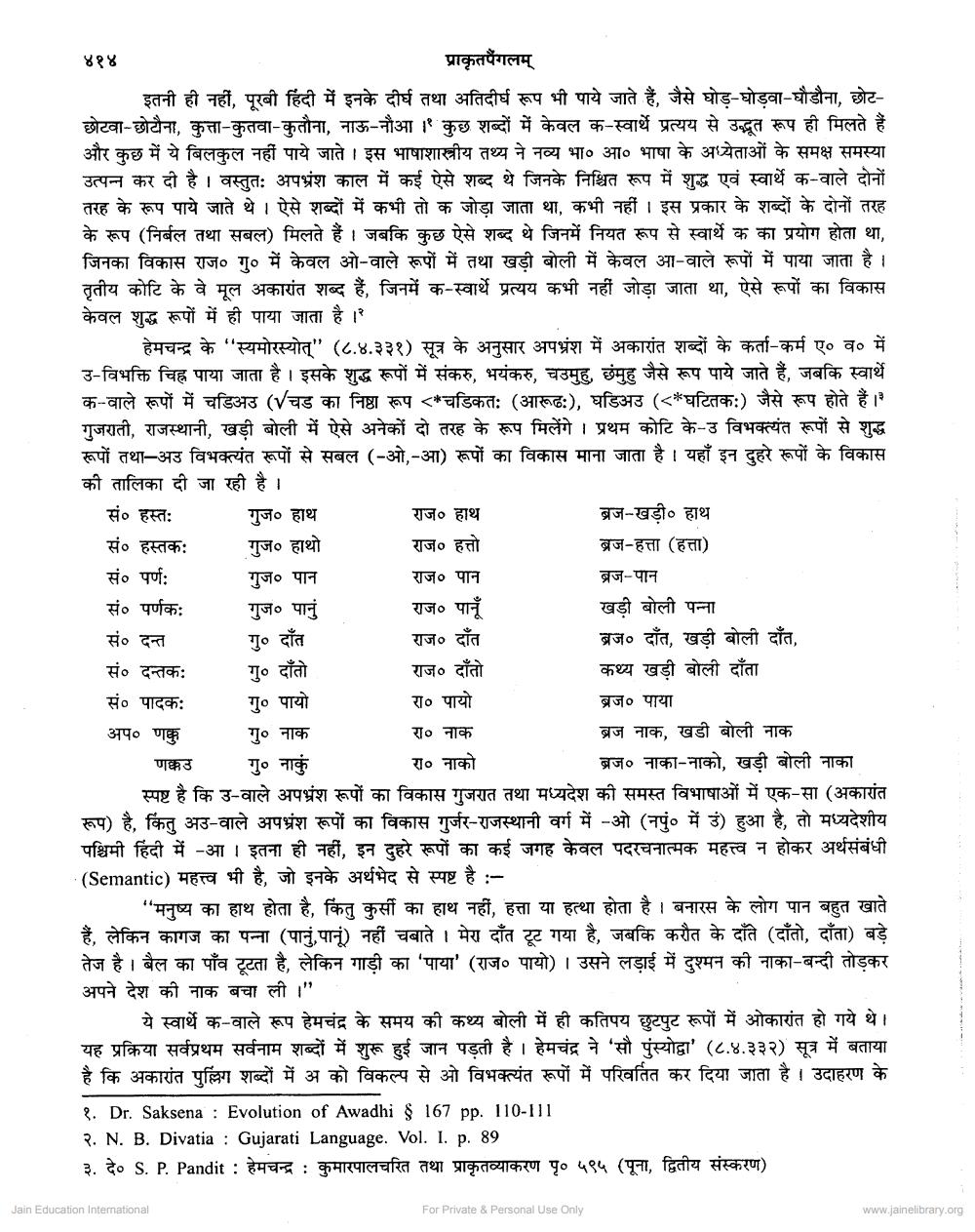

हेमचन्द्र के "स्यमोरस्योत्" (८.४.३३१) सूत्र के अनुसार अपभ्रंश में अकारांत शब्दों के कर्ता-कर्म ए० व० में उ-विभक्ति चिह्न पाया जाता है । इसके शुद्ध रूपों में संकरु, भयंकरु, चउमुहु, छंमुहु जैसे रूप पाये जाते हैं, जबकि स्वार्थे क-वाले रूपों में चडिअउ (/चड का निष्ठा रूप <*चडिकतः (आरूढः), घडिअउ (<*घटितकः) जैसे रूप होते हैं। गुजराती, राजस्थानी, खड़ी बोली में ऐसे अनेकों दो तरह के रूप मिलेंगे। प्रथम कोटि के-उ विभक्त्यंत रूपों से शुद्ध रूपों तथा अउ विभक्त्यंत रूपों से सबल (-ओ,-आ) रूपों का विकास माना जाता है। यहाँ इन दुहरे रूपों के विकास की तालिका दी जा रही है। सं० हस्तः गुज० हाथ

राज० हाथ

ब्रज-खड़ी० हाथ सं० हस्तकः गुज० हाथो

राज० हत्तो

ब्रज-हत्ता (हत्ता) सं० पर्णः गुज० पान

राज० पान

ब्रज-पान सं० पर्णकः गुज० पार्नु

राज० पानूँ

खड़ी बोली पन्ना सं० दन्त गु० दाँत

राज० दाँत

ब्रज० दाँत, खड़ी बोली दाँत, सं० दन्तकः गु० दाँतो

राज० दाँतो

कथ्य खड़ी बोली दाँता सं० पादकः गु० पायो

रा० पायो

ब्रज० पाया अप० णक गु० नाक

रा० नाक

ब्रज नाक, खडी बोली नाक णक्कउ गु० नाकुं

रा० नाको

ब्रज० नाका-नाको, खड़ी बोली नाका स्पष्ट है कि उ-वाले अपभ्रंश रूपों का विकास गुजरात तथा मध्यदेश की समस्त विभाषाओं में एक-सा (अकारांत रूप) है, किंतु अउ-वाले अपभ्रंश रूपों का विकास गुर्जर-राजस्थानी वर्ग में -ओ (नपुं० में उं) हुआ है, तो मध्यदेशीय पश्चिमी हिंदी में -आ । इतना ही नहीं, इन दुहरे रूपों का कई जगह केवल पदरचनात्मक महत्त्व न होकर अर्थसंबंधी (Semantic) महत्त्व भी है, जो इनके अर्थभेद से स्पष्ट है :

"मनुष्य का हाथ होता है, किंतु कुर्सी का हाथ नहीं, हत्ता या हत्था होता है। बनारस के लोग पान बहुत खाते हैं, लेकिन कागज का पन्ना (पार्नु,पान) नहीं चबाते । मेरा दाँत टूट गया है, जबकि करौत के दाँते (दाँतो, दाँता) बड़े तेज है। बैल का पाँव टूटता है, लेकिन गाड़ी का 'पाया' (राज० पायो) । उसने लड़ाई में दुश्मन की नाका-बन्दी तोड़कर अपने देश की नाक बचा ली।"

ये स्वार्थे क-वाले रूप हेमचंद्र के समय की कथ्य बोली में ही कतिपय छुटपुट रूपों में ओकारांत हो गये थे। यह प्रक्रिया सर्वप्रथम सर्वनाम शब्दों में शुरू हुई जान पड़ती है । हेमचंद्र ने 'सौ पुंस्योद्वा' (८.४.३३२) सूत्र में बताया है कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अ को विकल्प से ओ विभक्त्यंत रूपों में परिवर्तित कर दिया जाता है। उदाहरण के १. Dr. Saksena : Evolution of Awadhi $ 167 pp. 110-111 २. N. B. Divatia : Gujarati Language. Vol. I. p. 89 ३. दे० S. P. Pandit : हेमचन्द्र : कुमारपालचरित तथा प्राकृतव्याकरण पृ० ५९५ (पूना, द्वितीय संस्करण)

Jain Education International

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org