________________

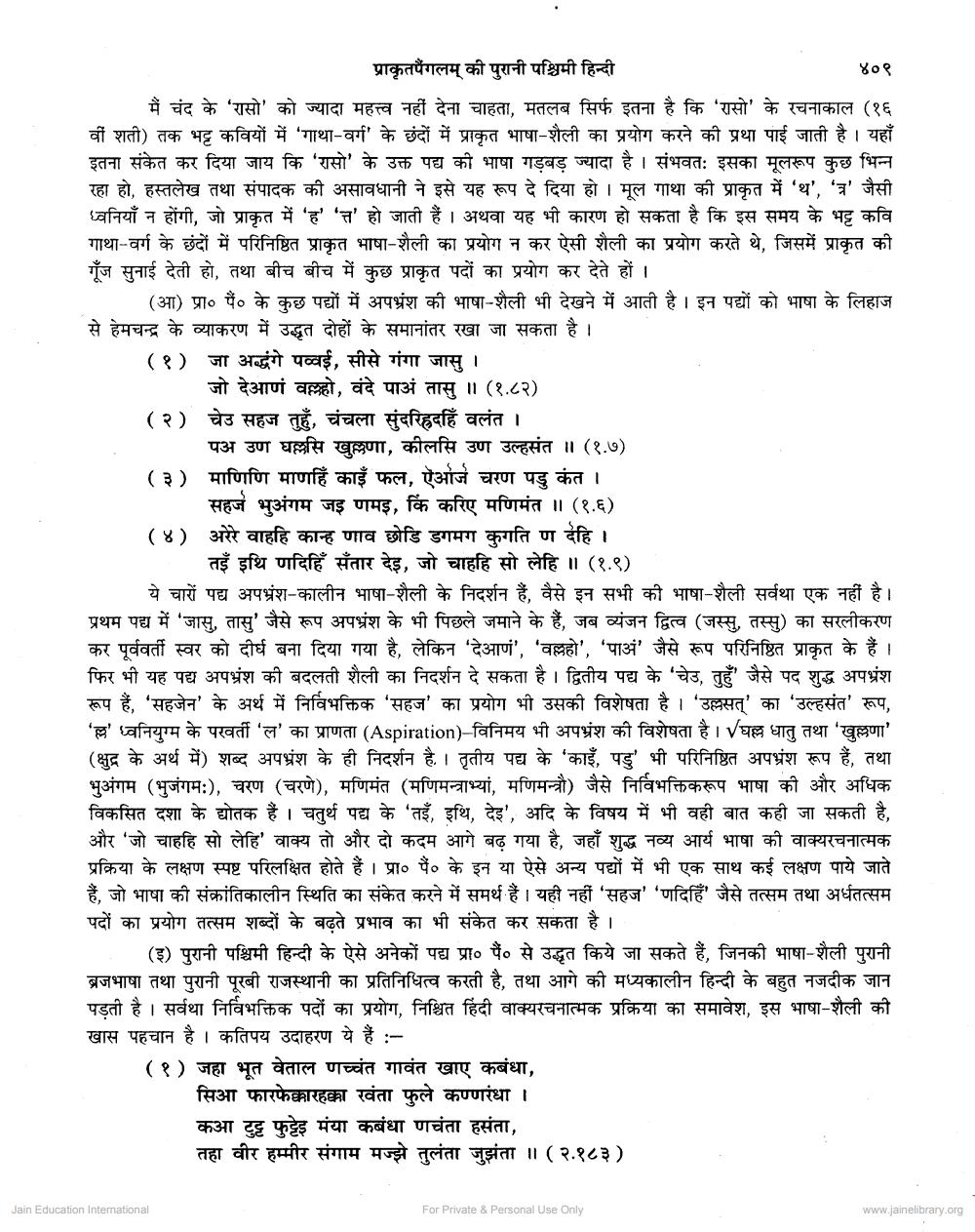

प्राकृतपैंगलम् की पुरानी पश्चिमी हिन्दी

४०९

मैं चंद के 'रासो' को ज्यादा महत्त्व नहीं देना चाहता, मतलब सिर्फ इतना है कि 'रासो' के रचनाकाल (१६ वीं शती) तक भट्ट कवियों में 'गाथा वर्ग' के छंदों में प्राकृत भाषा शैली का प्रयोग करने की प्रथा पाई जाती है। यहाँ इतना संकेत कर दिया जाय कि 'रासो' के उक्त पद्य की भाषा गड़बड़ ज्यादा है । संभवतः इसका मूलरूप कुछ भिन्न रहा हो, हस्तलेख तथा संपादक की असावधानी ने इसे यह रूप दे दिया हो । मूल गाथा की प्राकृत में 'थ', 'त्र' जैसी ध्वनियाँ न होंगी, जो प्राकृत में 'ह' 'त्त' हो जाती हैं । अथवा यह भी कारण हो सकता है कि इस समय के भट्ट कवि गाथा - वर्ग के छंदों में परिनिष्ठित प्राकृत भाषा शैली का प्रयोग न कर ऐसी शैली का प्रयोग करते थे, जिसमें प्राकृत की गूँज सुनाई देती हो, तथा बीच बीच में कुछ प्राकृत पदों का प्रयोग कर देते हों ।

(आ) प्रा० पैं० के कुछ पद्यों में अपभ्रंश की भाषा-शैली भी देखने में आती है । इन पद्यों को भाषा के लिहाज से हेमचन्द्र के व्याकरण में उद्धृत दोहों के समानांतर रखा जा सकता है ।

(१) जा अद्धंगे पव्वई, सीसे गंगा जासु ।

जो देआणं वल्लहो, वंदे पाअं तासु ॥ (१.८२) (२) चेउ सहज तुहुँ, चंचला सुंदरिहृदहिँ वलंत ।

पअ उण घलसि खुल्लणा, कीलसि उण उल्हसंत ॥ (१.७) (३) माणिणि माणहिँ काइँ फल, ऐअर्ज चरण पडु कंत । अंगम जइ मइ, किं करिए मणिमंत ॥ (१.६)

( ४ ) अरेरे वाहहि कान्ह णाव छोडि डगमग कुगति ण देहि । इँ इथि दिहिँ सँतार देइ, जो चाहहि सो लेहि ॥ (१.९)

ये चारों पद्य अपभ्रंश-कालीन भाषा-शैली के निदर्शन हैं, वैसे इन सभी की भाषा-शैली सर्वथा एक नहीं है। प्रथम पद्य में 'जासु, तासु' जैसे रूप अपभ्रंश के भी पिछले जमाने के हैं, जब व्यंजन द्वित्व (जस्सु, तस्सु) का सरलीकरण कर पूर्ववर्ती स्वर को दीर्घ बना दिया गया है, लेकिन 'देआणं', 'वल्लहो', 'पाअं' जैसे रूप परिनिष्ठित प्राकृत के हैं । फिर भी यह पद्य अपभ्रंश की बदलती शैली का निदर्शन दे सकता है। द्वितीय पद्य के 'चेउ, तुहुँ' जैसे पद शुद्ध अपभ्रंश रूप हैं, 'सहजेन' के अर्थ में निर्विभक्तिक 'सहज' का प्रयोग भी उसकी विशेषता है। 'उल्लसत्' का 'उल्हसंत' रूप, 'ल्ल' ध्वनियुग्म के परवर्ती 'ल' का प्राणता (Aspiration) - विनिमय भी अपभ्रंश की विशेषता है। Vघल्ल धातु तथा 'खुल्लणा' (क्षुद्र के अर्थ में) शब्द अपभ्रंश के ही निदर्शन है। तृतीय पद्य के 'काइँ, पडु' भी परिनिष्ठित अपभ्रंश रूप हैं, तथा भुअंगम (भुजंगमः), चरण (चरणे), मणिमंत ( मणिमन्त्राभ्यां मणिमन्त्रौ ) जैसे निर्विभक्तिकरूप भाषा की और अधिक विकसित दशा के द्योतक हैं । चतुर्थ पद्य के 'तइँ, इथि, देइ', अदि के विषय में भी वही बात कही जा सकती है, और 'जो चाहहि सो लेहि' वाक्य तो और दो कदम आगे बढ़ गया है, जहाँ शुद्ध नव्य आर्य भाषा की वाक्यरचनात्मक प्रक्रिया के लक्षण स्पष्ट परिलक्षित होते हैं । प्रा० पैं० के इन या ऐसे अन्य पद्यों में भी एक साथ कई लक्षण पाये जाते हैं, जो भाषा की संक्रांतिकालीन स्थिति का संकेत करने में समर्थ हैं। यही नहीं 'सहज' 'णदिहिं' जैसे तत्सम तथा अर्धतत्सम पदों का प्रयोग तत्सम शब्दों के बढ़ते प्रभाव का भी संकेत कर सकता है ।

(इ) पुरानी पश्चिमी हिन्दी के ऐसे अनेकों पद्य प्रा० पैं० से उद्धृत किये जा सकते हैं, जिनकी भाषा-शैली पुरानी ब्रजभाषा तथा पुरानी पूरबी राजस्थानी का प्रतिनिधित्व करती है, तथा आगे की मध्यकालीन हिन्दी के बहुत नजदीक जान पड़ती है । सर्वथा निर्विभक्तिक पदों का प्रयोग, निश्चित हिंदी वाक्यरचनात्मक प्रक्रिया का समावेश, इस भाषा - शैली की खास पहचान है । कतिपय उदाहरण ये हैं :

( १ ) जहा भूत वेताल णच्वंत गावंत खाए कबंधा,

सिआ फारफेक्कारहका रवंता फुले कण्णरंधा ।

Jain Education International

कआ टुट्ट फुट्टेइ मंया कबंधा णचंता हसंता,

ता वीर हम्मीर संगाम मज्झे तुलंता जुझंता ॥ ( २.१८३ )

For Private Personal Use Only

www.jainelibrary.org