________________

६. १३०]

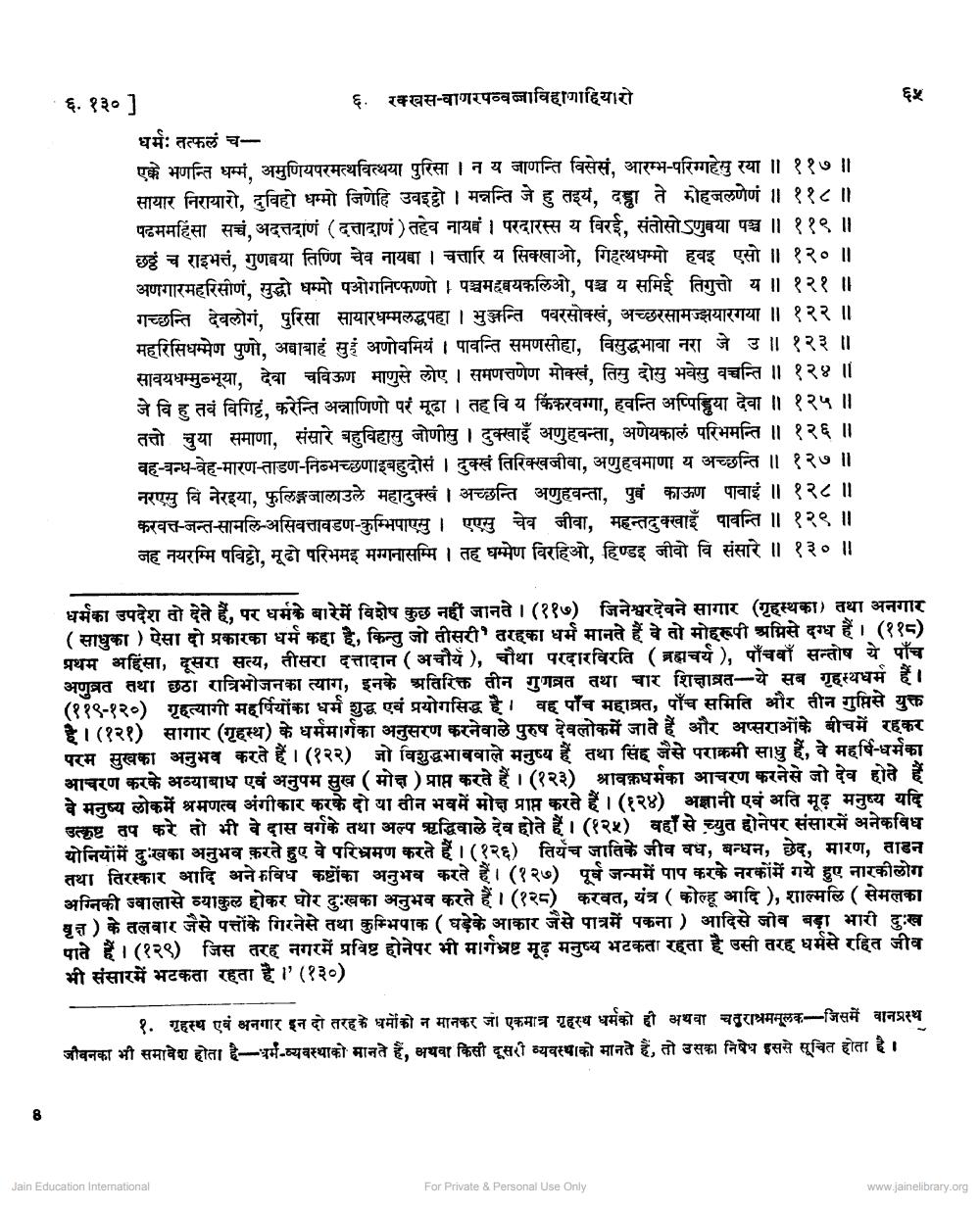

६. रक्खस-वाणरपव्वजाविहाणाहियारो धर्मः तत्फलं चएक भणन्ति धम्म, अमुणियपरमत्थवित्थया पुरिसा । न य जाणन्ति विसेस, आरम्भ-परिग्गहेसु रया ॥ ११७॥ सायार निरायारो, दुविहो धम्मो जिणेहि उवइट्ठो । मन्नन्ति जे हु तइय, दड्डा ते मोहनलणेणं ॥ ११८ ॥ पढममहिंसा सच्चं, अदत्तदाणं (दत्तादाणं) तहेव नायवं । परदारस्स य विरई, संतोसोऽणुबया पञ्च ॥ ११९ ॥ छट्टे च राइभत्तं, गुणवया तिणि चेव नायबा । चत्तारि य सिक्खाओ, गिहत्थधम्मो हवइ एसो ॥ १२० ॥ अणगारमहरिसीणं, सुद्धो धम्मो पओगनिष्फण्णो । पञ्चमहत्वयकलिओ, पञ्च य समिई तिगुत्तो य॥ १२१ ॥ गच्छन्ति देवलोगं, पुरिसा सायारधम्मलद्धपहा । भुञ्जन्ति पवरसोक्खं, अच्छरसामज्झयारगया ॥ १२२ ।। महरिसिधम्मेण पुणो, अबाबाहं सुई अणोवमियं । पावन्ति समणसीहा, विसुद्धभावा नरा जे उ ॥ १२३ ॥ सावयधम्मुब्भूया, देवा चविऊण माणुसे लोए । समणत्तणेण मोक्खं, तिसु दोसु भवेसु वच्चन्ति ॥ १२४ ।। जे विहु तवं विगिट्ट, करेन्ति अन्नाणिणो परं मूढा । तह वि य किंकरवग्गा, हवन्ति अप्पिड्डिया देवा ॥ १२५॥ तत्तो चुया समाणा, संसारे बहुविहासु जोणीसु । दुक्खाइँ अणुहवन्ता, अणेयकालं परिभमन्ति ॥ १२६ ।। वह-बन्ध-वेह-मारण-ताडण-निब्भच्छणाइबहुदोसं । दुक्खं तिरिक्खजीवा, अणुहवमाणा य अच्छन्ति ॥ १२७ ॥ नरएमु वि नेरइया, फुलिङ्गजालाउले महादुक्खं । अच्छन्ति अणुहवन्ता, पुर्व काऊण पावाई ॥ १२८ ॥ करवत्त-जन्त-सामलि-असिवत्तावडण-कुम्भिपाएमु । एएमु चेव जीवा, महन्तदुक्खाइँ पावन्ति ॥ १२९ ॥ नह नयरम्मि पविट्ठो, मूढो परिभमइ मग्गनासम्मि । तह घम्मेण विरहिओ, हिण्डइ जीवो वि संसारे ॥ १३० ॥

धर्मका उपदेश तो देते हैं, पर धर्मके बारेमें विशेष कुछ नहीं जानते । (११७) जिनेश्वरदेवने सागार (गृहस्थका) तथा अनगार (साधुका ) ऐसा दो प्रकारका धर्म कहा है, किन्तु जो तीसरी' तरहका धर्म मानते हैं वे तो मोहरूपी अग्निसे दग्ध हैं। (११८) प्रथम अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा दत्तादान (अचौय), चौथा परदारविरति (ब्रह्मचर्य), पाँचवाँ सन्तोष ये पाँच अणुव्रत तथा छठा रात्रिभोजनका त्याग, इनके अतिरिक्त तीन गुणव्रत तथा चार शिक्षाबत-ये सब गृहस्थधर्म हैं। (११९-१२०) गृहत्यागी महर्षियोंका धर्म शुद्ध एवं प्रयोगसिद्ध है। वह पाँच महाव्रत, पाँच समिति और तीन गुप्तिसे युक्त है। (१२१) सागार (गृहस्थ) के धर्ममार्गका अनुसरण करनेवाले पुरुष देवलोकमें जाते हैं और अप्सराओंके बीचमें रहकर परम सुखका अनुभव करते हैं । (१२२) जो विशुद्धभाववाले मनुष्य हैं तथा सिंह जैसे पराक्रमी साधु हैं, वे महर्षि-धर्मका आचरण करके अव्याबाध एवं अनुपम सुख (मोक्ष)प्राप्त करते हैं । (१२३) श्रावक्रधर्मका आचरण करनेसे जो देव होते हैं वे मनुष्य लोकमें श्रमणत्व अंगीकार करके दो या तीन भवमें मोक्ष प्राप्त करते हैं । (१२४) अज्ञानी एवं अति मूढ़ मनुष्य यदि उत्कृष्ट तप करे तो भी वे दास वर्गके तथा अल्प ऋद्धिवाले देव होते हैं । (१२५) वहाँ से च्युत होनेपर संसारमें अनेकविध योनियों में दुःखका अनुभव करते हुए वे परिभ्रमण करते हैं । (१२६) तियेच जातिके जीव वध, बन्धन, छेद, मारण, ताडन तथा तिरस्कार आदि अनेकविध कष्टोंका अनुभव करते हैं। (१२७) पूर्व जन्ममें पाप करके नरकोंमें गये हुए नारकीलोग अग्निकी ज्वालासे व्याकुल होकर घोर दुःखका अनुभव करते हैं। (१२८) करवत, यंत्र ( कोल्हू आदि), शाल्मलि (सेमलका वृक्ष) के तलवार जैसे पत्तोंके गिरनेसे तथा कुम्भिपाक (घड़ेके आकार जैसे पात्रमें पकना) आदिसे जोव बड़ा भारी दुःख पाते हैं। (१२९) जिस तरह नगरमें प्रविष्ट होनेपर भी मार्गभ्रष्ट मूढ़ मनुष्य भटकता रहता है उसी तरह धर्मसे रहित जीव भी संसारमें भटकता रहता है।' (१३०)

१. गृहस्थ एवं अनगार इन दो तरहके धर्मोको न मानकर जो एकमात्र गृहस्थ धर्मको हो अथवा चतुराश्रममूलक-जिसमें वानप्रस्थ जीवनका भी समावेश होता है-धर्म-व्यवस्थाको मानते हैं, अथवा किसी दूसरी व्यवस्थाको मानते हैं, तो उसका निषेध इससे सूचित होता है।

Jain Education International

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org