Book Title: Jain Sadhna me Dhyan Author(s): Sagarmal Jain Publisher: Z_Shwetambar_Sthanakvasi_Jain_Sabha_Hirak_Jayanti_Granth_012052.pdf View full book textPage 6

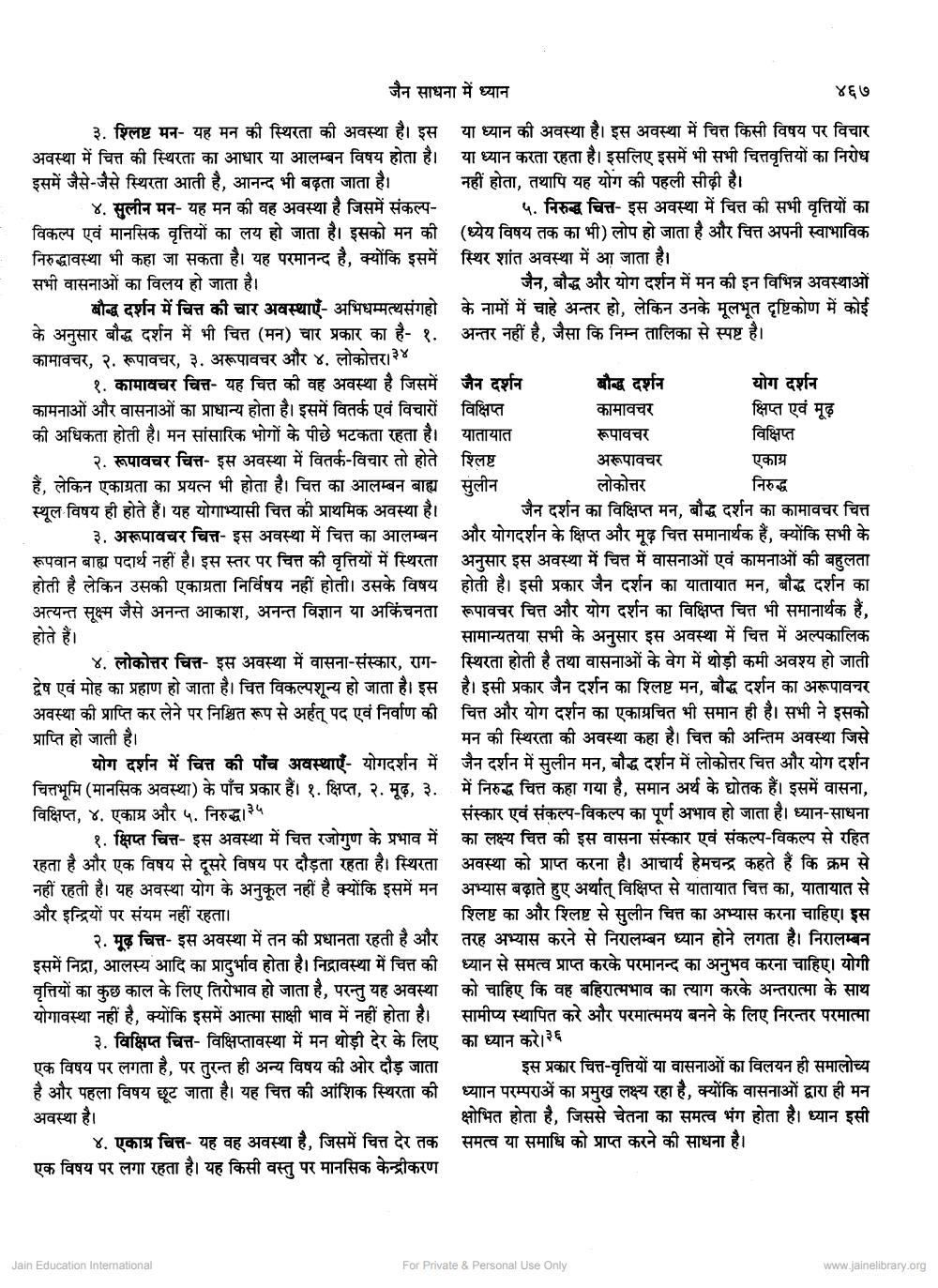

________________ जैन साधना में ध्यान ३. श्लिष्ट मन - यह मन की स्थिरता की अवस्था है। इस अवस्था में चित्त की स्थिरता का आधार या आलम्बन विषय होता है। इसमें जैसे-जैसे स्थिरता आती है, आनन्द भी बढ़ता जाता है। ४. सुलीन मन- यह मन की वह अवस्था है जिसमें संकल्पविकल्प एवं मानसिक वृत्तियों का लय हो जाता है। इसको मन की निरुद्धावस्था भी कहा जा सकता है। यह परमानन्द है, क्योंकि इसमें सभी वासनाओं का विलय हो जाता है। बौद्ध दर्शन में चित्त की चार अवस्थाएँ - अभिधम्मत्थसंगहो के अनुसार बौद्ध दर्शन में भी चित्त (मन) चार प्रकार का है- १. कामावचर, २. रूपावचर, ३. अरूपावचर और ४. लोकोत्तर । ३४ १. कामावचर चित्त- यह चित्त की वह अवस्था है जिसमें कामनाओं और वासनाओं का प्राधान्य होता है। इसमें वितर्क एवं विचारों की अधिकता होती है। मन सांसारिक भोगों के पीछे भटकता रहता है। २. रूपावचर चित्त- इस अवस्था में वितर्क-विचार तो होते हैं, लेकिन एकाग्रता का प्रयत्न भी होता है । चित्त का आलम्बन बाह्य स्थूल विषय ही होते हैं। यह योगाभ्यासी चित्त की प्राथमिक अवस्था है। ३. अरूपावचर चित्त- इस अवस्था में चित्त का आलम्बन रूपवान बाह्य पदार्थ नहीं है। इस स्तर पर चित्त की वृत्तियों में स्थिरता होती है लेकिन उसकी एकाग्रता निर्विषय नहीं होती । उसके विषय अत्यन्त सूक्ष्म जैसे अनन्त आकाश, अनन्त विज्ञान या अकिंचनता होते हैं। ४. लोकोत्तर चित्त- इस अवस्था में वासना - संस्कार, रागद्वेष एवं मोह का प्रहाण हो जाता है चित्त विकल्पशून्य हो जाता है। इस अवस्था की प्राप्ति कर लेने पर निश्चित रूप से अर्हत् पद एवं निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। योग दर्शन में चित्त की पाँच अवस्थाएँ योगदर्शन में चित्तभूमि (मानसिक अवस्था) के पाँच प्रकार हैं। १. क्षिप्त, २. मूढ़, ३. विक्षिप्त, ४. एकाग्र और ५. निरुद्ध २५ १. क्षिप्त चित्त इस अवस्था में चित्त रजोगुण के प्रभाव में रहता है और एक विषय से दूसरे विषय पर दौड़ता रहता है। स्थिरता नहीं रहती है। यह अवस्था योग के अनुकूल नहीं है क्योंकि इसमें मन और इन्द्रियों पर संयम नहीं रहता। २. मूढ़ चित्त- इस अवस्था में तन की प्रधानता रहती है और इसमें निद्रा, आलस्य आदि का प्रादुर्भाव होता है। निद्रावस्था में चित्त की वृत्तियों का कुछ काल के लिए तिरोभाव हो जाता है, परन्तु यह अवस्था योगावस्था नहीं है, क्योंकि इसमें आत्मा साक्षी भाव में नहीं होता है। ३. विक्षिप्त चित्त - विक्षिप्तावस्था में मन थोड़ी देर के लिए एक विषय पर लगता है, पर तुरन्त ही अन्य विषय की ओर दौड़ जाता है और पहला विषय छूट जाता है। यह चित्त की आंशिक स्थिरता की अवस्था है। ४. एकाग्र चित्त यह वह अवस्था है, जिसमें चित्त देर तक एक विषय पर लगा रहता है। यह किसी वस्तु पर मानसिक केन्द्रीकरण Jain Education International ४६७ या ध्यान की अवस्था है। इस अवस्था में चित्त किसी विषय पर विचार या ध्यान करता रहता है। इसलिए इसमें भी सभी चित्तवृत्तियों का निरोध नहीं होता, तथापि यह योग की पहली सीढ़ी है। ५. निरुद्ध चित्त इस अवस्था में चित्त की सभी वृत्तियों का (ध्येय विषय तक का भी) लोप हो जाता है और चित्त अपनी स्वाभाविक स्थिर शांत अवस्था में आ जाता है। जैन, बौद्ध और योग दर्शन में मन की इन विभिन्न अवस्थाओं के नामों में चाहे अन्तर हो, लेकिन उनके मूलभूत दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं है, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है। जैन दर्शन विक्षिप्त यातायात श्लिष्ट सुलीन बौद्ध दर्शन कामावचर रूपावचर अरूपावचर लोकोत्तर जैन दर्शन का विक्षिप्त मन, बौद्ध दर्शन का कामावचर चित्त और योगदर्शन के क्षिप्त और मूढ़ चित्त समानार्थक हैं, क्योंकि सभी के अनुसार इस अवस्था में चित्त में वासनाओं एवं कामनाओं की बहुलता होती है। इसी प्रकार जैन दर्शन का यातायात मन, बौद्ध दर्शन का रूपावचर चित्त और योग दर्शन का विक्षिप्त चित्त भी समानार्थक हैं, सामान्यतया सभी के अनुसार इस अवस्था में चित्त में अल्पकालिक स्थिरता होती है तथा वासनाओं के वेग में थोड़ी कमी अवश्य हो जाती है। इसी प्रकार जैन दर्शन का श्लिष्ट मन, बौद्ध दर्शन का अरूपावचर चित्त और योग दर्शन का एकाग्रचित भी समान ही है। सभी ने इसको मन की स्थिरता की अवस्था कहा है। चित्त की अन्तिम अवस्था जिसे जैन दर्शन में सुलीन मन, बौद्ध दर्शन में लोकोत्तर चित्त और योग दर्शन में निरुद्ध चित्त कहा गया है, समान अर्थ के द्योतक हैं। इसमें वासना, संस्कार एवं संकल्प-विकल्प का पूर्ण अभाव हो जाता है। ध्यान-साधना का लक्ष्य चित्त की इस वासना संस्कार एवं संकल्प-विकल्प से रहित अवस्था को प्राप्त करना है। आचार्य हेमचन्द्र कहते हैं कि क्रम से अभ्यास बढ़ाते हुए अर्थात् विक्षिप्त से यातायात चित्त का, यातायात से श्लिष्ट का और श्लिष्ट से सुलीन चित्त का अभ्यास करना चाहिए। इस तरह अभ्यास करने से निरालम्बन ध्यान होने लगता है । निरालम्बन ध्यान से समत्व प्राप्त करके परमानन्द का अनुभव करना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह बहिरात्मभाव का त्याग करके अन्तरात्मा के साथ सामीप्य स्थापित करे और परमात्ममय बनने के लिए निरन्तर परमात्मा का ध्यान करे । ३६ योग दर्शन क्षिप्त एवं मूढ़ विक्षिप्त For Private & Personal Use Only एकाग्र निरुद्ध इस प्रकार चित्त वृत्तियों या वासनाओं का विलयन ही समालोच्य ध्यान परम्पराओं का प्रमुख लक्ष्य रहा है, क्योंकि वासनाओं द्वारा ही मन क्षोभित होता है, जिससे चेतना का समत्व भंग होता है। ध्यान इसी समत्व या समाधि को प्राप्त करने की साधना है। www.jainelibrary.org.Page Navigation

1 ... 4 5 6 7