________________

५८ : श्रमण, वर्ष ५४, अंक १-३/जनवरी-मार्च २००३

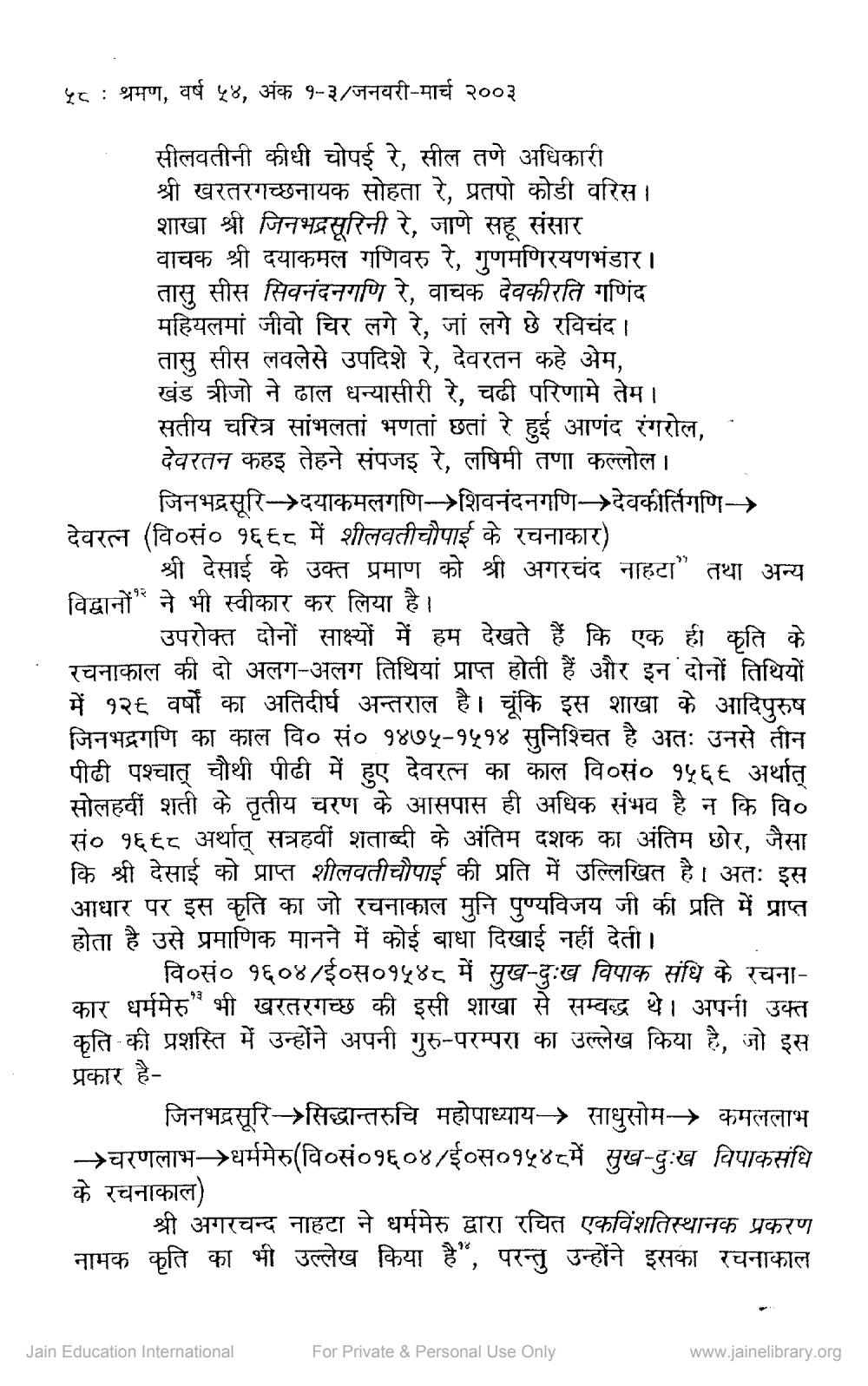

सीलवतीनी कीधी चोपई रे, सील तणे अधिकारी श्री खरतरगच्छनायक सोहता रे, प्रतपो कोडी वरिस। शाखा श्री जिनभद्रसूरिनी रे, जाणे सहू संसार वाचक श्री दयाकमल गणिवरु रे, गुणमणिरयणभंडार। तासु सीस सिवनंदनगणि रे, वाचक देवकीरति गणिंद महियलमां जीवो चिर लगे रे, जां लगे छे रविचंद। तासु सीस लवलेसे उपदिशे रे, देवरतन कहे अम. खंड त्रीजो ने ढाल धन्यासीरी रे, चढी परिणामे तेम। सतीय चरित्र सांभलतां भणतां छतां रे हुई आणंद रंगरोल, . देवरतन कहइ तेहने संपजइ रे, लषिमी तणा कल्लोल।

जिनभद्रसूरि→दयाकमलगणि→शिवनंदनगणि→ देवकीर्तिगणि-> देवरत्न (वि०सं० १६६८ में शीलवतीचौपाई के रचनाकार)

श्री देसाई के उक्त प्रमाण को श्री अगरचंद नाहटा” तथा अन्य विद्वानों ने भी स्वीकार कर लिया है।

उपरोक्त दोनों साक्ष्यों में हम देखते हैं कि एक ही कृति के रचनाकाल की दो अलग-अलग तिथियां प्राप्त होती हैं और इन दोनों तिथियों में १२६ वर्षों का अतिदीर्घ अन्तराल है। चूंकि इस शाखा के आदिपुरुष जिनभद्रगणि का काल वि० सं० १४७५-१५१४ सुनिश्चित है अतः उनसे तीन पीढी पश्चात चौथी पीढी में हुए देवरत्न का काल वि०सं० १५६६ अर्थात सोलहवीं शती के तृतीय चरण के आसपास ही अधिक संभव है न कि वि० सं० १६६८ अर्थात् सत्रहवीं शताब्दी के अंतिम दशक का अंतिम छोर, जैसा कि श्री देसाई को प्राप्त शीलवतीचौपाई की प्रति में उल्लिखित है। अतः इस आधार पर इस कृति का जो रचनाकाल मुनि पुण्यविजय जी की प्रति में प्राप्त होता है उसे प्रमाणिक मानने में कोई बाधा दिखाई नहीं देती।

वि०सं० १६०४/ई०स०१५४८ में सुख-दुःख विपाक संधि के रचनाकार धर्ममेरु भी खरतरगच्छ की इसी शाखा से सम्बद्ध थे। अपनी उक्त कति की प्रशस्ति में उन्होंने अपनी गुरु-परम्परा का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है

जिनभद्रसूरि→सिद्धान्तरुचि महोपाध्याय-→ साधुसोम→ कमललाभ →चरणलाभ→धर्ममेरु(वि०सं०१६०४/ई०स०१५४८में सुख-दुःख विपाकसंधि के रचनाकाल)

श्री अगरचन्द नाहटा ने धर्ममेरु द्वारा रचित एकविंशतिस्थानक प्रकरण नामक कृति का भी उल्लेख किया है", परन्तु उन्होंने इसका रचनाकाल

Jain Education International

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org