________________

अपनी ओर से उन सबका देवद्धिगणी एक पूर्वधर थे । परम्परा विच्छिन्न हो गई ।

वर्त्तमान में सहस्राब्दियों बाद गणाधिपति श्री तुलसी के वाचना प्रमुखत्व में पुनः जैनागमों के सम्पादन और अनुवाद का उपक्रम प्रारंभ हुआ । ढाई हजार वर्ष प्राचीन आगमों के सम्पादन कार्य सहज नहीं था । उस समय की भावभाषा और आज की भावभाषा में बहुत बड़ा व्यवधान आ गया था । शब्दों के अर्थ में भी अनेक प्रकार के उत्कर्ष - अपकर्ष आ चुके थे। इस स्थिति में आगम सम्पादन का कार्य कितना दुरूह होता है इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। देवद्धिगणी द्वारा अपनाई गई आगमों की संक्षेपीकरण की शैली, परम्परा भेद, लिपिगत समस्याएं, मूलपाठ और व्याख्या का सम्मिश्रण, व्याख्या का पाठ रूप में परिवर्तन आदि अनेक कारण ऐसे थे जिनके कारण अनेक नये क्षेपक हो गए । अनेक स्थलों पर पाठों का विलय हो गया । इन समग्र कठिनाइयों को पार करते हुए गणाधिपति श्री तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ के निर्देशन में आगमों का जिस प्रकार से सम्पादन हुआ, उसका समग्र विद्वज्जगत् में समादर हुआ ।

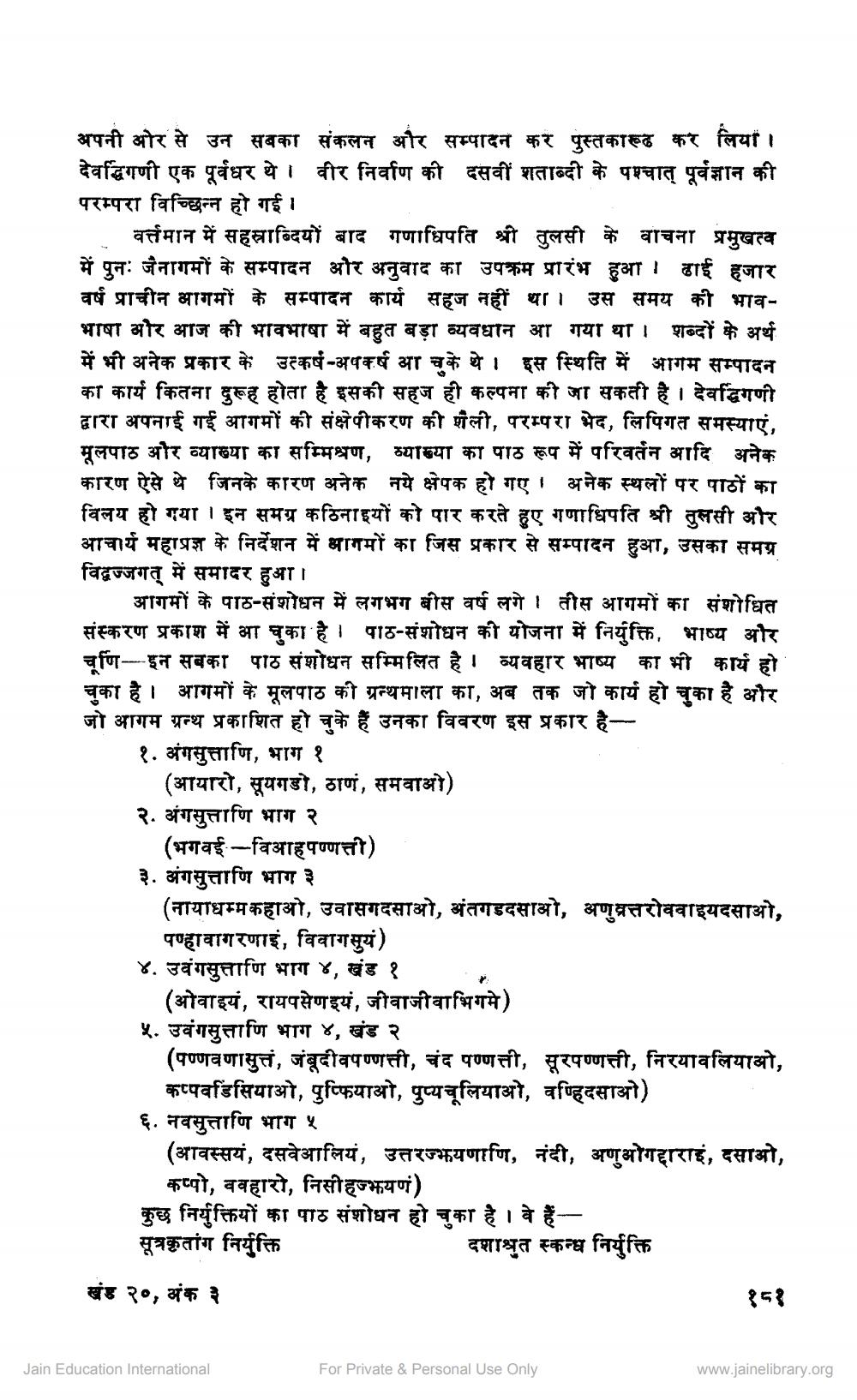

आगमों के पाठ - संशोधन में लगभग बीस वर्ष लगे । तीस आगमों का संशोधित संस्करण प्रकाश में आ चुका है। पाठ-संशोधन की योजना में नियुक्ति, भाष्य और चूर्णि - इन सबका पाठ संशोधन सम्मिलित है । व्यवहार भाष्य का भी कार्य हो चुका है | आगमों के मूलपाठ की ग्रन्थमाला का, अब तक जो कार्य हो चुका है और जो आगम ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं उनका विवरण इस प्रकार है

१. अंगसुत्ताणि, भाग १

(आयारो, सूयगडो, ठाणं, समवाओ)

२. अंगसुत्ताणि भाग २

संकलन और सम्पादन कर पुस्तकारूढ कर लिया । वीर निर्वाण की दसवीं शताब्दी के पश्चात् पूर्वज्ञान की

(भगवई - विआहपण्णत्ती)

३. अंग सुत्ताणि भाग ३

(नायाधम्म कहाओ, उवासगदसाओ, अंतगडदसाओ,

पावागरणाई, विवागसुयं )

४. उवंगसुत्ताणि भाग ४, खंड १

*

( ओवाइयं, रायपसेणइयं, जीवाजीवाभिगमे )

५. उवंगसुत्ताणि भाग ४, खंड २

(पण्णवणासुत्तं, जंबूदीवपण्णत्ती, चंद पण्णत्ती, सूरपण्णत्ती, निरयावलियाओ, कप्पवडिसियाओ, पुफियाओ, पुप्यचूलियाओ, वहिदसाओ)

खंड २०, अंक ३

६. नवसुत्ताणि भाग ५

( आवस्सयं, दसवेआलियं, उत्तरज्भयणाणि, नंदी, अणुभगद्दाराई, दसाओ, कप्पो, ववहारो, निसी हज्भयणं)

कुछ निर्युक्तियों का पाठ संशोधन हो चुका है । वे हैं

सूत्रकृतांग निर्युक्ति

Jain Education International

अणुव्रत्तरोववाइयदसाओ,

दशाश्रुत स्कन्ध निर्युक्ति

For Private & Personal Use Only

१८१

www.jainelibrary.org