________________

कगचजतदपयवा प्रायो लोपः (२.२)

पोवः (२.१५ )

वृत्ति :- प्रायोग्रहणाद्यत्र लोपो न भवति तत्रायं विधिः ।

त्रिविक्रम अपने प्राकृत शब्दानुशासनम् में हेमचंद्र का ही शब्दश: अनुसरण करते हैं । ( देखिए --सूत्र १.३.८; १.३.९ और १.३.५५ एवं अन्तिम सूत्र की वृत्ति) ।

मार्कंडेय भी अपने प्राकृत सर्वस्व में ( सूत्र नं० २०२ और २.१४ ) ऐसा ही विधान करते हैं । उन्होंने हेमचंद्र और वररुचि की तरह कोई समाधान नहीं किया है।

इस दृष्टि से भरतनाट्यशास्त्र का विधान कुछ अलग सा लगता है । उन्होंने अन्य मध्यवर्ती व्यंजनों के साथ में पकार का लोप नहीं रखा है परन्तु लोप के बदले में पकार के वकार में बदलने की बात अलग से उदाहरण देकर कही है। लोप के सूत्र में पका उल्लेख ही नहीं है—

किगतदथवा लोपमत्थं च से वहन्ति सरा ( १७.७ ) फिर पकार के लिए अलग से सूचित किया है किआपण मावाणं भवति पकारेण वत्वयुक्तेन (१७.१४)

______

व्याकरणकारों के इन परस्पर विरोधी विधानों एवं भरतमुनि के आदेश को ध्यान में लेते हुए क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि प्रायः लोप का जो सूत्र है उसमें पकार का समावेश नहीं करके उसके लिए ऐसा विधान बनाते कि पकार का लोप या वकार वैकल्पिक है । शिलालेखीय एवं साहित्यिक प्रमाणों के आधार पर ऐसा नियम बनाना भी उचित नहीं ठहरता है । मेहेण्डले द्वारा किये गये अध्ययन का सार यह है कि शिलालेखों में मध्यवर्ती पकार का अधिकतर वकार पाया जाता है ( देखिए पृ० २७३ से २७५) । पिशल महोदय (१४७ ) के अनुसार भी मध्यवर्ती पकार का लोप कभी-कभी ही होता है जबकि अधिकतर वकार ही होता है । साहित्यिक उदाहरण भी यही तथ्य स्पष्ट करते हैं । विविध ग्रंथों की भाषा का विश्लेषण यहां पर उदाहरण के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है

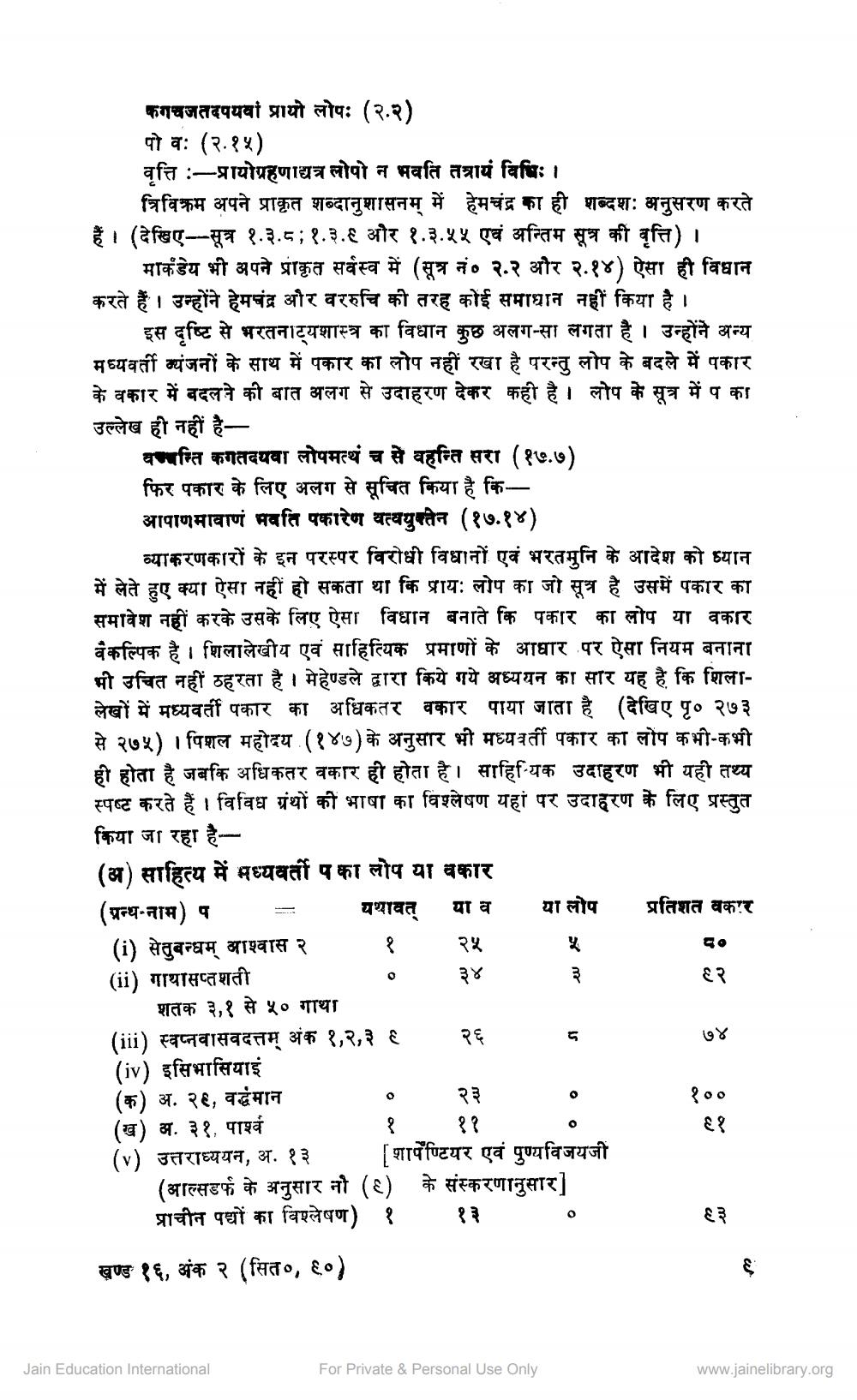

(अ) साहित्य में मध्यवर्ती प का लोप या वकार

( प्रन्थ-नाम) प

यथावत् या व

१

(i) सेतुबन्धम् आश्वास २ (ii) गाथासप्तशती

शतक ३,१ से ५० गाथा

(iii) स्वप्नवासवदत्तम् अंक १,२,३ ६

(iv) इसि भासियाई

(क) अ. २६, वर्द्धमान

(ख) अ. ३१, पार्श्व

o

खण्ड १६, अंक २ ( सित०, ६० )

Jain Education International

०

२५

३४

२६

२३

११

या लोप

(v) उत्तराध्ययन, अ. १३

( आल्सडर्फ के अनुसार नो ( ६ ) के संस्करणानुसार ] प्राचीन पद्यों का विश्लेषण ) १

१३

३

०

[शार्पेण्टियर एवं पुण्यविजयजी

For Private & Personal Use Only

८

०

प्रतिशत वकार

६०

६२

७४

१००

६१

६३

www.jainelibrary.org