________________

सांसारिक पदार्थों की शक्ति बड़ी सीमित है। वे दुःख की अनुभूति को रोकने में सदा समर्थ नहीं होते और सभी दुःखों की अनुभूति को रोकने का सामर्थ्य | तो उनमें है ही नहीं। अतः सांसारिक पदार्थ जीवन के प्राप्तव्य नहीं हैं।

यहाँ 'सपरं' शब्द के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि चूँकि इन्द्रियसुख की सामग्री पराधीन है इसलिए उसकी प्राप्ति आकुलतोत्पादक होने से इन्द्रियसुख, सुख नहीं, दुःख ही है। महाभारत में भी कहा गया है -

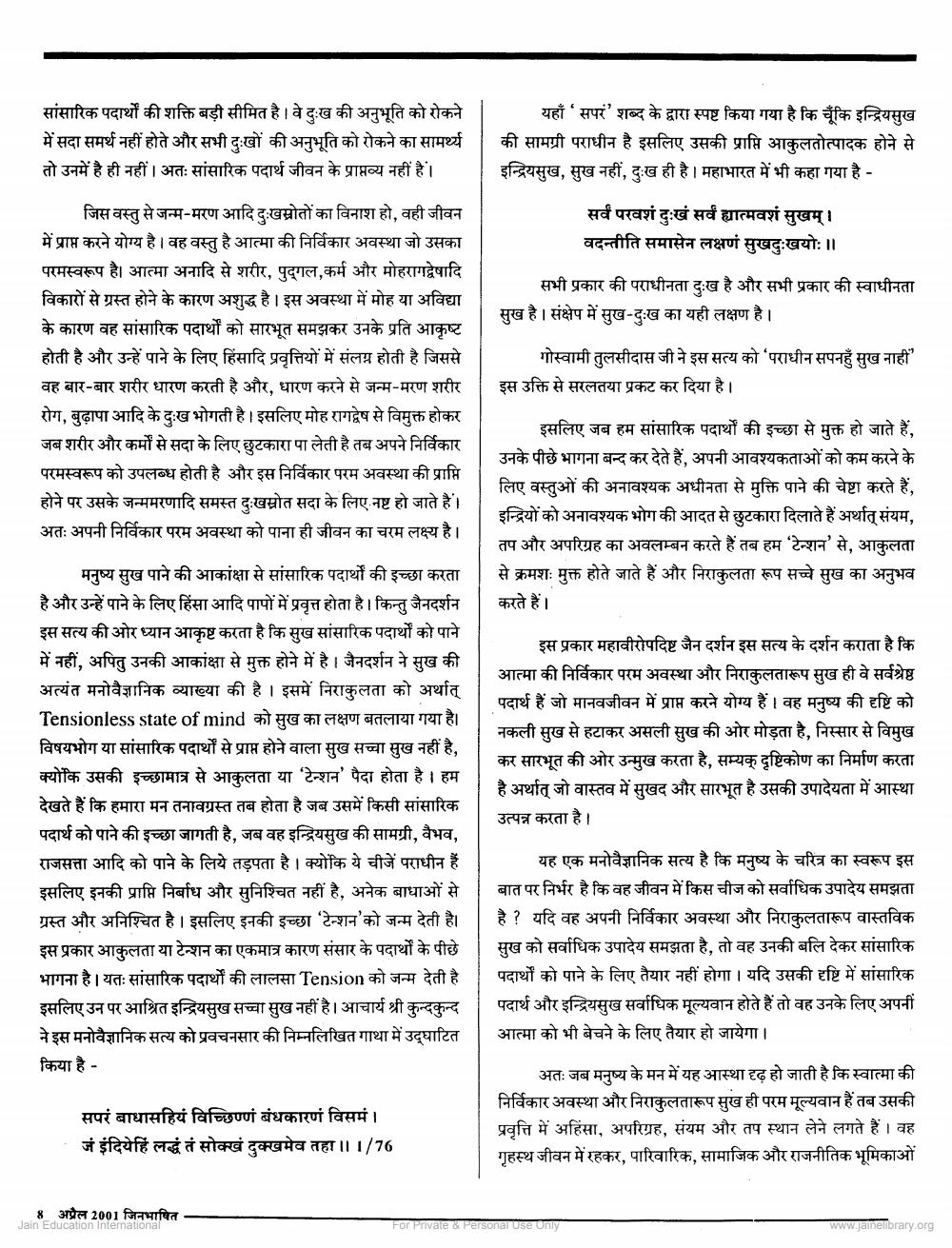

सर्वं परवशं दुःखं सर्वं ह्यात्मवशं सुखम् । वदन्तीति समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः॥

सभी प्रकार की पराधीनता दुःख है और सभी प्रकार की स्वाधीनता सुख है। संक्षेप में सुख-दुःख का यही लक्षण है।

जिस वस्तु से जन्म-मरण आदि दुःखम्रोतों का विनाश हो, वही जीवन में प्राप्त करने योग्य है। वह वस्तु है आत्मा की निर्विकार अवस्था जो उसका परमस्वरूप है। आत्मा अनादि से शरीर, पुद्गल,कर्म और मोहरागद्वेषादि विकारों से ग्रस्त होने के कारण अशुद्ध है। इस अवस्था में मोह या अविद्या के कारण वह सांसारिक पदार्थों को सारभूत समझकर उनके प्रति आकृष्ट होती है और उन्हें पाने के लिए हिंसादि प्रवृत्तियों में संलग्न होती है जिससे वह बार-बार शरीर धारण करती है और, धारण करने से जन्म-मरण शरीर रोग, बुढ़ापा आदि के दुःख भोगती है। इसलिए मोह रागद्वेष से विमुक्त होकर जब शरीर और कर्मों से सदा के लिए छुटकारा पा लेती है तब अपने निर्विकार परमस्वरूप को उपलब्ध होती है और इस निर्विकार परम अवस्था की प्राप्ति होने पर उसके जन्ममरणादि समस्त दुःखस्रोत सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। अतः अपनी निर्विकार परम अवस्था को पाना ही जीवन का चरम लक्ष्य है।

गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस सत्य को पराधीन सपनहुँ सुख नाही' इस उक्ति से सरलतया प्रकट कर दिया है।

इसलिए जब हम सांसारिक पदार्थों की इच्छा से मुक्त हो जाते हैं, उनके पीछे भागना बन्द कर देते हैं, अपनी आवश्यकताओं को कम करने के लिए वस्तुओं की अनावश्यक अधीनता से मुक्ति पाने की चेष्टा करते हैं, इन्द्रियों को अनावश्यक भोग की आदत से छुटकारा दिलाते हैं अर्थात् संयम, तप और अपरिग्रह का अवलम्बन करते हैं तब हम टेन्शन' से, आकुलता से क्रमशः मुक्त होते जाते हैं और निराकुलता रूप सच्चे सुख का अनुभव करते हैं।

मनुष्य सुख पाने की आकांक्षा से सांसारिक पदार्थों की इच्छा करता है और उन्हें पाने के लिए हिंसा आदि पापों में प्रवृत्त होता है। किन्तु जैनदर्शन इस सत्य की ओर ध्यान आकृष्ट करता है कि सुख सांसारिक पदार्थों को पाने में नहीं, अपितु उनकी आकांक्षा से मुक्त होने में है। जैनदर्शन ने सुख की अत्यंत मनोवैज्ञानिक व्याख्या की है। इसमें निराकुलता को अर्थात् Tensionless state of mind को सुख का लक्षण बतलाया गया है। विषयभोग या सांसारिक पदार्थों से प्राप्त होने वाला सुख सच्चा सुख नहीं है, क्योंकि उसकी इच्छामात्र से आकुलता या 'टेन्शन' पैदा होता है। हम देखते हैं कि हमारा मन तनावग्रस्त तब होता है जब उसमें किसी सांसारिक पदार्थ को पाने की इच्छा जागती है, जब वह इन्द्रियसुख की सामग्री, वैभव, राजसत्ता आदि को पाने के लिये तड़पता है। क्योंकि ये चीजें पराधीन हैं इसलिए इनकी प्राप्ति निर्बाध और सुनिश्चित नहीं है, अनेक बाधाओं से ग्रस्त और अनिश्चित है। इसलिए इनकी इच्छा 'टेन्शन'को जन्म देती है। इस प्रकार आकुलता या टेन्शन का एकमात्र कारण संसार के पदार्थों के पीछे भागना है। यतः सांसारिक पदार्थों की लालसा Tension को जन्म देती है इसलिए उन पर आश्रित इन्द्रियसुख सच्चा सुख नहीं है। आचार्य श्री कुन्दकुन्द ने इस मनोवैज्ञानिक सत्य को प्रवचनसार की निम्नलिखित गाथा में उद्घाटित किया है -

इस प्रकार महावीरोपदिष्ट जैन दर्शन इस सत्य के दर्शन कराता है कि आत्मा की निर्विकार परम अवस्था और निराकुलतारूप सुख ही वे सर्वश्रेष्ठ पदार्थ हैं जो मानवजीवन में प्राप्त करने योग्य हैं। वह मनुष्य की दृष्टि को नकली सुख से हटाकर असली सुख की ओर मोड़ता है, निस्सार से विमुख कर सारभूत की ओर उन्मुख करता है, सम्यक् दृष्टिकोण का निर्माण करता है अर्थात् जो वास्तव में सुखद और सारभूत है उसकी उपादेयता में आस्था उत्पन्न करता है।

यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि मनुष्य के चरित्र का स्वरूप इस बात पर निर्भर है कि वह जीवन में किस चीज को सर्वाधिक उपादेय समझता है? यदि वह अपनी निर्विकार अवस्था और निराकुलतारूप वास्तविक सुख को सर्वाधिक उपादेय समझता है, तो वह उनकी बलि देकर सांसारिक पदार्थों को पाने के लिए तैयार नहीं होगा। यदि उसकी दृष्टि में सांसारिक पदार्थ और इन्द्रियसुख सर्वाधिक मूल्यवान होते हैं तो वह उनके लिए अपनी आत्मा को भी बेचने के लिए तैयार हो जायेगा।

सपरं बाधासहियं विच्छिण्णं बंधकारणं विसमं । जं इंदियेहिं लद्धं तं सोक्खं दुक्खमेव तहा।।1/76

अतः जब मनुष्य के मन में यह आस्था दृढ़ हो जाती है कि स्वात्मा की निर्विकार अवस्था और निराकुलतारूप सुख ही परम मूल्यवान हैं तब उसकी प्रवृत्ति में अहिंसा, अपरिग्रह, संयम और तप स्थान लेने लगते हैं। वह गृहस्थ जीवन में रहकर, पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक भूमिकाओं

Jain Education International

For Private & Personal use only

www.jainelibrary.org