________________

.

विक्रम

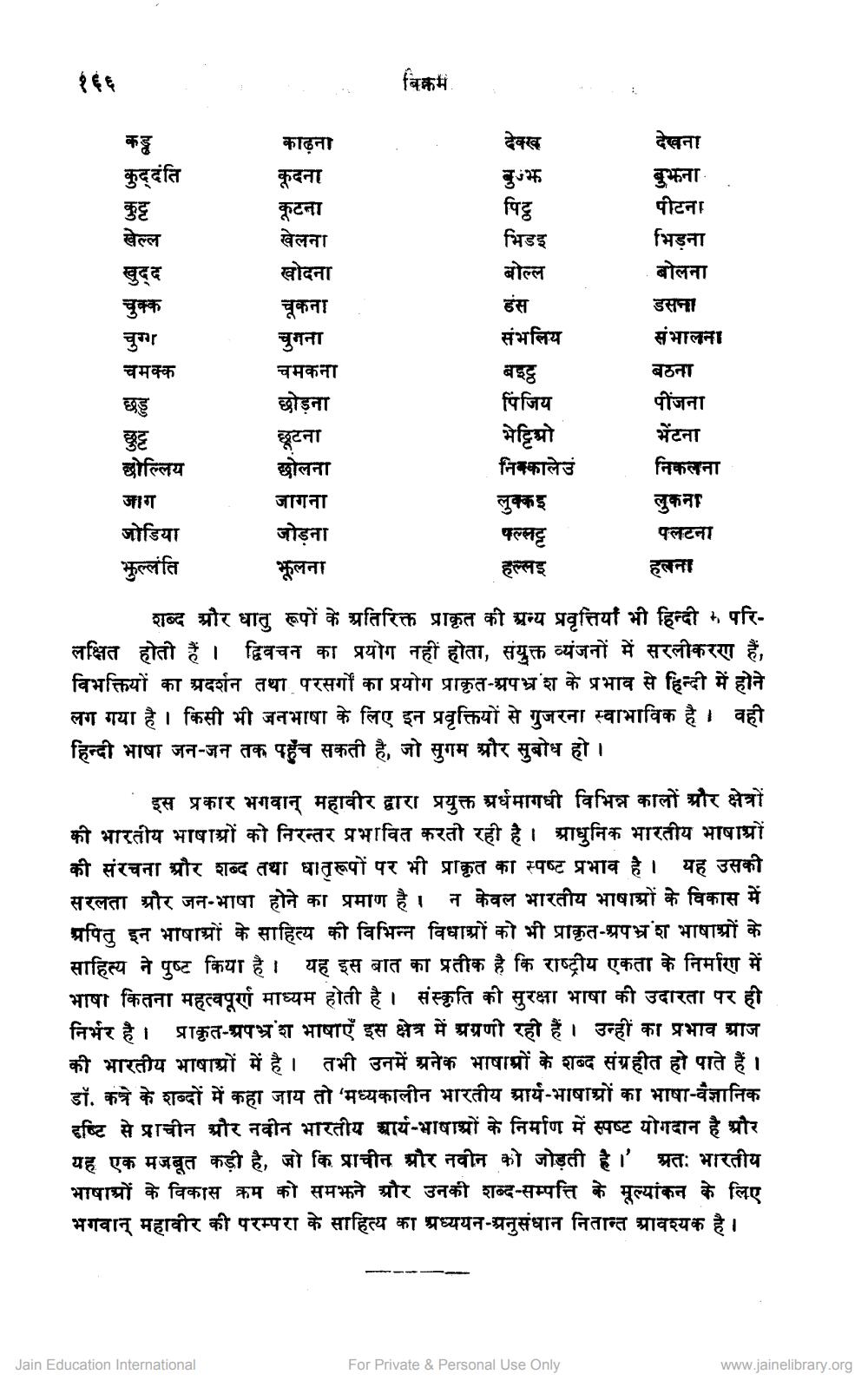

काढ़ना

देक्ख

देखना

कुदंति

कूदना

बुझना

पिट्ठ

भिडना

खुद्द

छुट्ट

कुट्ट कूटना

पीटना खेल्ल खेलना

भिडइ खोदना

बोल्ल

बोलना चुक्क चूकना

डंस

डसना चुग्ग चुगना

संभलिय

संभालना चमक्क चमकना

बइट्ठ

बठना छोड़ना

पिंजिय

पीजना छूटना

भेट्टियो भेंटना छोल्लिय छोलना

निक्काले निकलना जाग जागना

लुक्कइ

लुकना जोडिया जोड़ना

पल्सट्ट

पलटना अल्लंति झूलना

हल्लइ

हलना शब्द और धातु रूपों के अतिरिक्त प्राकृत की अन्य प्रवृत्तियां भी हिन्दी में परिलक्षित होती हैं । द्विवचन का प्रयोग नहीं होता, संयुक्त व्यंजनों में सरलीकरण हैं, विभक्तियों का प्रदर्शन तथा परसर्गों का प्रयोग प्राकृत-अपभ्रश के प्रभाव से हिन्दी में होने लग गया है। किसी भी जनभाषा के लिए इन प्रवृक्तियों से गुजरना स्वाभाविक है। वही हिन्दी भाषा जन-जन तक पहुँच सकती है, जो सुगम और सुबोध हो ।

इस प्रकार भगवान् महावीर द्वारा प्रयुक्त अर्धमागधी विभिन्न कालों और क्षेत्रों की भारतीय भाषाओं को निरन्तर प्रभावित करती रही है। आधुनिक भारतीय भाषाओं की संरचना और शब्द तथा धातृरूपों पर भी प्राकृत का स्पष्ट प्रभाव है। यह उसकी सरलता और जन-भाषा होने का प्रमाण है। न केवल भारतीय भाषाओं के विकास में अपितु इन भाषाओं के साहित्य की विभिन्न विधाओं को भी प्राकृत-अपभ्रंश भाषाओं के साहित्य ने पुष्ट किया है। यह इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्रीय एकता के निर्माण में भाषा कितना महत्वपूर्ण माध्यम होती है। संस्कृति की सुरक्षा भाषा की उदारता पर ही निर्भर है। प्राकृत-अपभ्रंश भाषाएँ इस क्षेत्र में अग्रणी रही हैं। उन्हीं का प्रभाव आज की भारतीय भाषाओं में है। तभी उनमें अनेक भाषानों के शब्द संग्रहीत हो पाते हैं। डॉ. कत्रे के शब्दों में कहा जाय तो 'मध्यकालीन भारतीय आर्य-भाषाओं का भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से प्राचीन और नवीन भारतीय आर्य-भाषाओं के निर्माण में स्पष्ट योगदान है और यह एक मजबूत कड़ी है, जो कि प्राचीन और नवीन को जोड़ती है। अत: भारतीय भाषाओं के विकास क्रम को समझने और उनकी शब्द-सम्पत्ति के मूल्यांकन के लिए भगवान् महावीर की परम्परा के साहित्य का अध्ययन-अनुसंधान नितान्त आवश्यक है।

Jain Education International

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org