________________

Vol. III - 1997-2002

छन्द-दृष्टि से दशाश्रुतस्कन्धनियुक्ति...

२७५

होने पर भी मात्राओं का समायोजन इस प्रकार है कि छन्द-रचना की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं पड़ता है।

द. नि. में दृष्टान्तकथाओं को, एक या दो गाथाओं में उनके प्रमुख पात्रों तथा घटनाओं को सूचित करने वाले शब्दों के माध्यम से वर्णित किया गया है। इङ्गित नामादि भी समानान्तर गाथाओं में भिन्न-भिन्न रूप में प्राप्त होते हैं। पर इनमें भी मात्राओं का समायोजन इस प्रकार है कि छन्द-योजना अप्रभावित रहती है। चम्पाकमारनन्दी (गाथा ९३) के स्थान पर नि. भा. ३१८२ में चंपा अणंगसेनो और वणिधूयाऽच्चकारिय (१०४) के स्थान पर धणधूयाऽच्चंकारिय (नि. भा. ३१९४) प्राप्त होता है ।

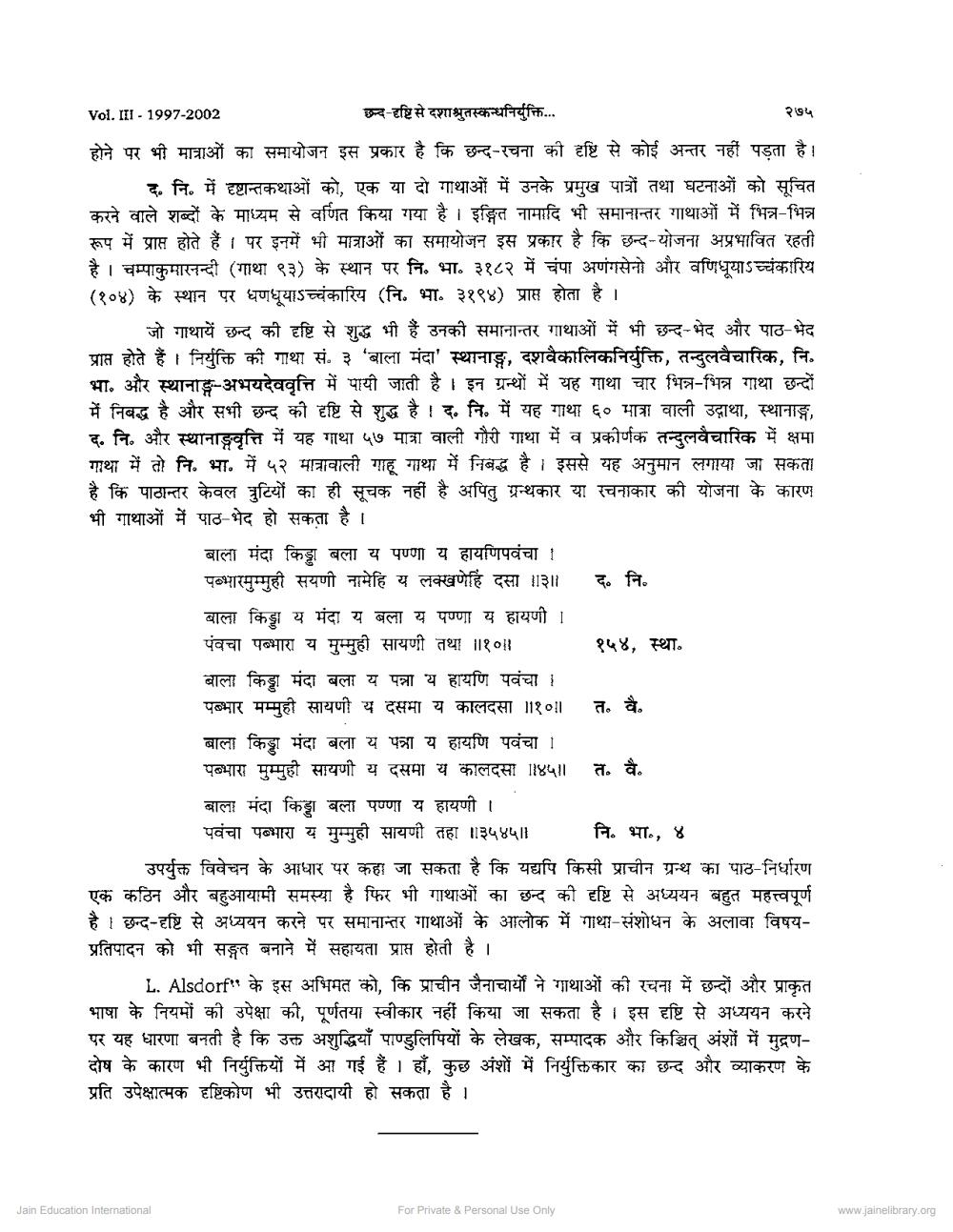

जो गाथायें छन्द की दृष्टि से शुद्ध भी हैं उनकी समानान्तर गाथाओं में भी छन्द-भेद और पाठ-भेद । होते हैं। निर्यक्ति की गाथा सं. ३ 'बाला मंदा' स्थानाङ, दशवैकालिकनियुक्ति, तन्दलवैचारिक, नि. भा. और स्थानाङ्ग-अभयदेववृत्ति में पायी जाती है। इन ग्रन्थों में यह गाथा चार भिन्न-भिन्न गाथा छन्दों में निबद्ध है और सभी छन्द की दृष्टि से शुद्ध है । द. नि. में यह गाथा ६० मात्रा वाली उद्गाथा, स्थानाङ्ग, द. नि. और स्थानावृत्ति में यह गाथा ५७ मात्रा वाली गौरी गाथा में व प्रकीर्णक तन्दुलवैचारिक में क्षमा गाथा में तो नि. भा. में ५२ मात्रावाली गाहू गाथा में निबद्ध है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पाठान्तर केवल त्रुटियों का ही सूचक नहीं है अपितु ग्रन्थकार या रचनाकार की योजना के कारण भी गाथाओं में पाठ-भेद हो सकता है ।

बाला मंदा किडा बला य पण्णा य हायणिपवंचा । पब्भारमुम्मुही सयणी नामेहि य लक्खणेहिं दसा ॥३॥ द. नि. बाला किड्डा य मंदा य बला य पण्णा य हायणी । पंवचा पब्भारा य मुम्मुही सायणी तथा ॥१०॥ १५४, स्था. बाला किड्डा मंदा बला य पन्ना य हायणि पवंचा । पब्भार मम्मुही सायणी य दसमा य कालदसा ॥१०॥ त. वै. बाला किडा मंदा बला य पत्रा य हायणि पवंचा 1 पबभारा मुम्मुही सायणी य दसमा य कालदसा ॥४५॥ त. वै. बाला मंदा किड्डा बला पण्णा य हायणी ।

पवंचा पब्भारा य मुम्मुही सायणी तहा ॥३५४५|| नि. भा., ४ उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि यद्यपि किसी प्राचीन ग्रन्थ का पाठ-निर्धारण एक कठिन और बहुआयामी समस्या है फिर भी गाथाओं का छन्द की दृष्टि से अध्ययन बहुत महत्त्वपूर्ण है । छन्द-दृष्टि से अध्ययन करने पर समानान्तर गाथाओं के आलोक में गाथा-संशोधन के अलावा विषयप्रतिपादन को भी सङ्गत बनाने में सहायता प्राप्त होती है ।

L. Alsdorfi के इस अभिमत को, कि प्राचीन जैनाचार्यों ने गाथाओं की रचना में छन्दों और प्राकृत भाषा के नियमों की उपेक्षा की, पूर्णतया स्वीकार नहीं किया जा सकता है । इस दृष्टि से अध्ययन करने पर यह धारणा बनती है कि उक्त अशुद्धियाँ पाण्डुलिपियों के लेखक, सम्पादक और किञ्चित् अंशों में मुद्रणदोष के कारण भी नियुक्तियों में आ गई हैं । हाँ, कुछ अंशों में नियुक्तिकार का छन्द और व्याकरण के प्रति उपेक्षात्मक दृष्टिकोण भी उत्तरादायी हो सकता है।

Jain Education International

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org