________________

नवमोऽधिकार :

[ ३१७

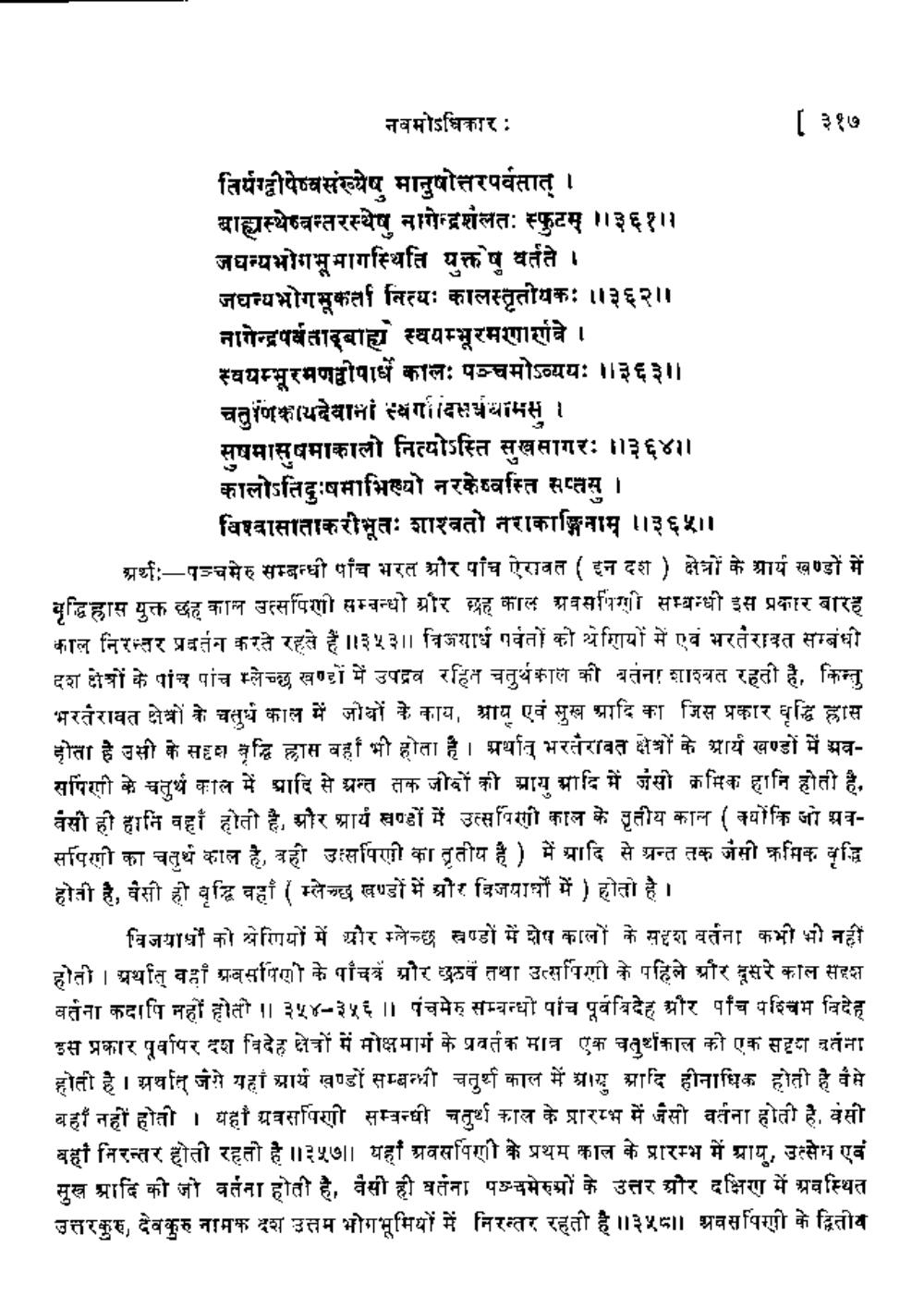

तिर्यग्द्वीपेष्वसंख्येषु मानुषोत्तरपर्वतात् । बाह्यस्थेष्वन्तरस्थेषु नागेन्द्रशैलत: स्फुटम् ॥३६१।। जघन्यभोगभूभागस्थिति युक्तषु वर्तते । जघन्यभोगभूकता नित्यः कालस्तृतीयकः ॥३६२।। नागेन्द्रपर्वताबाह्य स्वयम्भूरमरणार्णवे । स्वयम्भूरमणवीपार्ध कालः पञ्चमोऽव्ययः ।।३६३।। चतुणिकायदेवानां स्वादिसयामस । सुषमासुषमाकालो नित्योऽस्ति सुखसागरः ॥३६४॥ कालोऽतिदुःषमाभिल्यो नरकेष्वस्ति सप्तसु ।

विश्वासाताकरीभूतः शाश्वतो नराकाङ्गिनाम् ॥३६५॥ अर्थ:-पञ्चमेरु सम्बन्धी पांच भरत और पांच ऐरावत ( इन दश ) क्षेत्रों के प्रार्य खण्डों में वृद्धि हास युक्त छह काल उत्सपिणी सम्बन्धो और छह काल अवसपिंगी सम्बन्धी इस प्रकार बारह काल निरन्तर प्रवर्तन करते रहते हैं ।।३५३।। विजयाध पर्वतों को थेशियों में एवं भरतरावत सम्बंधी दश क्षेत्रों के पांच पांच म्लेच्छ खण्डों में उपद्रव रहित चतुर्थकाल की बतना शाश्वत रहती है, किन्तु भरतरावत क्षेत्रों के चतुर्थ काल में जीवों के काय, प्राय एवं सुख प्रादि का जिस प्रकार पद्धि हास होता है उसी के सदृश वृद्धि ह्रास वहाँ भी होता है। अर्थात् भरतरावत क्षेत्रों के आर्य खण्डों में अवसपिरणी के चतुर्थ काल में प्रादि से अन्त तक जीवों की प्रायु मादि में जैसी क्रमिक हानि होती है, वसी ही हानि वहाँ होती है, और प्रार्य खण्डों में उत्सपिरगी काल के तृतीय काल ( क्योंकि जो अवसपिरणी का चतुर्थ काल है, वही उत्सर्पिणी का तृतीय है ) में ग्रादि से अन्त तक जैसी क्रमिक वृद्धि होती है, वैसी ही वृद्धि वहाँ ( म्लेच्छ खण्डों में और बिजयाओं में ) होतो है।

विजयाओं को श्रेणियों में यौर म्लेच्छ खण्डों में शेष कालों के सदृश वर्तना कभी भी नहीं होती । अर्थात् वहाँ अवपिणी के पांचवें और छठव तथा उत्सर्पिणी के पहिले और दूसरे काल सहश वर्तना कदापि नहीं होती ।। ३५४-३५६ ।। पंचमेरु सम्बन्धो पांच पूर्व विदेह और पांच पश्चिम विदेह इस प्रकार पूर्वापर दश विदेह क्षेत्रों में मोक्षमार्ग के प्रवर्तक मात्र एक चतुर्थाकाल को एक सहा वर्तना होती है । अर्थात् जसे यहाँ प्रार्य खण्डों सम्बन्धी चतुर्थ काल में प्रायु आदि हीनाधिक होती है वैसे बहाँ नहीं होती । यहाँ अवपिणी सम्बन्धी चतुर्थ काल के प्रारम्भ में जैसी वर्तना होती है. वंसी वहाँ निरन्तर होती रहती है ॥३५७|| यहाँ अवसपिणी के प्रथम काल के प्रारम्भ में प्राय, उत्सेध एवं सुख प्रादि की जो वर्तना होती है, वैसी ही घर्तना पञ्चमेरुषों के उत्तर और दक्षिण में अवस्थित उत्तरकुरु, देवकुरु नामक दश उत्तम भोग भूमियों में निरन्तर रहती है ॥३५८॥ अवसर्पिणी के द्वितीय