________________

के स्वरूप का आधारभूत ऐसा अचेतन द्रव्य मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरे स्वरूपाधार के बिना वे वास्तव में अपने स्वरूप को धारण करते हैं। (आ. अमृतचन्द्र : प्रवचनसार, गा. 160 की टीका तथा गा. 161) __ मेरा आत्मा एक अकेला ही है, अविनाशी है, ज्ञान-दर्शन स्वरूप है। मेरे शुद्धात्मा के भाव को छोड़कर जितने भी रागादि भाव हैं, वे सब पुद्गल के संयोग से होते है। अतएव ये मेरे आत्मा से बाहर हैं। (कुलधराचार्य : सार समुच्चय, 247)

शुद्ध चिद्रूप के ध्यान से ऐसा कोई परमानन्द होता है कि उसका अंश तीन जगत् में स्वामियों को भी नहीं होता। (भ. ज्ञानभूषण : तत्त्वज्ञानतरंगिणी, गा. 4).

ऊपर दोहे में जो परमगति में मन को फेंकने के लिए कहा है सो उसका तात्पर्य केवल इतना है कि एक बार शुभ, अशुभ भावों को छोड़कर निर्विकल्प आत्मानुभव में लग जाने पर एक-न-एक दिन संसार का आवागमन अवश्य समाप्त हो जाता है। इसमें कोई सन्देह या भ्रम नहीं है। कैसा है निर्विकल्प अनुभव? जिसमें पठन, पाठन, स्मरण, चिंतवन, स्तुति, वन्दना इत्यादि अनेक क्रिया रूप विकल्प विष के समान कहे गये हैं। निर्विकल्प अनुभव सुखरूप है, इसलिए उपादेय है, नाना प्रकार के विकल्प आकुलता रूप हैं, इसलिए हेय हैं।

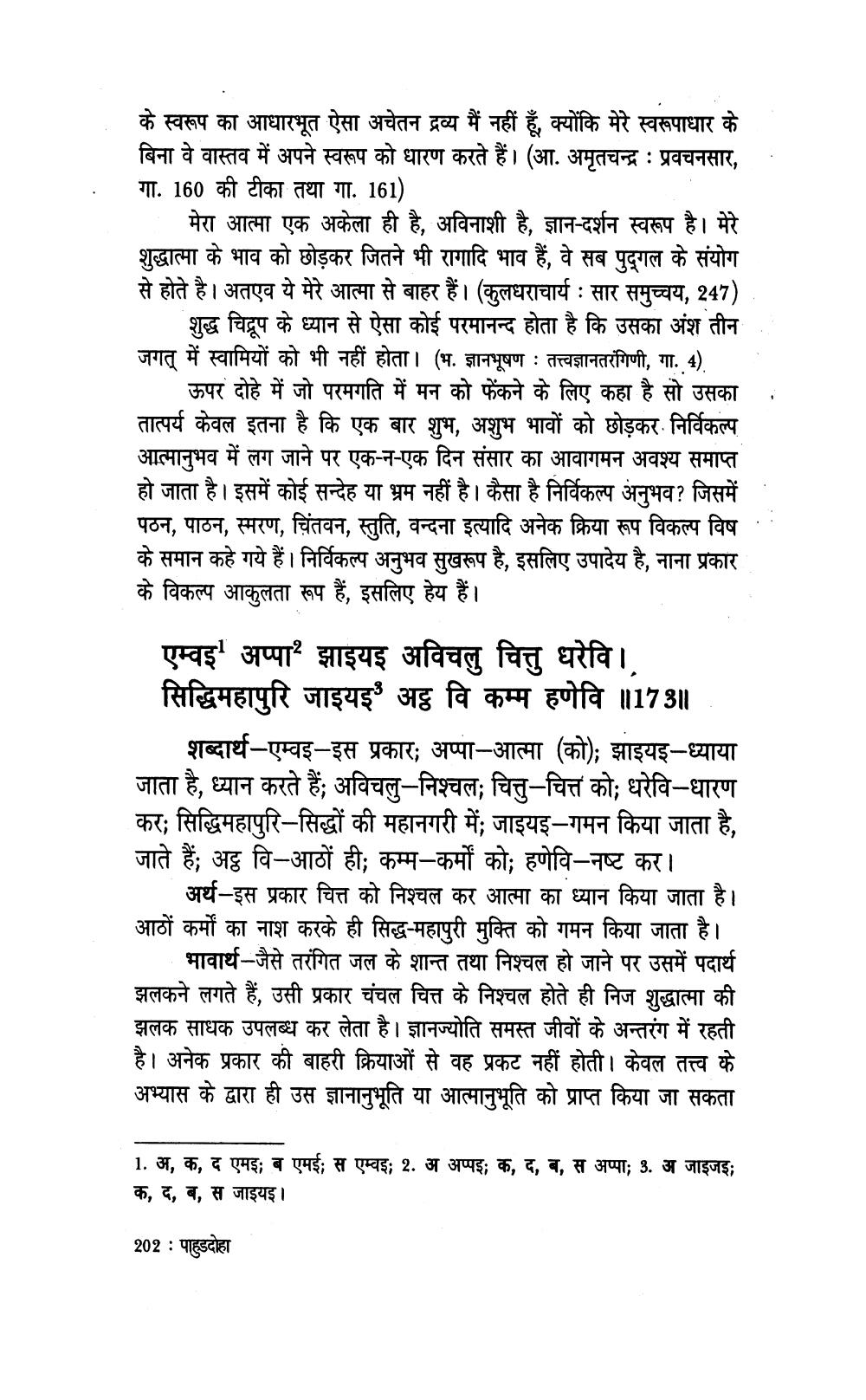

एम्वइ अप्पा झाइयइ अविचलु चित्तु धरेवि।, सिद्धिमहापुरि जाइयइ अट्ठ वि कम्म हणेवि ॥17 3॥

शब्दार्थ-एम्बइ-इस प्रकार; अप्पा-आत्मा (को); झाइयइ-ध्याया जाता है, ध्यान करते हैं; अविचलु-निश्चल; चित्तु-चित्त को; धरेवि-धारण कर; सिद्धिमहापुरि-सिद्धों की महानगरी में; जाइयइ-गमन किया जाता है, जाते हैं; अट्ठ वि-आठों ही; कम्म-कर्मों को; हणेवि-नष्ट कर। ___अर्थ-इस प्रकार चित्त को निश्चल कर आत्मा का ध्यान किया जाता है। आठों कर्मों का नाश करके ही सिद्ध-महापुरी मुक्ति को गमन किया जाता है।

भावार्थ-जैसे तरंगित जल के शान्त तथा निश्चल हो जाने पर उसमें पदार्थ झलकने लगते हैं, उसी प्रकार चंचल चित्त के निश्चल होते ही निज शुद्धात्मा की झलक साधक उपलब्ध कर लेता है। ज्ञानज्योति समस्त जीवों के अन्तरंग में रहती है। अनेक प्रकार की बाहरी क्रियाओं से वह प्रकट नहीं होती। केवल तत्त्व के अभ्यास के द्वारा ही उस ज्ञानानुभूति या आत्मानुभूति को प्राप्त किया जा सकता

1. अ, क, द एमइ ब एमई; स एम्बइ; 2. अ अप्पड़, क, द, ब, स अप्पा; 3. अ जाइजइ; क, द, ब, स जाइयइ।

202 : पाहुडदोहा