________________

द्वितीय खण्ड/सातवीं पुस्तक

४८३

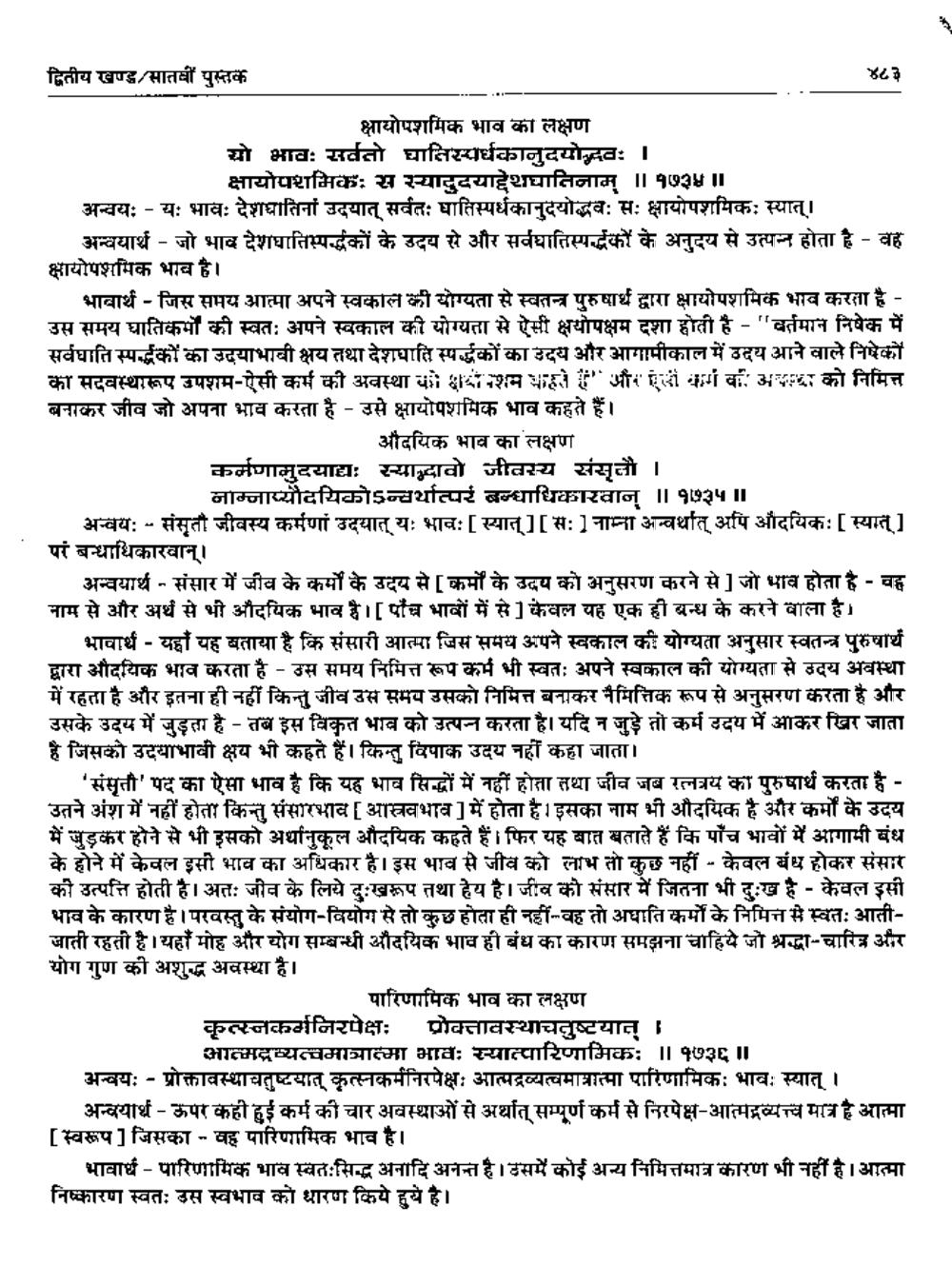

क्षायोपशमिक भाव का लक्षण यो भावः सर्वतो घातिस्पर्धकानुदयोन्दवः ।

क्षायोपशमिकः स स्यादुदयाद्देशघातिनाम् ॥ १७३५ ।। अन्वयः - यः भावः देशघातिना उदयात् सर्वतः घातिस्पर्धकानुदयोद्भव: सः क्षायोपशमिक: स्यात्।

अन्वयार्थ - जो भाव देशघातिस्पर्द्धकों के उदय से और सर्वघातिस्पर्द्धकों के अनुदय से उत्पन्न होता है - वह क्षायोपशामिक भाव है।

भावार्थ - जिस समय आत्मा अपने स्वकाल की योग्यता से स्वतन्त्र पुरुषार्थ द्वारा क्षायोपशमिक भाव करता है - उस समय घातिकर्मों की स्वतः अपने स्वकाल की योग्यता से ऐसी क्षयोपक्षम दशा होती है - "वर्तमान निषेक में सर्वघातिस्पर्द्धकों का उदयाभाबी क्षय तथा देशघाति स्पर्द्धकों का उदय और आगामीकाल में उदय आने वाले निषेको का सदवस्थारूप उपशम-ऐसी कर्म की अवस्था को बारीशम पाहते है और हिन्दी कग वा अन्यायाको निमित्त बनाकर जीव जो अपना भाव करता है - उसे क्षायोपशमिक भाव कहते हैं।

औदयिक भाव का लक्षण कर्मणामुदयााः स्यादावो जीवस्य संसृलौ ।

नाम्जाप्यौदयिकोऽन्वर्थात्परं बन्धाधिकारवान || १७३५ ॥ अन्वय: - संसृती जीवस्य कर्मणां उदयात् यः भावः [स्यात् ][स: ] नाम्ना अन्वर्थात् अपि औदयिकः [स्यात् ] परं बन्धाधिकारवान्।

अन्वयार्थ - संसार में जीव के कर्मों के उदय से [कर्मों के उदय को अनुसरण करने से] जो भाव होता है - वह नाम से और अर्थं से भी औदयिक भाव है।[ पाँच भावों में से केवल यह एक ही बन्ध के करने वाला है।

भावार्थ - यहाँ यह बताया है कि संसारी आत्मा जिस समय अपने स्वकाल की योग्यता अनुसार स्वतन्त्र पुरुषार्थ द्वारा औदयिक भाव करता है - उस समय निमित्त रूपकर्म भी स्वतः अपने स्वकाल की योग्यता से उदय अवस्था में रहता है और इतना ही नहीं किन्तु जीव उस समय उसको निमित्त बनाकर नैमित्तिक रूप से अनुसरण करता है और उसके उदय में जुड़ता है - तब इस विकृत भाव को उत्पन करता है। यदि न जुड़े तो कर्म उदय में आकर खिर जाता है जिसको उदयाभावी क्षय भी कहते हैं। किन्तु विपाक उदय नहीं कहा जाता।

'संसती' पद का ऐसा भाव है कि यह भाव सिद्धों में नहीं होता तथा जीव जब रत्नत्रय का पुरुषार्थ करता है - उतने अंश में नहीं होता किन्तु संसारभाव [ आस्रवभाव ] में होता है। इसका नाम भी औदयिक है और कर्मों के उदय में जुड़कर होने से भी इसको अर्थानुकूल औदयिक कहते हैं। फिर यह बात बताते हैं कि पाँच भावों में आगामी बंध के होने में केवल इसी भाव का अधिकार है। इस भाव से जीव को लाभ तो कुछ नहीं - केवल बंध होकर संसार

। अतः जीव के लिये दःखसप तथा हेय है। जीव को संसार में जितना भी दुःख है- केवल इसी भाव के कारण है। परवस्तु के संयोग-वियोग से तो कुछ होता ही नहीं-वह तो अधाति कर्मों के निमित्त से स्वतः आतीजाती रहती है। यहाँ मोह और योग सम्बन्धी औदयिक भाव ही बंध का कारण समझना चाहिये जो श्रद्धा-चारित्र और योग गुण की अशुद्ध अवस्था है।

पारिणामिक भाव का लक्षण कृत्स्नकर्मनिरपेक्षः प्रोक्तावस्थाचतुष्टयात् ।

आत्मदध्यत्वमात्रात्मा भावः स्यात्पारिणामिकः || १७३६ ॥ अन्वयः - प्रोक्तावस्थाचतुष्टयात् कृत्स्नकर्मनिरपेक्षः आत्मद्रव्यत्वमात्रात्मा पारिणामिक: भावः स्यात् ।

अन्वयार्थ - ऊपर कही हुई कर्म की चार अवस्थाओं से अर्थात् सम्पूर्ण कर्म से निरपेक्ष-आत्मद्रव्यत्व मात्र है आत्मा [स्वरूप] जिसका - वह पारिणामिक भाव है।

भावार्थ - पारिणामिक भाव स्वत:सिद्ध अनादि अनन्त है। उसमें कोई अन्य निमित्तमात्र कारण भी नहीं है। आत्मा निष्कारण स्वतः उस स्वभाव को धारण किये हुये है।