________________

[१३. २९

२८०

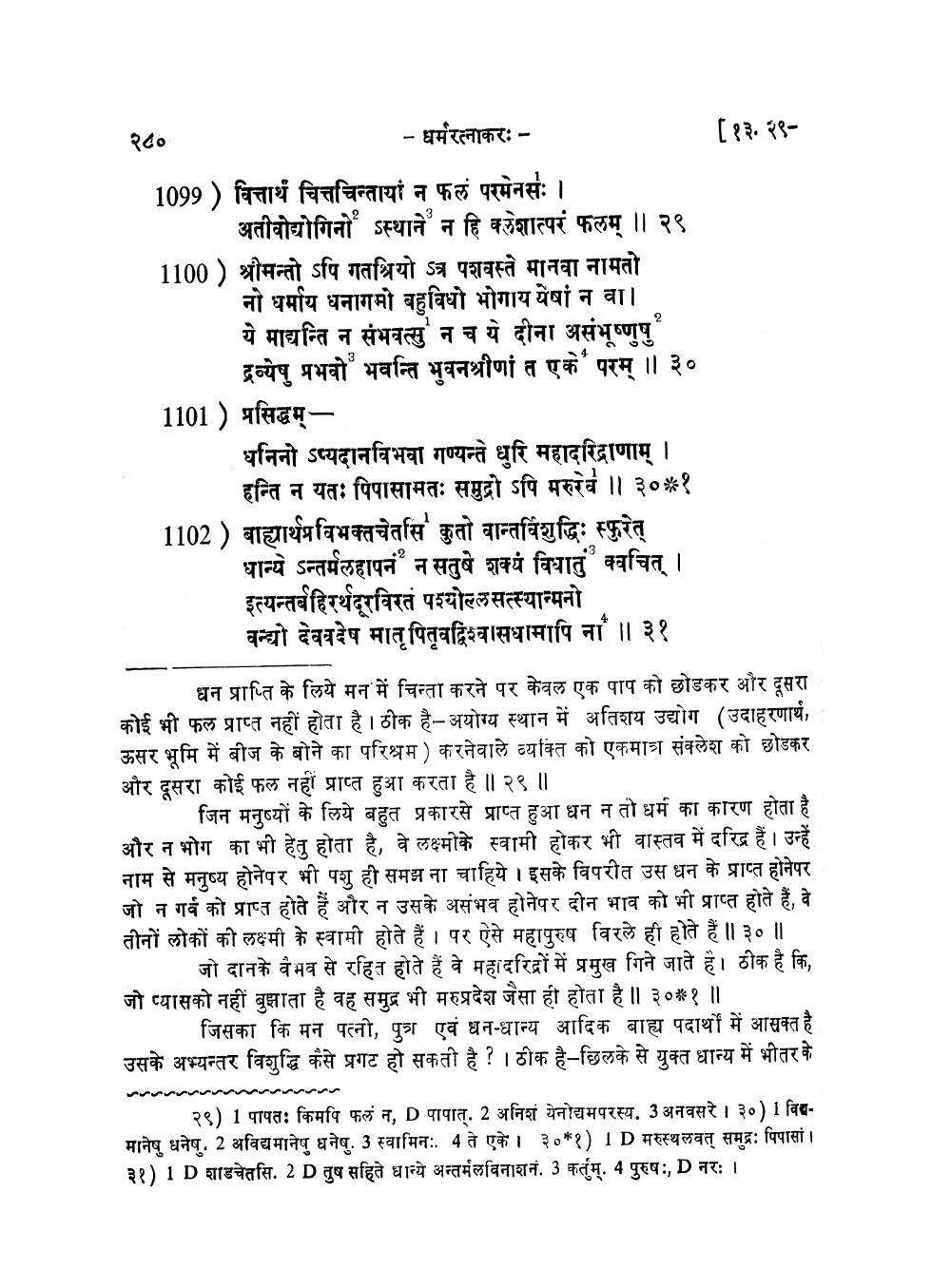

- धर्मरत्नाकरः - 1099) वित्तार्थ चित्तचिन्तायां न फलं परमेनसः ।

अतीवोद्योगिनों ऽस्थाने न हि क्लेशात्परं फलम् ।। २९ 1100) श्रीमन्तो ऽपि गतश्रियो ऽत्र पशवस्ते मानवा नामतो

नो धर्माय धनागमो बहुविधो भोगाय येषां न वा। ये माद्यन्ति न संभवत्सु न च ये दीना असंभूष्णुषु

द्रव्येषु प्रभवो भवन्ति भुवनश्रीणां त एके' परम् ।। ३० 1101 ) प्रसिद्धम् -

धनिनो ऽप्यदानविभवा गण्यन्ते धुरि महादरिद्राणाम् ।

हन्ति न यतः पिपासामतः समुद्रो ऽपि मरुरेव ॥ ३०*१ 1102 ) बाह्यार्थप्रविभक्तचेतसि कुतो वान्तर्विशुद्धिः स्फुरेत्

धान्ये ऽन्तर्मलहापनं न सतुषे शक्यं विधातुं क्वचित् । इत्यन्तर्बहिरर्थदूरविरतं पश्योल्लसत्स्यान्मनो वन्यो देववदेष मातृ पितृवद्विश्वासघामापि ना ।। ३१

धन प्राप्ति के लिये मन में चिन्ता करने पर केवल एक पाप को छोडकर और दूसरा कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है- अयोग्य स्थान में अतिशय उद्योग (उदाहरणार्थ, ऊसर भूमि में बीज के बोने का परिश्रम ) करनेवाले व्यक्ति को एकमात्रा संक्लेश को छोडकर और दूसरा कोई फल नहीं प्राप्त हुआ करता है ॥ २९ ॥

जिन मनुष्यों के लिये बहुत प्रकारसे प्राप्त हुआ धन न तो धर्म का कारण होता है और न भोग का भी हेतु होता है, वे लक्ष्मीके स्वामी होकर भी वास्तव में दरिद्र हैं। उन्हें नाम से मनुष्य होनेपर भी पशु ही समझ ना चाहिये। इसके विपरीत उस धन के प्राप्त होनेपर जो न गर्व को प्राप्त होते हैं और न उसके असंभव होनेपर दीन भाव को भी प्राप्त होते हैं, वे तीनों लोकों की लक्ष्मी के स्वामी होते हैं। पर ऐसे महापरुष विरले ही होते हैं ॥ ३० ॥

जो दानके वैभव से रहित होते हैं वे महादरिद्रों में प्रमुख गिने जाते है। ठीक है कि. जो प्यासको नहीं बुझाता है वह समुद्र भी मरुप्रदेश जैसा ही होता है ॥ ३०*१ ॥

जिसका कि मन पत्नी, पुत्र एवं धन-धान्य आदिक बाह्य पदार्थों में आसक्त है उसके अभ्यन्तर विशुद्धि कैसे प्रगट हो सकती है ? । ठीक है-छिलके से युक्त धान्य में भीतर के

२९) 1 पापतः किमपि फलं न, D पापात्. 2 अनिशं येनोद्यमपरस्य. 3 अनवसरे । ३०) 1 विद्यमानेषु धनेषु. 2 अविद्यमानेषु धनेषु. 3 स्वामिनः. 4 ते एके। ३०*१) 1 D मरुस्थलवत् समुद्रः पिपासां । ३१) 1 D शाडचेतसि. 2 D तुष सहिते धान्ये अन्तर्मलविनाशनं. 3 कर्तुम्. 4 पुरुषः, D नरः ।