________________

२६६ - धर्मरत्नाकर:

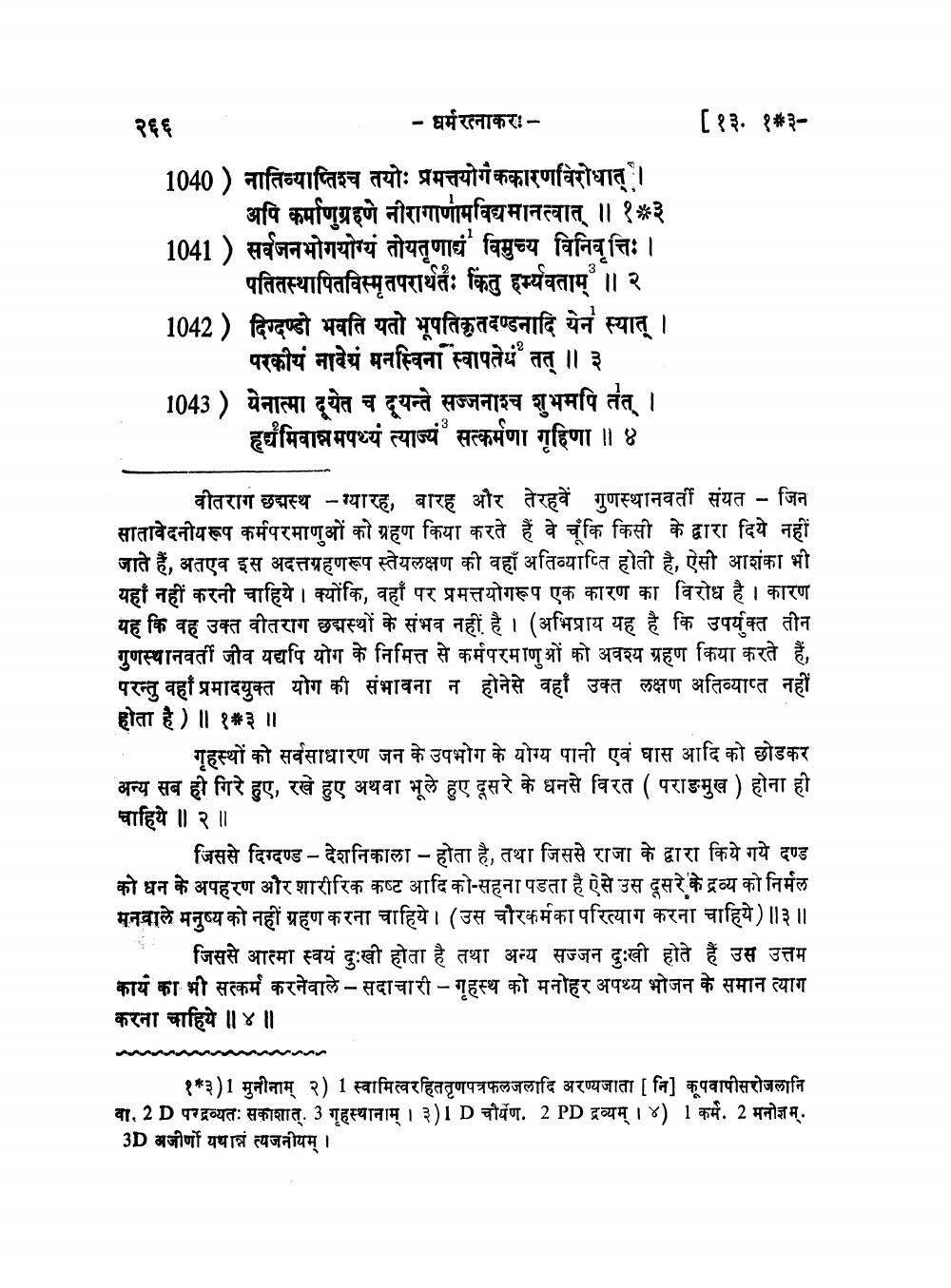

[१३. १*३1040) नातिव्याप्तिश्च तयोः प्रमत्तयोगेककारविरोधात् ।

अपि कर्माणुग्रहणे नीरागाणामविद्यमानत्वात् ॥ १*३ 1041 ) सर्वजनभोगयोग्यं तोयतृणाचं विमुच्य विनिवत्तिः।

पतितस्थापितविस्मृतपरार्थतः किंतु हर्म्यवताम् ॥२ 1042) दिग्दण्डो भवति यतो भूपतिकृतदण्डनादि येन स्यात् ।

परकीयं नावेयं मनस्विना स्वापतेय तत् ॥ ३ । 1043) येनात्मा येत च दूयन्ते सज्जनाश्च शुभमपि तत् ।

हृद्यमिवान्नमपथ्यं त्याज्यं सत्कर्मणा गृहिणा ॥ ४ वीतराग छद्मस्थ - ग्यारह, बारह और तेरहवें गुणस्थानवर्ती संयत - जिन सातावेदनीयरूप कर्मपरमाणुओं को ग्रहण किया करते हैं वे चूंकि किसी के द्वारा दिये नहीं जाते हैं, अतएव इस अदत्तग्रहणरूप स्तेयलक्षण की वहाँ अतिव्याप्ति होती है, ऐसी आशंका भी यहाँ नहीं करनी चाहिये। क्योंकि, वहाँ पर प्रमत्तयोगरूप एक कारण का विरोध है । कारण यह कि वह उक्त वीतराग छद्मस्थों के संभव नहीं है । (अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त तीन गुणस्थानवी जीव यद्यपि योग के निमित्त से कर्मपरमाणुओं को अवश्य ग्रहण किया करते हैं, परन्तु वहाँ प्रमादयुक्त योग की संभावना न होनेसे वहाँ उक्त लक्षण अतिव्याप्त नहीं होता है ) ॥ १२३ ॥

गृहस्थों को सर्वसाधारण जन के उपभोग के योग्य पानी एवं घास आदि को छोडकर अन्य सब ही गिरे हुए, रखे हुए अथवा भूले हुए दूसरे के धनसे विरत ( पराङमुख ) होना ही चाहिये ॥२॥

जिससे दिग्दण्ड – देशनिकाला - होता है, तथा जिससे राजा के द्वारा किये गये दण्ड को धन के अपहरण और शारीरिक कष्ट आदि को-सहना पडता है ऐसे उस दूसरे के द्रव्य को निर्मल मनवाले मनुष्य को नहीं ग्रहण करना चाहिये। (उस चौरकर्मका परित्याग करना चाहिये) ।।३।।

जिससे आत्मा स्वयं दुःखी होता है तथा अन्य सज्जन दुःखी होते हैं उस उत्तम कार्य का भी सत्कर्म करनेवाले - सदाचारी - गृहस्थ को मनोहर अपथ्य भोजन के समान त्याग करना चाहिये ॥४॥

१३)1 मुनीनाम् २) 1 स्वामित्वरहिततृणपत्रफलजलादि अरण्यजाता [ नि] कूपवापीसरोजलानि वा. 2 D परद्रव्यतः सकाशात्. 3 गृहस्थानाम् । ३)1 D चौर्येण. 2 PD द्रव्यम् । ४) 1 कर्म. 2 मनोज्ञम् . 3D अजीर्णो यथान्नं त्यजनीयम् ।