________________

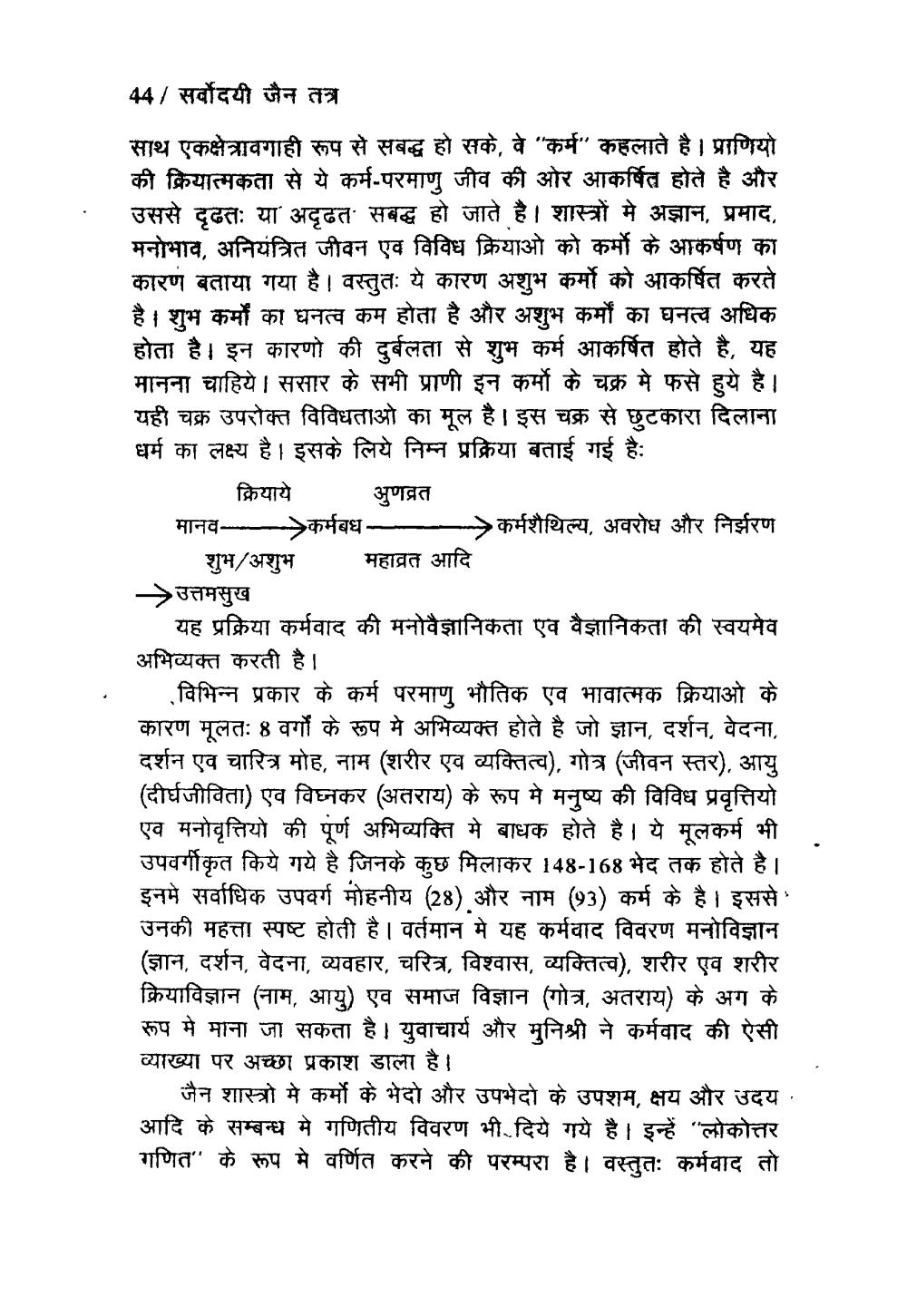

44/ सर्वोदयी जैन तत्र साथ एकक्षेत्रावगाही रूप से सबद्ध हो सके, वे "कर्म" कहलाते है । प्राणियो की क्रियात्मकता से ये कर्म-परमाणु जीव की ओर आकर्षित होते है और उससे दृढतः या अदृढत सबद्ध हो जाते है। शास्त्रों मे अज्ञान, प्रमाद, मनोभाव, अनियंत्रित जीवन एव विविध क्रियाओ को कर्मों के आकर्षण का कारण बताया गया है। वस्तुतः ये कारण अशुभ कर्मो को आकर्षित करते है। शुभ कर्मों का धनत्व कम होता है और अशुभ कर्मों का घनत्व अधिक होता है। इन कारणो की दुर्बलता से शुभ कर्म आकर्षित होते है, यह मानना चाहिये। ससार के सभी प्राणी इन कर्मो के चक्र मे फसे हुये है। यही चक्र उपरोक्त विविधताओ का मूल है। इस चक्र से छुटकारा दिलाना धर्म का लक्ष्य है। इसके लिये निम्न प्रक्रिया बताई गई है:

क्रियाये अणव्रत मानव----->कर्मबध- -->कर्मशैथिल्य, अवरोध और निर्झरण ___ शुभ/अशुभ महाव्रत आदि →उत्तमसुख

यह प्रक्रिया कर्मवाद की मनोवैज्ञानिकता एव वैज्ञानिकता की स्वयमेव अभिव्यक्त करती है।

विभिन्न प्रकार के कर्म परमाणु भौतिक एव भावात्मक क्रियाओ के कारण मूलतः 8 वर्गों के रूप मे अभिव्यक्त होते है जो ज्ञान, दर्शन, वेदना, दर्शन एव चारित्र मोह, नाम (शरीर एव व्यक्तित्व), गोत्र (जीवन स्तर), आयु (दीर्घजीविता) एव विघ्नकर (अतराय) के रूप मे मनुष्य की विविध प्रवृत्तियो एव मनोवृत्तियो की पूर्ण अभिव्यक्ति मे बाधक होते है। ये मूलकर्म भी उपवर्गीकृत किये गये है जिनके कुछ मिलाकर 148-168 भेद तक होते है। इनमे सर्वाधिक उपवर्ग मोहनीय (28) और नाम (93) कर्म के है। इससे उनकी महत्ता स्पष्ट होती है। वर्तमान मे यह कर्मवाद विवरण मनोविज्ञान (ज्ञान, दर्शन, वेदना, व्यवहार, चरित्र, विश्वास, व्यक्तित्व), शरीर एव शरीर क्रियाविज्ञान (नाम, आयु) एव समाज विज्ञान (गोत्र, अतराय) के अग के रूप में माना जा सकता है। युवाचार्य और मुनिश्री ने कर्मवाद की ऐसी व्याख्या पर अच्छा प्रकाश डाला है।

जैन शास्त्रो मे कर्मो के भेदो और उपभेदो के उपशम, क्षय और उदय , आदि के सम्बन्ध मे गणितीय विवरण भी. दिये गये है। इन्हें "लोकोत्तर गणित" के रूप में वर्णित करने की परम्परा है। वस्तुतः कर्मवाद तो