________________

यथासंख्यालङ्कारः

१७६

अयं श्लाघ्यगुणोत्कर्षः । अश्लाध्यगुणोत्कर्षों यथा

तृणाल्लघुतरस्तूलस्तूलादपि च याचकः ।.

वायुना किं न नीतोऽसौ मामयं प्रार्थयेदिति ।। उभयरूपो यथा

गिरिमहानिगरेरब्धिमहानब्धेर्नभो महत् ।

नभसोऽपि महद्ब्रह्म ततोऽप्याशा गरीयसी ॥ अत्र ब्रह्मपर्यन्तेषु महत्त्वं श्लाघ्यगुणः । प्रकृतार्थाशायामश्लाघ्यगुणः ॥१०८।।

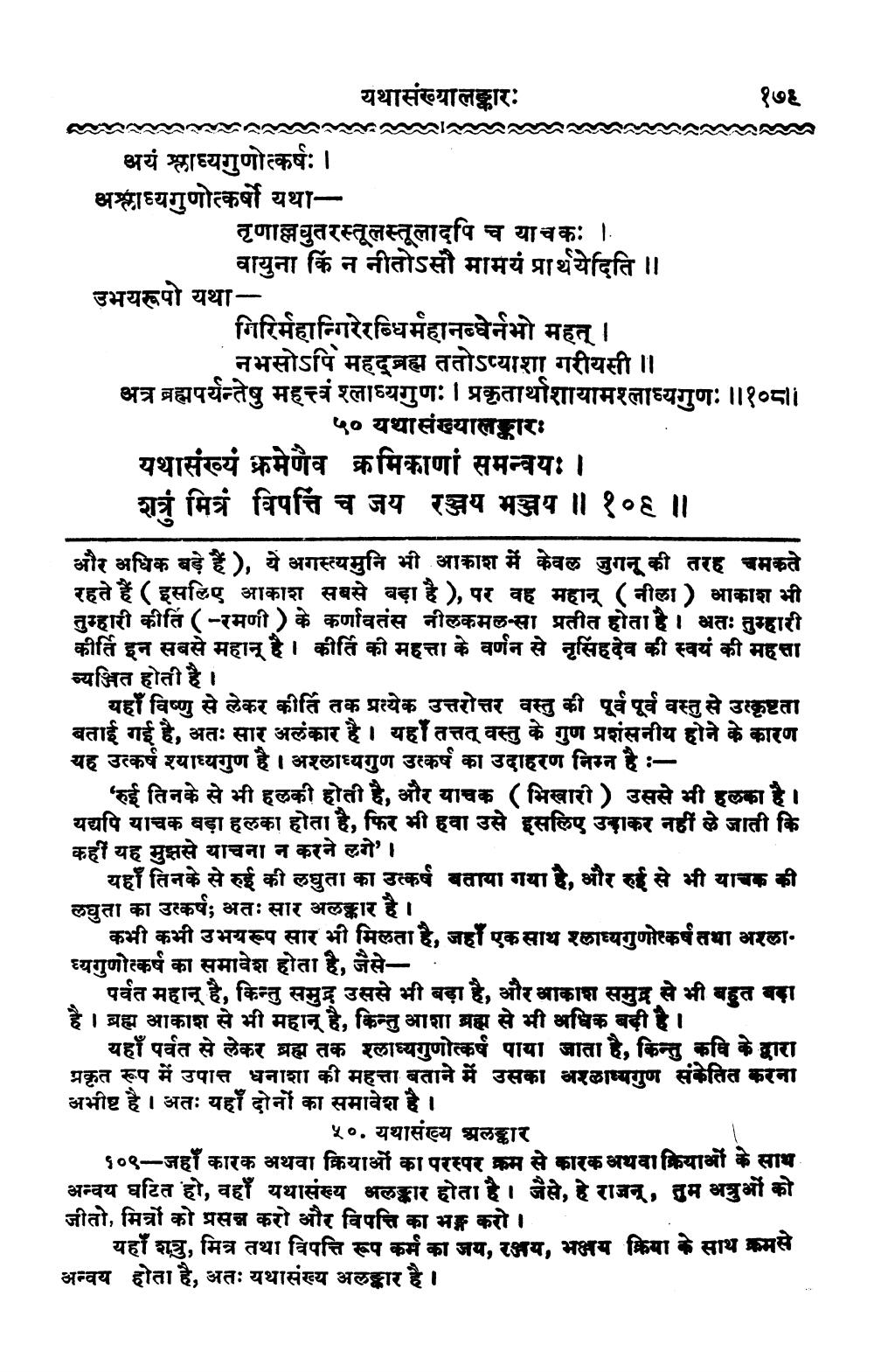

५० यथासंख्यालङ्कारः यथासंख्यं क्रमेणैव क्रमिकाणां समन्वयः। शत्रं मित्रं विपत्तिं च जय रञ्जय भञ्जय ॥ १० ॥

-

और अधिक बड़े हैं), ये अगस्त्यमुनि भी आकाश में केवल जुगनू की तरह चमकते रहते हैं (इसलिए आकाश सबसे बड़ा है), पर वह महान् (नीला) आकाश भी तुम्हारी कीर्ति (-रमणी) के कर्णावतंस नीलकमल-सा प्रतीत होता है। अतः तुम्हारी कीर्ति इन सबसे महान् है। कीर्ति की महत्ता के वर्णन से नृसिंहदेव की स्वयं की महत्ता व्यक्षित होती है।

यहाँ विष्णु से लेकर कीर्ति तक प्रत्येक उत्तरोत्तर वस्तु की पूर्व पूर्व वस्तु से उस्कृष्टता बताई गई है, अतः सार अलंकार है। यहाँ तत्तत् वस्तु के गुण प्रशंसनीय होने के कारण यह उत्कर्ष श्याध्यगुण है । अश्लाध्यगुण उत्कर्ष का उदाहरण निम्न है:___ 'रुई तिनके से भी हलकी होती है, और याचक ( भिखारी) उससे भी हलका है। यद्यपि याचक बड़ा हलका होता है, फिर भी हवा उसे इसलिए उड़ाकर नहीं ले जाती कि कहीं यह मुझसे याचना न करने लगे। ___ यहाँ तिनके से रुई की लघुता का उत्कर्ष बताया गया है, और रई से भी याचक की लघुता का उत्कर्ष; अतःसार अलङ्कार है।

कभी कभी उभयरूप सार भी मिलता है, जहाँ एक साथ श्लाघ्यगुणोत्कर्ष तथा अरला. ध्यगुणोत्कर्ष का समावेश होता है, जैसे. पर्वत महान् है, किन्तु समुद्र उससे भी बड़ा है, और आकाश समुद्र से भी बहुत बड़ा है । ब्रह्म आकाश से भी महान् है, किन्तु आशा ब्रह्म से भी अधिक बढ़ी है।

यहाँ पर्वत से लेकर ब्रह्म तक श्लाघ्यगुणोत्कर्ष पाया जाता है, किन्तु कवि के द्वारा प्रकृत रूप में उपात्त धनाशा की महत्ता बताने में उसका अश्लाघ्यगुण संकेतित करना अभीष्ट है । अतः यहाँ दोनों का समावेश है।

५०. यथासंख्य अलङ्कार ६०९-जहाँ कारक अथवा क्रियाओं का परस्पर क्रम से कारक अथवा क्रियाओं के साथ अन्वय घटित हो, वहाँ यथासंख्य अलङ्कार होता है। जैसे, हे राजन् , तुम अत्रुओं को जीतो, मित्रों को प्रसन्न करो और विपत्ति का मन करो।

यहाँ शत्रु, मित्र तथा विपत्ति रूप कर्म का जय, रअय, भक्षय क्रिया के साथ क्रमसे अन्वय होता है, अतः यथासंख्य अलङ्कार है।