________________

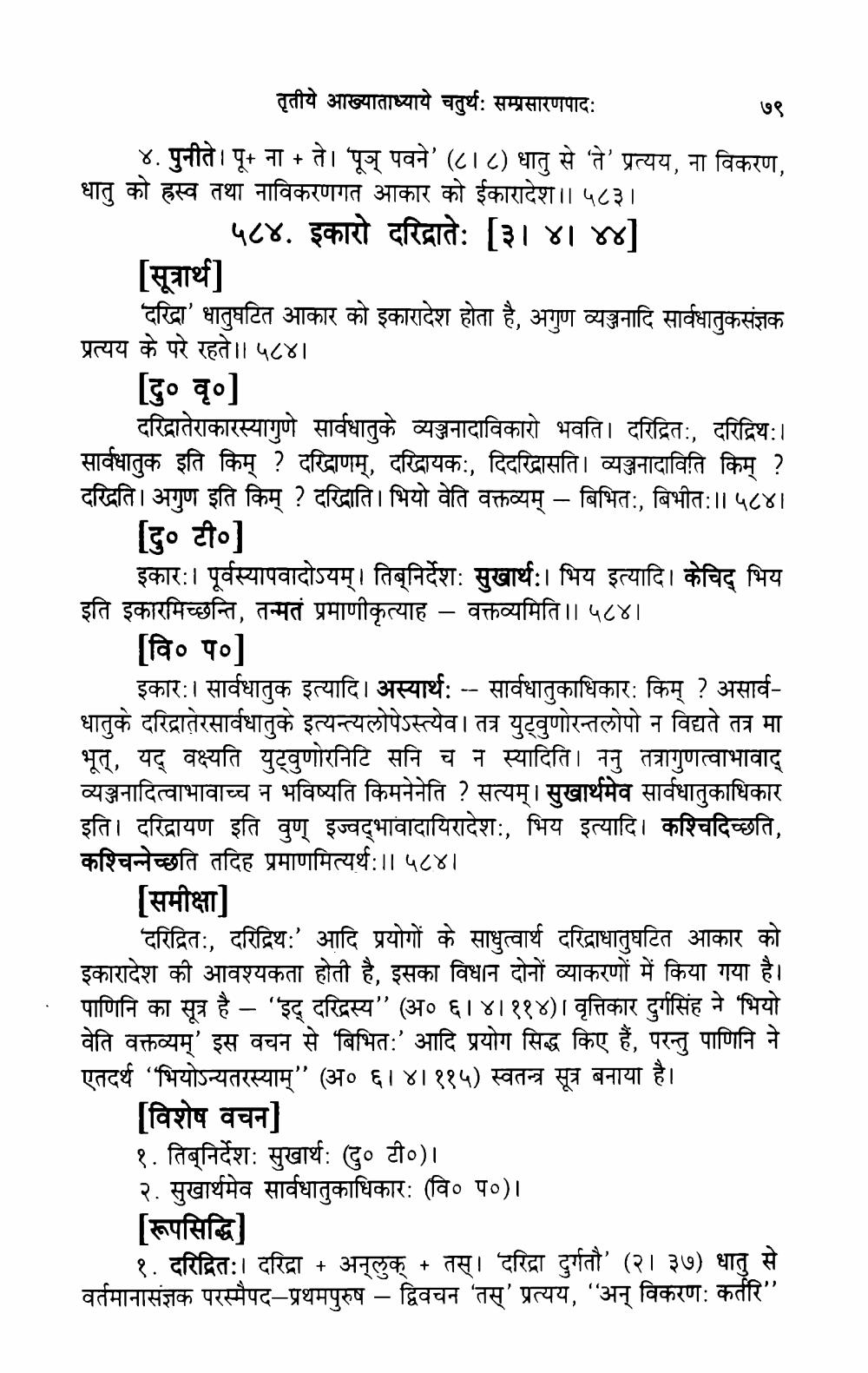

तृतीये आख्याताध्याये चतुर्थः सम्प्रसारणपाद:

७९ ४. पुनीते। पू+ ना + ते। पूञ् पवने' (८। ८) धातु से 'ते' प्रत्यय, ना विकरण, धातु को ह्रस्व तथा नाविकरणगत आकार को ईकारादेश।। ५८३ |

५८४. इकारो दरिद्रातेः [३। ४। ४४] [सूत्रार्थ]

'दरिद्रा' धातुघटित आकार को इकारादेश होता है, अगुण व्यञ्जनादि सार्वधातुकसंज्ञक प्रत्यय के परे रहते।। ५८४।

[दु० वृ०]

दरिद्रातेराकारस्यागुणे सार्वधातुके व्यञ्जनादाविकारो भवति। दरिद्रितः, दरिद्रियः । सार्वधातुक इति किम् ? दरिद्राणम्, दरिदायकः, दिदरिद्रासति। व्यञ्जनादाविति किम् ? दरिदति। अगुण इति किम् ? दरिद्राति। भियो वेति वक्तव्यम् – बिभितः, बिभीतः।। ५८४।

[दु० टी०]

इकारः। पूर्वस्यापवादोऽयम्। तिग्निर्देशः सुखार्थः। भिय इत्यादि। केचिद् भिय इति इकारमिच्छन्ति, तन्मतं प्रमाणीकृत्याह – वक्तव्यमिति।। ५८४।

[वि० प०]

इकारः। सार्वधातुक इत्यादि। अस्यार्थः -- सार्वधातुकाधिकारः किम् ? असार्वधातुके दरिदातेरसार्वधातुके इत्यन्त्यलोपेऽस्त्येव। तत्र युट्वुणोरन्तलोपो न विद्यते तत्र मा भूत्, यद् वक्ष्यति युट्वुणोरनिटि सनि च न स्यादिति। ननु तत्रागुणत्वाभावाद् व्यञ्जनादित्वाभावाच्च न भविष्यति किमनेनेति ? सत्यम्। सुखार्थमेव सार्वधातुकाधिकार इति। दरिद्रायण इति वुण् इज्वभावादायिरादेशः, भिय इत्यादि। कश्चिदिच्छति, कश्चिन्नेच्छति तदिह प्रमाणमित्यर्थः।। ५८४ ।

[समीक्षा]

'दरिद्रितः, दरिद्रिथः' आदि प्रयोगों के साधुत्वार्थ दरिद्राधातुघटित आकार को इकारादेश की आवश्यकता होती है, इसका विधान दोनों व्याकरणों में किया गया है। पाणिनि का सूत्र है – “इद् दरिद्रस्य' (अ०६।४।११४)। वृत्तिकार दुर्गसिंह ने 'भियो वेति वक्तव्यम्' इस वचन से 'बिभित:' आदि प्रयोग सिद्ध किए हैं, परन्तु पाणिनि ने एतदर्थ “भियोऽन्यतरस्याम्" (अ०६। ४। ११५) स्वतन्त्र सूत्र बनाया है।

[विशेष वचन] १. तिग्निर्देश: सुखार्थ: (टु० टी०)। २. सुखार्थमेव सार्वधातुकाधिकारः (वि० प०)। [रूपसिद्धि

१. दरिद्रितः। दरिद्रा + अन्लुक् + तस्। 'दरिद्रा दुर्गतौ' (२। ३७) धातु से वर्तमानासंज्ञक परस्मैपद-प्रथमपुरुष – द्विवचन 'तस्' प्रत्यय, “अन् विकरण: कर्तरि"