________________

૨૦૩

[कल्प ४३, श्लो० ८१२

सोमदेव विरचित

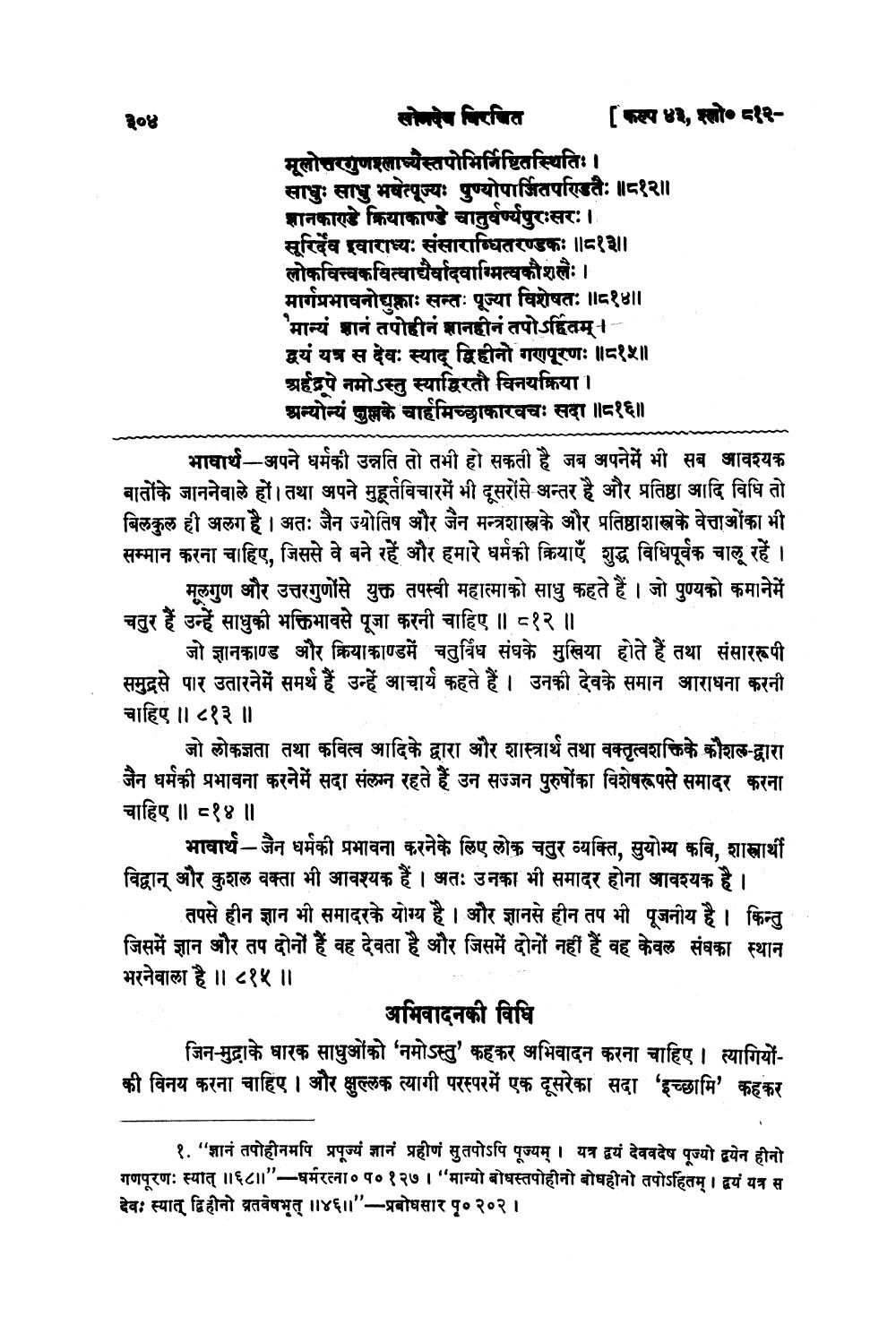

मूलोत्तरगुणश्लाघ्यैस्तपोभिर्निष्टितस्थितिः । साधुः साधु भवेत्पूज्यः पुण्योपार्जितपण्डितैः ॥ ८१२॥ ज्ञानकाण्डे क्रियाकाण्डे चातुर्वर्ण्यपुरःसरः । सूरिर्देव इवाराध्यः संसाराब्धितरण्डकः ||८१३|| लोकवित्वकवित्वाद्यैर्वादवाग्मित्वकौशलैः । मार्गप्रभावनोद्युक्ताः सन्तः पूज्या विशेषतः ॥ ८१४|| 'मान्यं ज्ञानं तपोहीनं ज्ञानहीनं तपोऽर्हितम् । द्वयं यत्र स देवः स्याद् द्विहीनो गणपूरणः ॥ ८१ ॥ पे नमोऽस्तु स्याद्विरतौ विनयक्रिया । अन्योन्यं तुल्लके चाहमिच्छाकारवचः सदा ||८१६॥

भावार्थ - अपने धर्मकी उन्नति तो तभी हो सकती है जब अपने में भी सब आवश्यक बातोंके जाननेवाले हों। तथा अपने मुहूर्तविचारमें भी दूसरोंसे अन्तर है और प्रतिष्ठा आदि विधितो बिलकुल ही अलग है । अतः जैन ज्योतिष और जैन मन्त्रशास्त्र के और प्रतिष्ठाशास्त्र के वेत्ताओं का भी सम्मान करना चाहिए, जिससे वे बने रहें और हमारे धर्मकी क्रियाएँ शुद्ध विधिपूर्वक चालू रहें ।

मूलगुण और उत्तरगुणोंसे युक्त तपस्वी महात्माको साधु कहते हैं । जो पुण्यको कमानेमें चतुर हैं उन्हें साधुकी भक्तिभावसे पूजा करनी चाहिए ॥ ८१२ ॥

जो ज्ञानकाण्ड और क्रियाकाण्डमें चतुर्विध संघके मुखिया होते हैं तथा संसाररूपी समुद्रसे पार उतारनेमें समर्थ हैं उन्हें आचार्य कहते हैं । उनकी देवके समान आराधना करनी चाहिए ।। ८१३ ॥

जो लोकज्ञता तथा कवित्व आदिके द्वारा और शास्त्रार्थ तथा वक्तृत्वशक्तिके कौशल-द्वारा जैन धर्मकी प्रभावना करने में सदा संलग्न रहते हैं उन सज्जन पुरुषोंका विशेषरूपसे समादर करना चाहिए ॥ =१४ ॥

भावार्थ - जैन धर्मकी प्रभावना करनेके लिए लोक चतुर व्यक्ति, सुयोग्य कवि, शास्त्रार्थी विद्वान् और कुशल वक्ता भी आवश्यक हैं। अतः उनका भी समादर होना आवश्यक है ।

तपसे हीन ज्ञान भी समादरके योग्य है । और ज्ञानसे हीन तप भी पूजनीय है । किन्तु जिसमें ज्ञान और तप दोनों हैं वह देवता है और जिसमें दोनों नहीं हैं वह केवल संघका स्थान भरनेवाला है ।। ८१५ ।।

अभिवादनकी विधि

जन- मुद्रा के धारक साधुओंको 'नमोऽस्तु' कहकर अभिवादन करना चाहिए । त्यागियोंकी विनय करना चाहिए | और क्षुल्लक त्यागी परस्पर में एक दूसरेका सदा 'इच्छामि' कहकर

१. "ज्ञानं तपोहीनमपि प्रपूज्यं ज्ञानं प्रहीणं सुतपोऽपि पूज्यम् । यत्र द्वयं देववदेष पूज्यो द्वयेन होनो गणपूरणः स्यात् ॥६८॥”– धर्मरत्ना० १० १२७ । " मान्यो बोधस्तपोहीनो बोधहीनो तपोऽहितम् । द्वयं यत्र स देवः स्यात् द्विहीन व्रतवेषभूत् ॥ ४६ ॥ | ” – प्रबोधसार पृ० २०२ ।