________________

कारिका २४६.२४७] प्रशमरतिप्रकरणम्

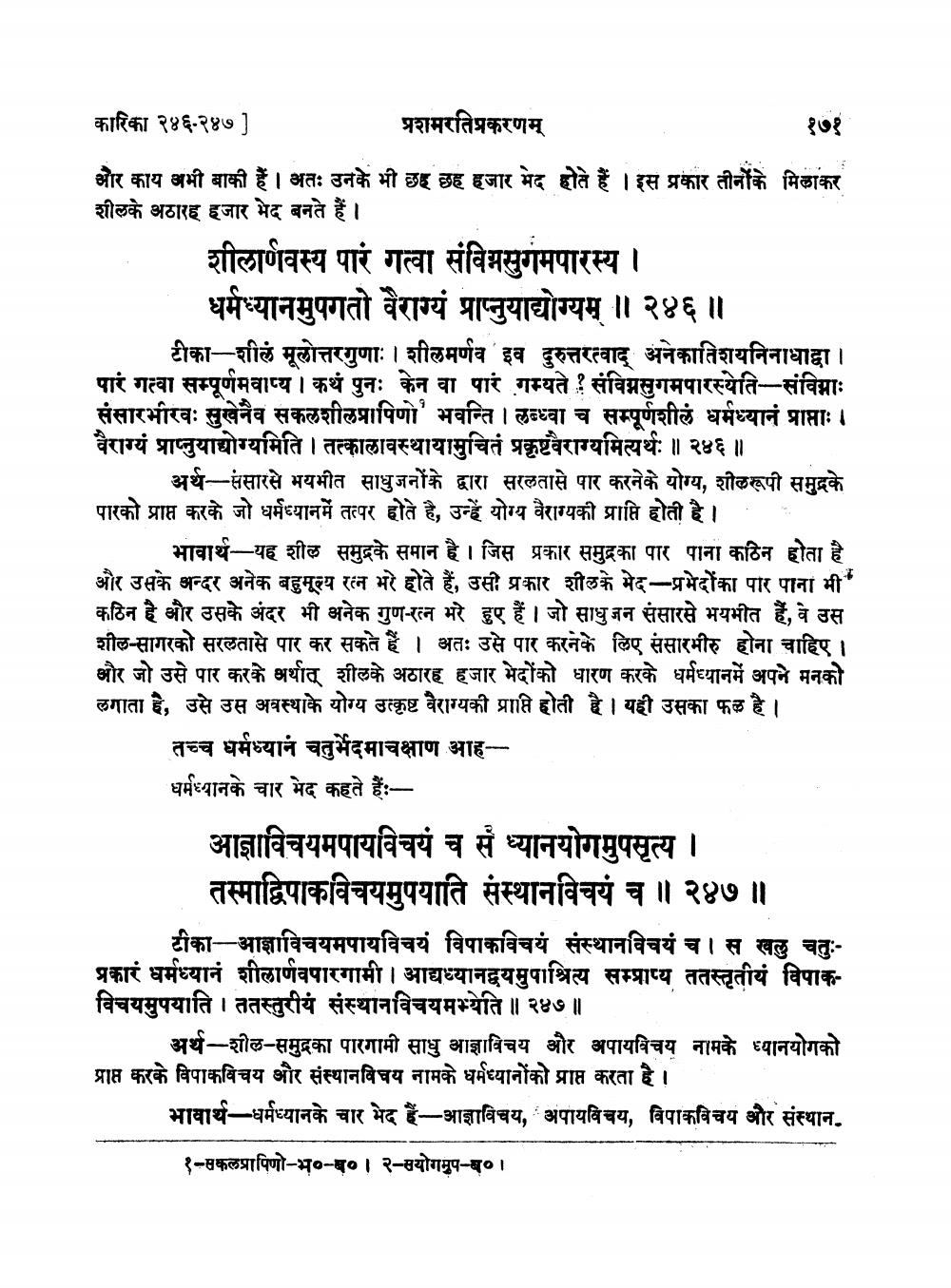

१७१ और काय अभी बाकी हैं । अतः उनके भी छह छह हजार भेद होते हैं । इस प्रकार तीनोंके मिलाकर शीलके अठारह हजार भेद बनते हैं।

शीलार्णवस्य पारं गत्वा संविनसुगमपारस्य ।

धर्मध्यानमुपगतो वैराग्यं प्राप्नुयायोग्यम् ॥ २४६ ॥

टीका-शीलं मूलोत्तरगुणाः । शीलमर्णव इव दुरुत्तरत्वाद् अनेकातिशयनिनाधावा । पारं गत्वा सम्पूर्णमवाप्य । कथं पुनः केन वा पारं गम्यते ? संविग्रसुगमपारस्येति-संविनाः संसारभीरवः सुखेनैव सकलशीलप्रापिणो' भवन्ति । लब्ध्वा च सम्पूर्णशीलं धर्मध्यानं प्राप्ताः । वैराग्यं प्राप्नुयायोग्यमिति । तत्कालावस्थायामुचितं प्रकृष्टवैराग्यमित्यर्थः ॥ २४६ ॥

अर्थ-संसारसे भयभीत साधुजनोंके द्वारा सरलतासे पार करनेके योग्य, शीलरूपी समुद्रके पारको प्राप्त करके जो धर्मध्यानमें तत्पर होते है, उन्हें योग्य वैराग्यकी प्राप्ति होती है।

भावार्थ-यह शील समुद्रके समान है। जिस प्रकार समुद्रका पार पाना कठिन होता है और उसके अन्दर अनेक बहुमूल्य रत्न भरे होते हैं, उसी प्रकार शीलके भेद-प्रभेदोंका पार पाना मी' कठिन है और उसके अंदर भी अनेक गुण-रत्न भरे हुए हैं । जो साधुजन संसारसे भयभीत हैं, वे उस शील-सागरको सरलतासे पार कर सकते हैं । अतः उसे पार करनेके लिए संसारभीर होना चाहिए। और जो उसे पार करके अर्थात् शीलके अठारह हजार भेदोंको धारण करके धर्मध्यानमें अपने मनको लगाता है, उसे उस अवस्थाके योग्य उत्कृष्ट वैराग्यकी प्राप्ति होती है। यही उसका फल है।

तच्च धर्मध्यानं चतुर्भेदमाचक्षाण आहधर्मध्यानके चार भेद कहते हैं:

आज्ञाविचयमपायविचयं च सं ध्यानयोगमुपसृत्य ।

तस्माद्विपाकविचयमुपयाति संस्थानविचयं च ॥ २४७ ॥

टीका-आज्ञाविचयमपायविचयं विपाकविचयं संस्थानविचयं च । स खलु चतुःप्रकारं धर्मध्यानं शीलार्णवपारगामी । आद्यध्यानद्वयमुपाश्रित्य सम्प्राप्य ततस्तृतीयं विपाकविचयमुपयाति । ततस्तुरीयं संस्थानविचयमभ्येति ॥ २४७ ॥

अर्थ-शील-समुद्रका पारगामी साधु आज्ञाविचय और अपायविचय नामके ध्यानयोगको प्राप्त करके विपाकविचय और संस्थानविषय नामके धर्मध्यानोंको प्राप्त करता है।

भावार्थ-धर्मध्यानके चार भेद हैं—आज्ञाविषय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थान. १-सकलप्रापिणो-भ०-५० । २ सयोगमुप-ब०।