________________

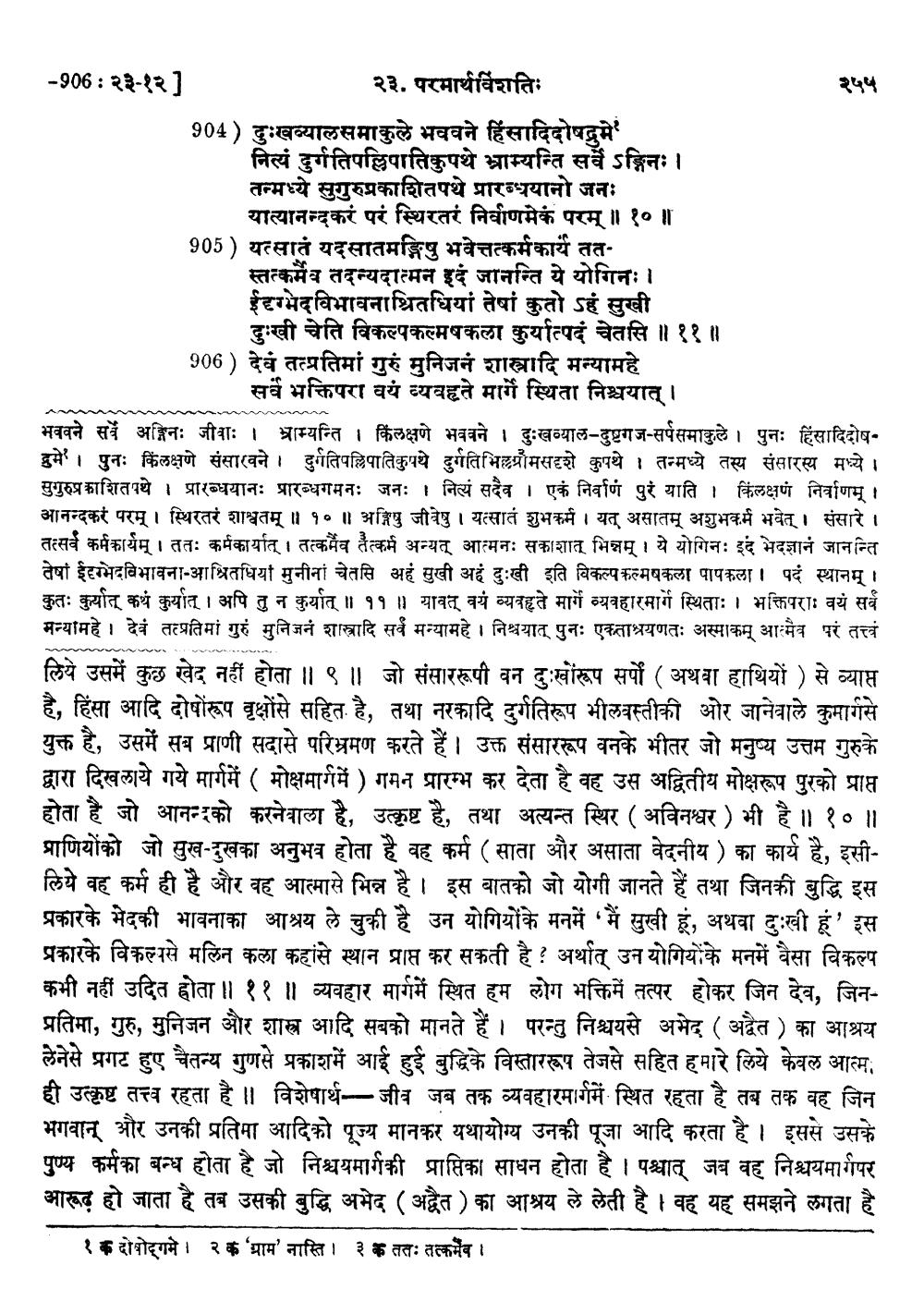

-906 : २३-१२] २३. परमार्थविंशतिः

२५५ 904) दुःखव्यालसमाकुले भववने हिंसादिदोषद्रुमे

नित्यं दुर्गतिपल्लिपातिकुपथे भ्राम्यन्ति सर्वे ऽङ्गिनः । तन्मध्ये सुगुरुप्रकाशितपथे प्रारब्धयानो जनः

यात्यानन्दकरं परं स्थिरतरं निर्वाणमेकं परम् ॥ १० ॥ 905 ) यत्सातं यदसातमङ्गिषु भवेत्तत्कर्मकार्य तत

स्तत्कमैव तदन्यदात्मन इदं जानन्ति ये योगिनः। ईदृग्भेदविभावनाश्रितधियां तेषां कुतो ऽहं सुखी

दुःखी चेति विकल्पकल्मषकला कुर्यात्पदं चेतसि ॥ ११ ॥ 906) देवं तत्प्रतिमां गुरुं मुनिजनं शास्त्रादि मन्यामहे

सर्व भक्तिपरा वयं व्यवहृते मार्गे स्थिता निश्चयात् । भववने सर्वे अगिनः जीवाः । भ्राम्यन्ति । किंलक्षणे भववने । दुःखव्याल-दुष्टगज-सर्पसमाकुले। पुनः हिंसादिदोष. द्रुमे । पुनः किंलक्षणे संसारवने। दुर्गतिपल्लिपातिकुपथे दुर्गतिभिल्लग्रामसदृशे कुपथे । तन्मध्ये तस्य संसारस्य मध्ये । सुगुरुप्रकाशितपथे । प्रारब्धयानः प्रारब्धगमनः जनः । नित्यं सदैव । एकं निर्वाणं पुरं याति । किंलक्षणं निर्वाणम् । आनन्दकरं परम् । स्थिरतरं शाश्वतम् ॥ १०॥ अङ्गिषु जीवेषु । यत्सातं शुभकर्म । यत् असातम् अशुभकर्म भवेत्। संसारे । तत्सर्व कर्मकार्यम् । ततः कर्मकार्यात् । तत्कमैव तत्कर्म अन्यत् आत्मनः सकाशात् भिन्नम्। ये योगिनः इद भेदज्ञानं जानन्ति तेषां ईरभेदविभावना-आश्रितधियां मुनीनां चेतसि अहं सुखी अहं दुःखी इति विकल्पकल्मषकला पापकला। पदं स्थानम् । कुतः कुर्यात् कथं कुर्यात् । अपि तु न कुर्यात् ॥ ११॥ यावत् वयं व्यवहृते मार्गे व्यवहारमार्ग स्थिताः । भक्तिपराः वयं सर्व मन्यामहे । देवं तत्प्रतिमां गुरुं मुनिजनं शास्त्रादि सर्व मन्यामहे । निश्चयात् पुनः एकताश्रयणतः अस्माकम् आत्मैव परं तत्त्वं लिये उसमें कुछ खेद नहीं होता ॥ ९ ॥ जो संसाररूपी वन दुःखोंरूप सॉं ( अथवा हाथियों ) से व्याप्त है, हिंसा आदि दोषोंरूप वृक्षोंसे सहित है, तथा नरकादि दुर्गतिरूप भीलवस्तीकी ओर जानेवाले कुमार्गसे युक्त है, उसमें सब प्राणी सदासे परिभ्रमण करते हैं। उक्त संसाररूप वनके भीतर जो मनुष्य उत्तम गुरुके द्वारा दिखलाये गये मार्गमें ( मोक्षमार्गमें ) गमन प्रारम्भ कर देता है वह उस अद्वितीय मोक्षरूप पुरको प्राप्त होता है जो आनन्दको करनेवाला है, उत्कृष्ट है, तथा अत्यन्त स्थिर ( अविनश्वर ) भी है ॥ १० ॥ प्राणियोंको जो सुख-दुखका अनुभव होता है वह कर्म ( साता और असाता वेदनीय ) का कार्य है, इसीलिये वह कर्म ही है और वह आत्मासे भिन्न है। इस बातको जो योगी जानते हैं तथा जिनकी बुद्धि इस प्रकारके भेदकी भावनाका आश्रय ले चुकी है उन योगियोंके मनमें 'मैं सुखी हूं, अथवा दुःखी हूं' इस प्रकारके विकल्पसे मलिन कला कहांसे स्थान प्राप्त कर सकती है ? अर्थात् उन योगियोंके मनमें वैसा विकल्प कभी नहीं उदित होता ॥ ११ ॥ व्यवहार मार्गमें स्थित हम लोग भक्तिमें तत्पर होकर जिन देव, जिनप्रतिमा, गुरु, मुनिजन और शास्त्र आदि सबको मानते हैं। परन्तु निश्चयसे अभेद ( अद्वैत ) का आश्रय लेनेसे प्रगट हुए चैतन्य गुणसे प्रकाशमें आई हुई बुद्धिके विस्ताररूप तेजसे सहित हमारे लिये केवल आत्मा ही उत्कृष्ट तत्त्व रहता है ॥ विशेषार्थ-जीव जब तक व्यवहारमार्गमें स्थित रहता है तब तक वह जिन भगवान् और उनकी प्रतिमा आदिको पूज्य मानकर यथायोग्य उनकी पूजा आदि करता है। इससे उसके पुण्य कर्मका बन्ध होता है जो निश्चयमार्गकी प्राप्तिका साधन होता है । पश्चात् जब वह निश्चयमार्गपर आरूढ़ हो जाता है तब उसकी बुद्धि अभेद (अद्वैत ) का आश्रय ले लेती है। वह यह समझने लगता है

१ क दोषोद्गमे। २ क 'ग्राम' नास्ति । ३ क ततः तत्कमेव ।