________________

२१६ पद्मनम्दि-पञ्चविंशतिः

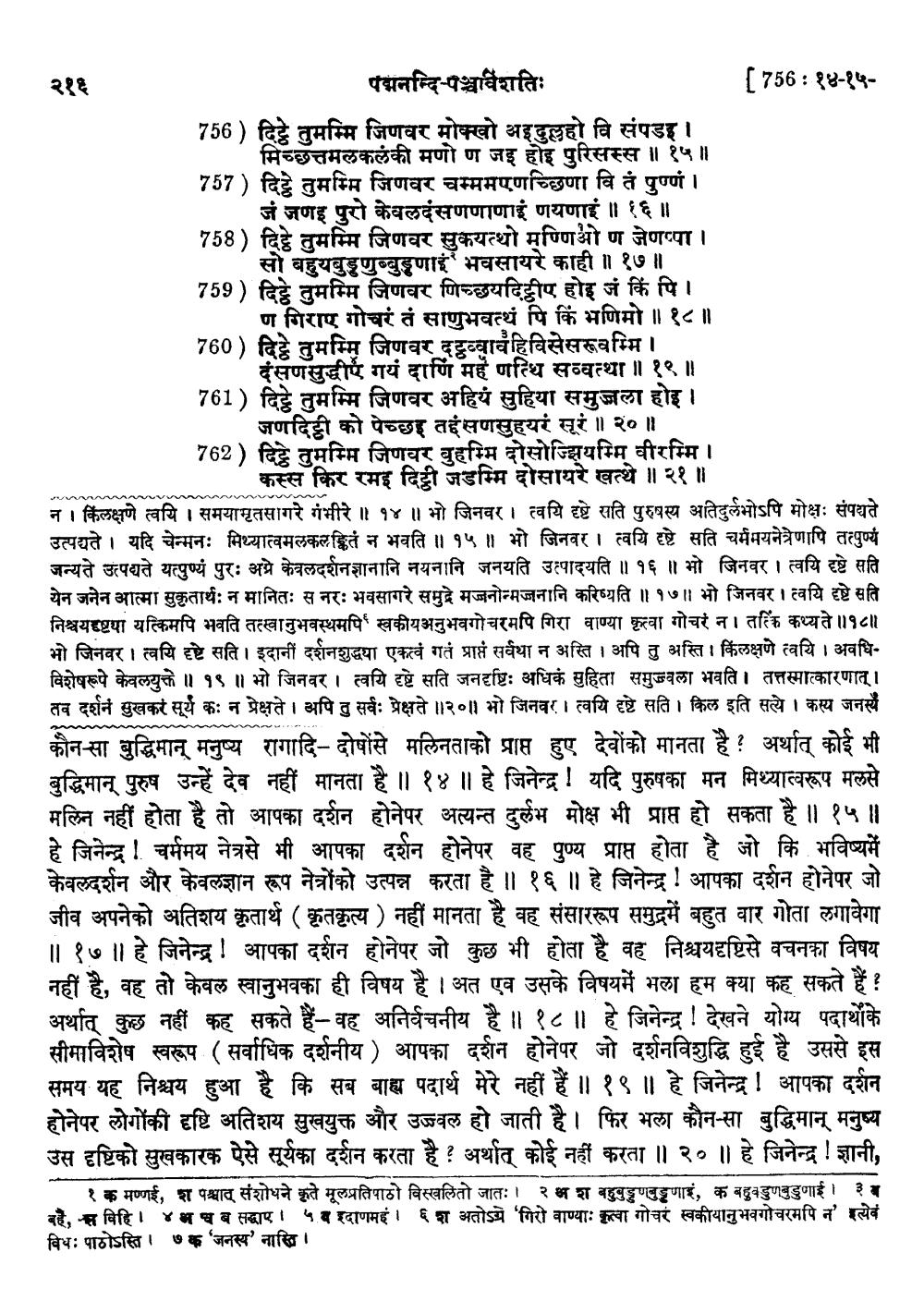

[756:१४-१५756 ) दिडे तुमम्मि जिणवर मोक्खो अइदुल्लहो वि संपडइ ।

मिच्छत्तमलकलंकी मणो ण जइ होइ पुरिसस्स ॥ १५ ॥ 757 ) दिढे तुमम्मि जिणवर चम्ममएणच्छिणा वि तं पुण्णं ।

जं जणइ पुरो केवलदसणणाणाई णयणाई ॥ १६ ॥ 758) दिढे तुमम्मि जिणवर सुकयत्थो मण्णिओ ण जेणप्पा ।

सो बहुयबुडणुब्बुडणाई भवसायरे काही ॥ १७ ॥ 759) दिढे तुमम्मि जिणवर णिच्छयदिट्टीए होइ जं किं पि।

_ण गिराए गोचरं तं साणुभवत्थं पि किं भणिमो ॥ १८ ॥ 760 ) दिट्टे तुमम्मि जिणवर दट्टव्वावहिविसेसरूवम्मि।

दसणसुद्धीएं गयं दाणिं मह णस्थि सव्वत्था ॥ १९ ॥ 761) दिढे तुमम्मि जिणवर अहियं सुहिया समुजला होइ ।

जणदिट्ठी को पेच्छह तहसणसुहयरं सूरं ॥ २०॥ 762) दिटे तुमम्मि जिणवर बुहम्मि दोसोज्झियम्मि वीरम्मि ।

कस्स किर रमइ दिट्ठी जडम्मि दोसायरे खत्थे ॥ २१ ॥ न । किंलक्षणे त्वयि । समयामृतसागरे गंभीरे ॥ १४ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति पुरुषस्य अतिदुर्लभोऽपि मोक्षः संपद्यते

यदि चेन्मनः मिथ्यात्वमलकल हितं न भवति ॥ १५॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति चर्ममयनेत्रेणापि तत्पुण्यं जन्यते उत्पद्यते यत्पुण्यं पुरः अग्रे केवलदर्शनज्ञानानि नयनानि जनयति उत्पादयति ॥ १६ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति येन जनेन आत्मा सुकृतार्थः न मानितः स नरः भवसागरे समुद्रे मज्जनोन्मजनानि करिष्यति ॥ १७॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति निश्चयदृष्टया यत्किमपि भवति तत्स्वानुभवस्थमपि स्वकीयअनुभवगोचरमपि गिरा वाण्या कृत्वा गोचरं न। तत्किं कथ्यते॥१८॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति । इदानीं दर्शनशुद्धया एकत्वं गतं प्राप्तं सर्वथा न अस्ति । अपि

शुद्धया एकत्वं गतं प्राप्तं सर्वथा न अस्ति । अपि तु अस्ति । किंलक्षणे त्वयि । अवधिविशेषरूपे केवलयुक्ते ॥ १९ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति जनदृष्टिः अधिकं सुहिता समुज्वला भवति। तत्तस्मात्कारणात् । तव दर्शनं सुखकर सूर्य कः न प्रेक्षते । अपि तु सर्वः प्रेक्षते ॥२०॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति । किल इति सत्ये । कस्य जनस्य कौन-सा बुद्धिमान् मनुष्य रागादि-दोषोंसे मलिनताको प्राप्त हुए देवोंको मानता है ? अर्थात् कोई भी बुद्धिमान् पुरुष उन्हें देव नहीं मानता है ॥ १४ ॥ हे जिनेन्द्र ! यदि पुरुषका मन मिथ्यात्वरूप मलसे मलिन नहीं होता है तो आपका दर्शन होनेपर अत्यन्त दुर्लभ मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है ॥ १५॥ हे जिनेन्द्र ! चर्ममय नेत्रसे भी आपका दर्शन होनेपर वह पुण्य प्राप्त होता है जो कि भविष्यमें केवलदर्शन और केवलज्ञान रूप नेत्रोंको उत्पन्न करता है ॥ १६ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर जो जीव अपनेको अतिशय कृतार्थ ( कृतकृत्य ) नहीं मानता है वह संसाररूप समुद्रमें बहुत वार गोता लगावेगा ॥ १७ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर जो कुछ भी होता है वह निश्चयदृष्टि से वचनका विषय नहीं है, वह तो केवल स्वानुभवका ही विषय है । अत एव उसके विषयमें भला हम क्या कह सकते हैं ? अर्थात् कुछ नहीं कह सकते हैं-वह अनिर्वचनीय है ॥ १८ ॥ हे जिनेन्द्र ! देखने योग्य पदार्थों के सीमाविशेष स्वरूप ( सर्वाधिक दर्शनीय ) आपका दर्शन होनेपर जो दर्शनविशुद्धि हुई है उससे इस समय यह निश्चय हुआ है कि सब बाह्य पदार्थ मेरे नहीं हैं ॥ १९ ॥ हे जिनेन्द्र! आपका दर्शन होनेपर लोगोंकी दृष्टि अतिशय सुखयुक्त और उज्ज्वल हो जाती है। फिर भला कौन-सा बुद्धिमान् मनुष्य उस दृष्टिको सुखकारक ऐसे सूर्यका दर्शन करता है ? अर्थात् कोई नहीं करता ॥ २० ॥ हे जिनेन्द्र ! ज्ञानी,

१क मण्णई, श पश्चात् संशोधने कृते मूलप्रतिपाठो विस्खलितो जातः। २ अ श बहुबुड्डणबुडणाई, क बहुवडुणबुडुणाई। ३ व बहै, -स विहि। ४ भचब सद्धाए। ५३ इदाणमई। ६श अतोऽग्रे 'गिरो वाण्याः कृत्वा गोचरं स्वकीयानुभवगोचरमपि न' इत्येवं विधः पाठोऽस्ति । ७क 'जनस्य' नास्ति ।