________________

दर्शन

दर्शन के उत्तरोत्तर उन्नत छः सोपान है। अपने अपने प्रतिपाद्य को सिद्ध करने में दक्ष होने के कारण यद्यपि इनके तर्क हेतु तथा युक्ति एक दूसरे का निराकरण करते है तदपि परमार्थत ये एक दूसरे के पूरक है । एक अखण्ड तत्व सहसा कहना अथवा समझना शक्य न होने से ये भेदभाव से प्रारम्भ होकर धीरे धीरे अभेदवाद की ओर जाते है, अनेक तत्त्ववाद से प्रारम्भ करके धीरे धीरे एक तत्त्ववाद की ओर जाते है । कार्य पर से प्रारम्भ होकर धीरे धीरे कारण की ओर जाते है, स्थूल पर से प्रारम्भ होकर धीरे धीरे सूक्ष्म ओर जाते है ।

की

४. वैदिक दर्शनोंका क्रमिक विकास

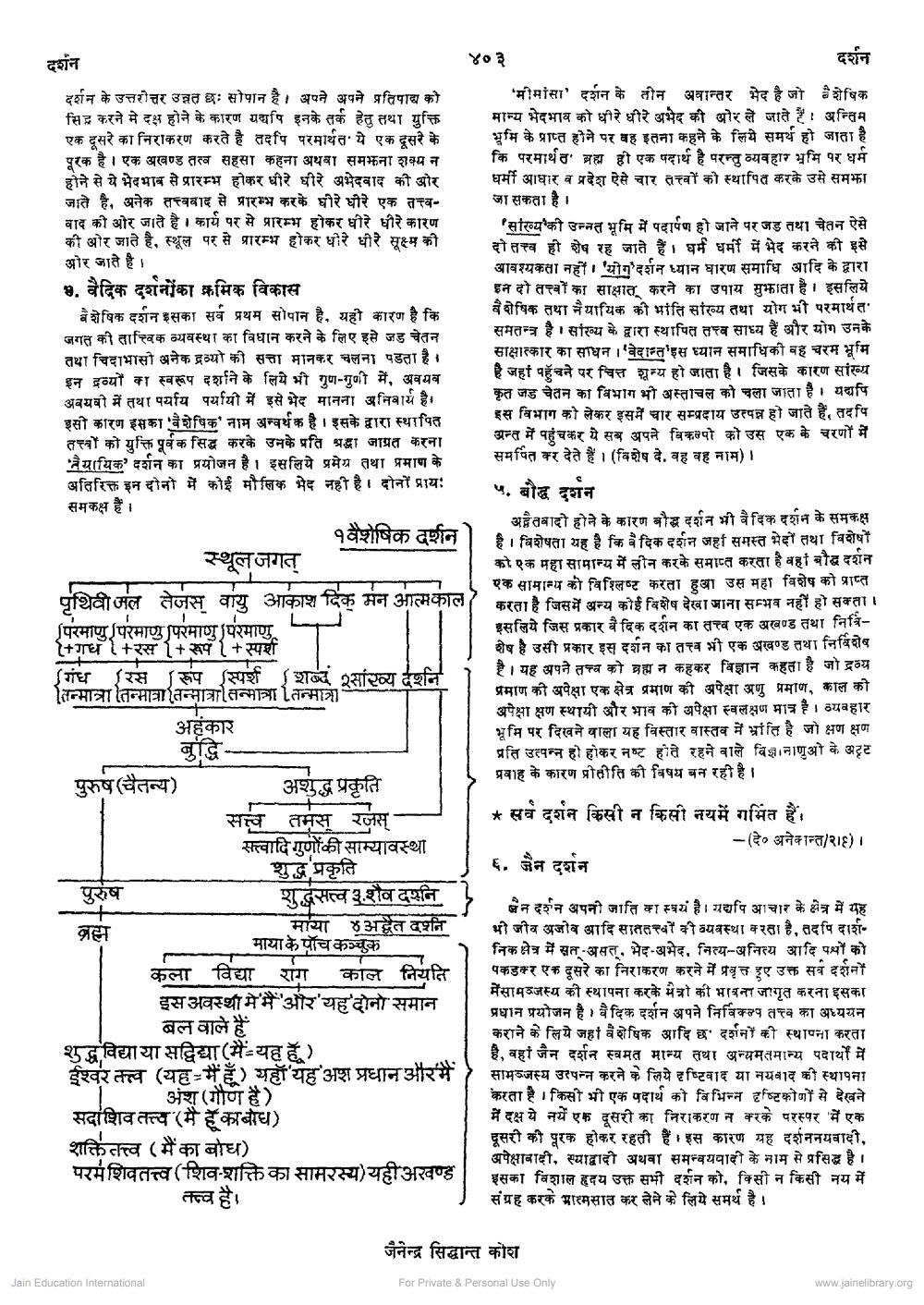

वैशेषिक दर्शन इसका सर्व प्रथम सोपान है, यही कारण है कि जगत की तात्विक व्यवस्था का विधान करने के लिए इसे जड़ चेतन तथा चिदाभासी अनेक द्रव्यो की सत्ता मानकर चलना पडता है । इन द्रव्यों का स्वरूप दर्शाने के लिये भी गुण-गुणी में, अवयव अवयवी में तथा पर्याय पर्यायी में इसे भेद मानना अनिवार्य है। इसी कारण इसका 'वैशेषिक' नाम अन्वर्थक है। इसके द्वारा स्थापित तों को युक्तिपूर्वक सिद्ध करके उनके प्रति श्रद्धा जाग्रत करना 'नैयायिक' दर्शन का प्रयोजन है । इसलिये प्रमेय तथा प्रमाण के अतिरिक्त इन दोनो में कोई मौलिक भेद नहीं है। दोनों प्रायः समकक्ष हैं।

१ वैशेषिक दर्शन

स्थूल जगत्

पृथिवीजल तेजस वायु आकाश दिक मन आत्म काल परमाणु परमाणु परमाणु परमाणु +गध + रस 1+रूप+ स्पर्श 7

T

(गंध ( रस | रूप (स्पर्श { शब्द (सांख्य दर्शन तन्मात्रा तन्मात्रा (तन्मात्रा सन्मात्रा तन्मात्री

पुरुष (चैतन्य)

पुरुष +

ब्रह्म

अहंकार

बुद्धि

Jain Education International

अशुद्ध प्रकृति

सत्त्व तमस् रजस् सत्त्वादि गुणों की साम्यावस्था शुद्ध प्रकृति शुद्धसत्त्व ३. शैव दर्शन

माया 8 अद्वैत दर्शन माया के पाँच कञ्चुक

कला

विद्या राग काल नियति

इस अवस्थी में मैं ' और' यह दोनो समान बल वाले हैं

शुद्ध विद्या या सद्विद्या (मैं यह है ) ईश्वर तत्व (यह मैं हूँ) यहाँ यह अश प्रधान और मैं अंश (गौण है ) सदाशिव तत्त्व (मै हूँ का बोध )

शक्तितत्त्व (मैं का बोध) परमं शिवतत्त्व (शिव-शक्ति का सामरस्य) यही अखण्ड तत्व है।

दर्शन

'मीमांसा' दर्शन के तीन अवान्तर भेद है जो वैशेषिक मान्य भेदभाव को धीरे धीरे अभेद की ओर ले जाते हैं। अन्तिम भूमि के प्राप्त होने पर वह इतना कहने के लिये समर्थ हो जाता है कि परमार्थत' ब्रह्म ही एक पदार्थ है परन्तु व्यवहार भूमि पर धर्म धर्मी आधार व प्रदेश ऐसे चार तत्त्वों को स्थापित करके उसे समझा जा सकता है।

४०३

'सांख्य' की उन्नत भूमि में पदार्पण हो जाने पर जड तथा चेतन ऐसे दो तत्व ही शेष रह जाते हैं। धर्म धर्मी में भेद करने की इसे आवश्यकता नहीं। 'योग' दर्शन ध्यान धारण समाधि आदि के द्वारा इन दो तत्वों का साक्षात् करने का उपाय सुझाता है। इसलिये वैशेषिक तथा नैयायिक की भांति सांख्य तथा योग भी परमार्थत समतन्त्र है। सांख्य के द्वारा स्थापित तत्व साध्य हैं और योग उनके साक्षात्कार का साधन । 'वेदान्त' इस ध्यान समाधिकी वह चरम भूमि है जहां पहुँचने पर चित्त शून्य हो जाता है। जिसके कारण सांख्य कृत जड चेतन का विभाग भी अस्ताचल को चला जाता है। यद्यपि इस विभाग को लेकर इसमें चार सम्प्रदाय उत्पन्न हो जाते हैं, तदपि अन्त में पहुंचकर ये सब अपने विकल्पो को उस एक के चरणों में समर्पित कर देते हैं । (विशेष दे. वह वह नाम ) ।

५. बौद्ध दर्शन

अद्वैतवादी होने के कारण भी वैदिक दर्शन के सम है। विशेषता यह है कि वैदिक दर्शन जहां समस्त भेदों तथा विशेषों को एक महा सामान्य में लीन करके समाप्त करता है वहां बौद्ध दर्शन एक सामान्य को विश्लिष्ट करता हुआ उस महा विशेष को प्राप्त करता है जिसमें अन्य कोई विशेष देखा जाना सम्भव नहीं हो सकता । इसलिये जिस प्रकार वैदिक दर्शन का तत्त्व एक अखण्ड तथा निर्विशेष है उसी प्रकार इस दर्शन का तत्व भी एक अखण्ड तथा निर्विशेष है । यह अपने तत्व को ब्रह्म न कहकर विज्ञान कहता है जो द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा एक क्षेत्र प्रमाण की अपेक्षा अणु प्रमाण, काल की अपेक्षा क्षण स्थायी और भाव की अपेक्षा स्वलक्षण मात्र है। व्यवहार भूमि पर दिखने वाला यह विस्तार वास्तव में भ्रांति है जो क्षण क्षण प्रति उत्पन्न हो होकर नष्ट होते रहने वाले विद्याओं के अटूट प्रवाह के कारण प्रीतीति की विषय बन रही है ।

* सर्व दर्शन किसी न किसी नयमें गर्भित हैं।

६. जैन दर्शन

जैन दर्शन अपनी जाति का स्त्रयं है। यद्यपि आचार के क्षेत्र में यह भी जीव अजीव आदि साततत्त्वों की व्यवस्था करता है, तदपि दार्श निक क्षेत्र में सत्-असत्, भेद-अभेद, नित्य-अनित्य आदि पक्षों को पकडकर एक दूसरे का निराकरण करने में प्रवृत्त हुए उक्त सर्व दर्शनों मैं सामञ्जस्य की स्थापना करके मैत्रो की भावना जागृत करना इसका प्रधान प्रयोजन है। वैदिक दर्शन अपने निर्विकल्प तत्त्व का अध्ययन कराने के लिये जहां वैशेषिक आदि छ दर्शनों की स्थापना करता है, वहां जैन दर्शन स्वमत मान्य तथा अन्यमतमान्य पदार्थों में सामजस्य उत्पन्न करने के लिये दृष्टिवाद या नयवाद की स्थापना करता है। किसी भी एक पदार्थ को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने में दक्ष ये नयें एक दूसरी का निराकरण न करके परस्पर में एक दूसरी की पूरक होकर रहती हैं। इस कारण यह दर्शननवादी, अपेक्षाबादी, स्याद्वादी अथवा समन्वयवादी के नाम से प्रसिद्ध है । इसका विशाल हृदय उक्त सभी दर्शन को, किसी न किसी नय में संग्रह करके आत्मसात कर लेने के लिये समर्थ है।

जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश

For Private & Personal Use Only

- (दे० अनेकान्त / २०१) ।

www.jainelibrary.org