________________

है । और जब वह नवम गुणस्थान में संज्वलन क्रोध कर्म के उपशम या क्षय की क्षमता प्राप्त कर लेता है तो इसके पूर्व उस जीव में उस क्रोध कर्म के बन्ध का अभाव हो जाता है।

इतना विवेचन करने में मेरा उद्देश्य इस बात को स्पष्ट करने का है कि जीव की क्रियावती शक्ति के मानसिक, वाचनिक और कायिक अदयारूप अशुभ और दयारूप शुभ प्रवृत्तियों के रूप में होने वाले परिणमन ही क्रोध कर्म के आस्रव और बन्ध में कारण होते हैं, और उन प्रवृत्तियों का निरोध करने से ही उन क्रोध कर्मों का संबर और निर्जरण करने की क्षमता जीव में आती है । जीव की भाववती शक्ति का न तो मोहनीय कर्म के उदय में होने वाला विभाव परिणमन आस्रव और बन्ध का कारण होता है और न ही मोहनीय कर्म के उपशम, क्षय या क्षयोशम में होने वाला भाववती शक्ति का स्वभावरूप शुद्ध परिणमन संवर और निर्जरा का कारण होता है। इतना अवश्य है कि जीव की भाववती शक्ति के हृदय के सहारे पर होने वाले तत्त्वश्रद्धानरूप शुभ और अतत्त्वश्रद्धानरूप अशुभ तथा मस्तिष्क के सहारे पर होने वाले तत्त्वज्ञानरूप शुभ और अतत्त्वज्ञानरूप अशुभ परिणमन अपनी शुभरूपता और अशुभरूपता के आधार पर यथायोग्य शुभ और अशुभ कर्मों के आस्रव

और बन्ध के परम्परया कारण होते हैं, और तत्त्वश्रद्धान व्यवहारसम्यग्दर्शन के रूप में तथा तत्त्व-ज्ञान व्यवहारसम्यग्ज्ञान के रूप में यथायोग्य कर्मों के आस्रव और बन्ध के साथ यथायोग्य कर्मों के संवर और निर्जरा के भी परम्परया कारण होते हैं।

इस विवेचन से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि क्रियावती शक्ति के परिण मनस्वरूप जीव की मानसिक, वाचनिक और कायिक अदयारूप अशुभ और दया रूप शुभ प्रवृत्तियां यथायोग्य अशुभ और शुभ कर्मों के आस्रव और बन्ध का साक्षात् कारण होती हैं, तथा अदयारूप अशुभ प्रवृत्ति से निवृत्तिपूर्वक होने वाली दयारूप शुभ प्रवृत्ति यथायोग्य कर्मों के आस्रव और बन्ध के साथ यथायोग्य कर्मों के संवर और निर्जरण का साक्षात् कारण होती हैं, एवं जीव की क्रियावती शक्ति के परिणमन स्वरूप तथा दयारूप शुभ और अदयारूप अशुभरूपता से रहित जीव की मानसिक, वाचनिक और कायिक योगरूप प्रवृत्ति मात्र सातावेदनीय कर्म के आस्रवपूर्वक केवल प्रकृति और प्रदेशरूप बन्ध का कारण होती है, तथा योग का अभाव कर्मों के संवर और निर्जरण का कारण होता है।

___इस सम्पूर्ण विवेचन से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि जीव-दया पुण्यरूप भी होती है, जीव के शुद्ध स्वभावभूत निश्चयधर्म रूप भी होती है तथा इस निश्चयधर्म रूप जीवदया की उत्पत्ति में कारणभूत व्यवहारधर्म रूप भी होती है। अर्थात् तीनों प्रकार की जीवदयाएं अपना-अपना स्वतन्त्र अस्तित्व और महत्त्व रखती हैं।

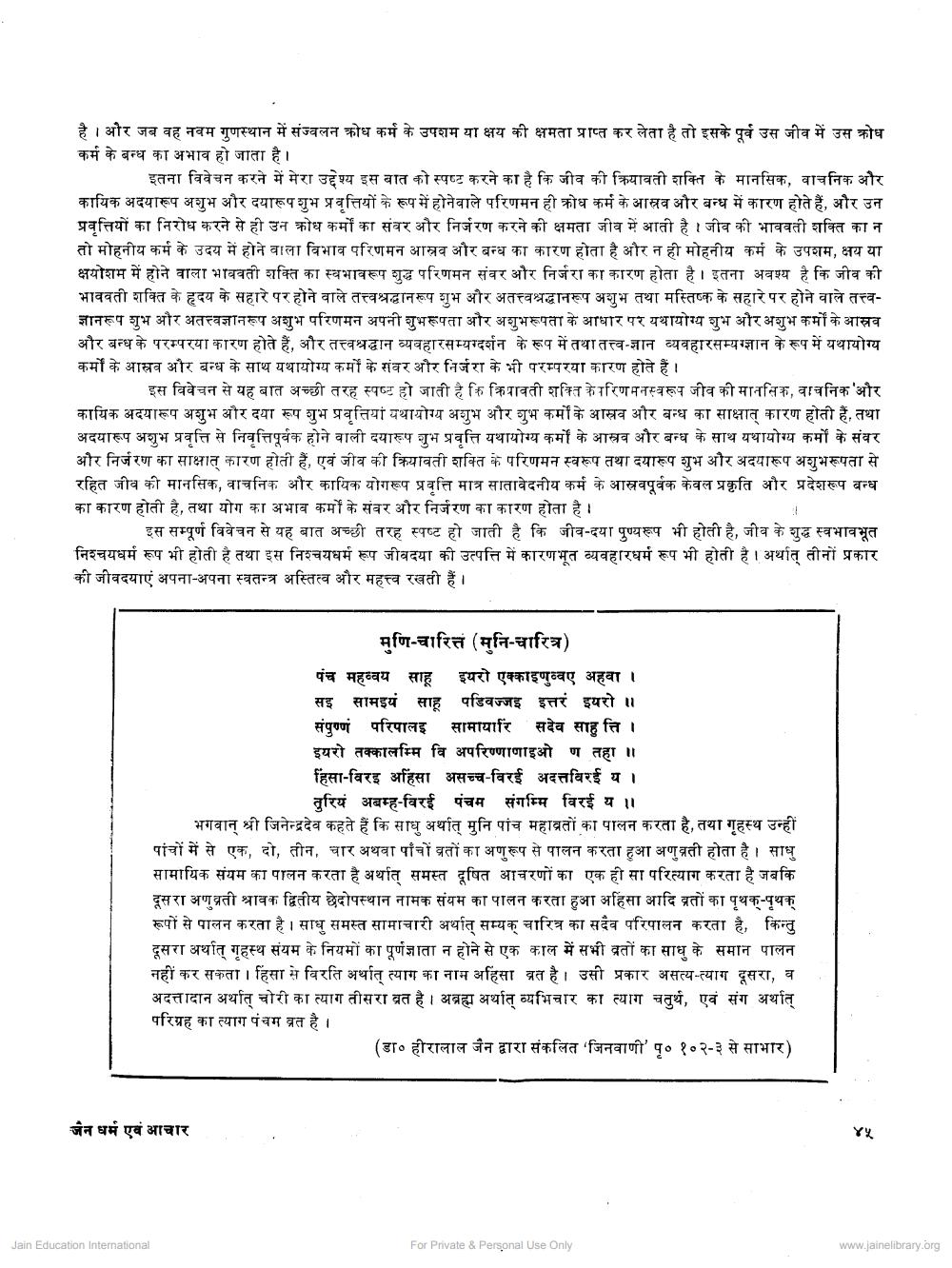

मुणि-चारित्त (मुनि-चारित्र) पंच महव्वय साहू इयरो एक्काइणुव्वए अहवा । सइ सामइयं साहू पडिवज्जइ इत्तरं इयरो ॥ संपुण्णं परिपालइ सामायारि सदेव साहु त्ति । इयरो तक्कालम्मि वि अपरिणाणाइओ ण तहा ॥ हिंसा-विरइ अहिंसा असच्च-विरई अदत्तविरई य ।

तुरियं अबम्ह-विरई पंचम संगम्मि विरई य ॥ भगवान् श्री जिनेन्द्रदेव कहते हैं कि साधु अर्थात् मुनि पांच महाव्रतों का पालन करता है, तथा गृहस्थ उन्हीं पांचों में से एक, दो, तीन, चार अथवा पाँचों व्रतों का अणुरूप से पालन करता हुआ अणुव्रती होता है। साधु सामायिक संयम का पालन करता है अर्थात् समस्त दूषित आचरणों का एक ही सा परित्याग करता है जबकि दूसरा अणुव्रती श्रावक द्वितीय छेदोपस्थान नामक संयम का पालन करता हुआ अहिंसा आदि व्रतों का पृथक्-पृथक् रूपों से पालन करता है । साधु समस्त सामाचारी अर्थात् सम्यक् चारित्र का सदैव परिपालन करता है, किन्तु दूसरा अर्थात् गृहस्थ संयम के नियमों का पूर्ण ज्ञाता न होने से एक काल में सभी व्रतों का साधु के समान पालन नहीं कर सकता। हिंसा से विरति अर्थात् त्याग का नाम अहिंसा व्रत है। उसी प्रकार असत्य-त्याग दूसरा, व अदत्तादान अर्थात् चोरी का त्याग तीसरा व्रत है। अब्रह्म अर्थात् व्यभिचार का त्याग चतुर्थ, एवं संग अर्थात् परिग्रह का त्याग पंचम व्रत है।

(डा. हीरालाल जैन द्वारा संकलित 'जिनवाणी' पृ० १०२-३ से साभार)

जैन धर्म एवं आचार

Jain Education International

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org