________________

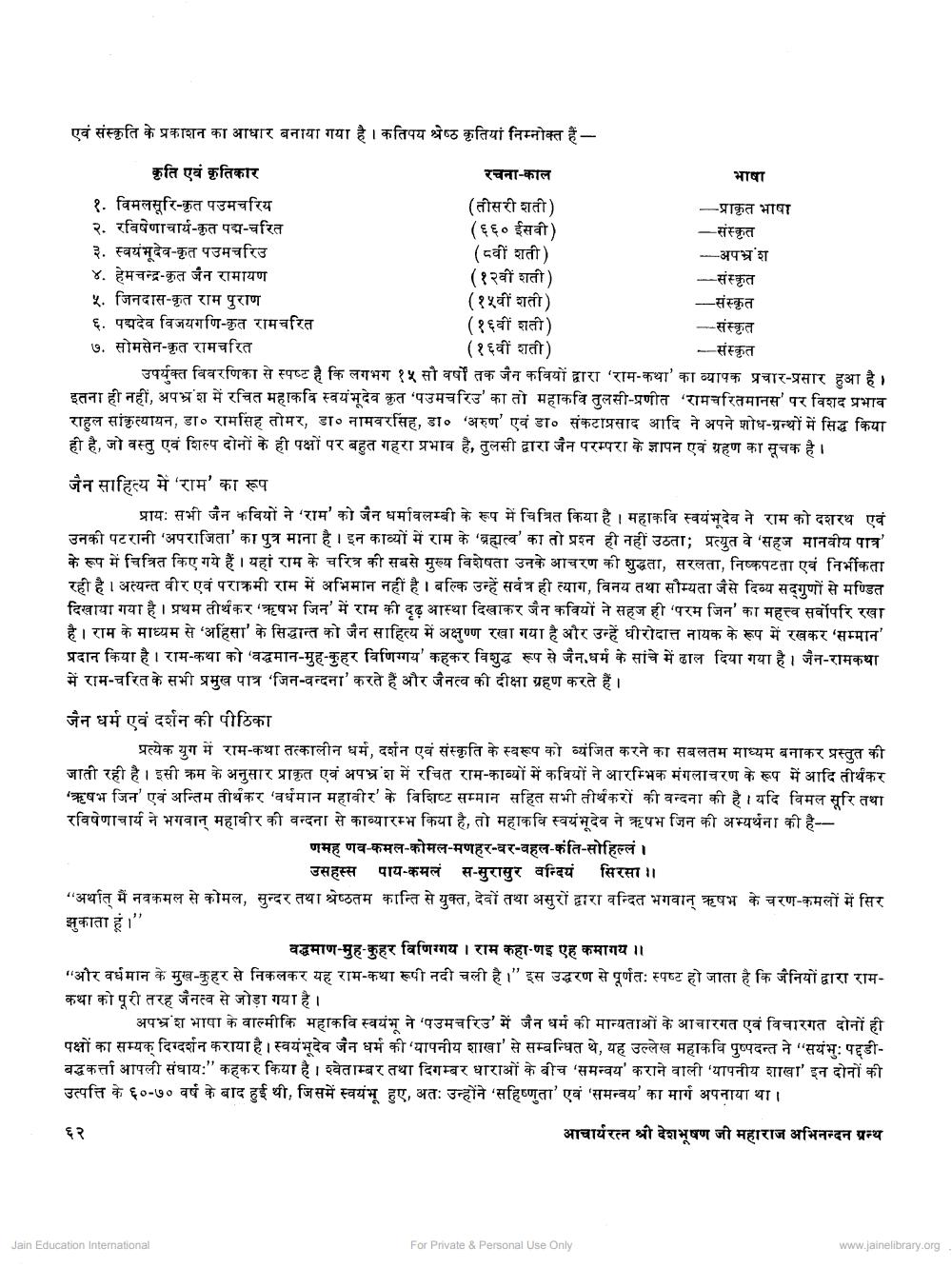

एवं संस्कृति के प्रकाशन का आधार बनाया गया है । कतिपय श्रेष्ठ कृतियां निम्नोक्त हैं

-संस्कृत

कृति एवं कृतिकार

रचना-काल

भाषा १. विमलसूरि-कृत पउमचरिय

(तीसरी शती)

-प्राकृत भाषा २. रविषेणाचार्य-कृत पद्म-चरित

(६६० ईसवी) ३. स्वयंभूदेव-कृत पउमचरिउ

(८वीं शती)

---अपभ्रंश ४. हेमचन्द्र-कृत जैन रामायण

(१२वीं शती)

---संस्कृ त ५. जिनदास-कृत राम पुराण

(१५वीं शती)

-संस्कृत ६. पद्मदेव विजयगणि-कृत रामचरित

(१६वीं शती)

--संस्कृत ७. सोमसेन-कृत रामचरित

(१६वीं शती)

-संस्कृत उपर्यक्त विवरणिका से स्पष्ट है कि लगभग १५ सौ वर्षों तक जैन कवियों द्वारा 'राम-कथा' का व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ है। इतना ही नहीं, अपभ्रश में रचित महाकवि स्वयंभूदेव कृत 'पउमचरिउ' का तो महाकवि तुलसी-प्रणीत 'रामचरितमानस' पर विशद प्रभाव राहुल सांकृत्यायन, डा० रामसिंह तोमर, डा० नामवरसिंह, डा. 'अरुण' एवं डा० संकटाप्रसाद आदि ने अपने शोध-ग्रन्थों में सिद्ध किया ही है, जो वस्तु एवं शिल्प दोनों के ही पक्षों पर बहुत गहरा प्रभाव है, तुलसी द्वारा जैन परम्परा के ज्ञापन एवं ग्रहण का सूचक है।

जैन साहित्य में 'राम' का रूप

। प्रायः सभी जैन कवियों ने 'राम' को जैन धर्मावलम्बी के रूप में चित्रित किया है। महाकवि स्वयंभूदेव ने राम को दशरथ एवं उनकी पटरानी 'अपराजिता' का पुत्र माना है। इन काव्यों में राम के 'ब्रह्मत्व' का तो प्रश्न ही नहीं उठता; प्रत्युत वे 'सहज मानवीय पात्र' के रूप में चित्रित किए गये हैं। यहां राम के चरित्र की सबसे मुख्य विशेषता उनके आचरण की शुद्धता, सरलता, निष्कपटता एवं निर्भीकता रही है। अत्यन्त वीर एवं पराक्रमी राम में अभिमान नहीं है। बल्कि उन्हें सर्वत्र ही त्याग, विनय तथा सौम्यता जैसे दिव्य सद्गुणों से मण्डित दिखाया गया है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ जिन' में राम की दृढ़ आस्था दिखाकर जैन कवियों ने सहज ही 'परम जिन' का महत्त्व सर्वोपरि रखा है। राम के माध्यम से 'अहिंसा' के सिद्धान्त को जैन साहित्य में अक्षुण्ण रखा गया है और उन्हें धीरोदात्त नायक के रूप में रखकर 'सम्मान' प्रदान किया है। राम-कथा को 'वद्धमान-मुह-कुहर विणिग्गय' कहकर विशुद्ध रूप से जैन धर्म के सांचे में ढाल दिया गया है। जैन-रामकथा में राम-चरित के सभी प्रमुख पात्र 'जिन-वन्दना' करते हैं और जैनत्व की दीक्षा ग्रहण करते हैं।

जैन धर्म एवं दर्शन की पीठिका

प्रत्येक युग में राम-कथा तत्कालीन धर्म, दर्शन एवं संस्कृति के स्वरूप को व्यंजित करने का सबलतम माध्यम बनाकर प्रस्तुत की जाती रही है। इसी क्रम के अनुसार प्राकृत एवं अपभ्रश में रचित राम-काव्यों में कवियों ने आरम्भिक मंगलाचरण के रूप में आदि तीर्थकर 'ऋषभ जिन' एवं अन्तिम तीर्थंकर 'वर्धमान महावीर' के विशिष्ट सम्मान सहित सभी तीर्थंकरों की वन्दना की है। यदि विमल सूरि तथा रविषेणाचार्य ने भगवान महावीर की वन्दना से काव्यारम्भ किया है, तो महाकवि स्वयंभूदेव ने ऋषभ जिन की अभ्यर्थना की है--

णमह णव-कमल-कोमल-मणहर-वर-वहल-कंति-सोहिल्लं।

उसहस्स पाय-कमलं स-सुरासुर बन्दियं सिरसा।। "अर्थात् मैं नवकमल से कोमल, सुन्दर तथा श्रेष्ठतम कान्ति से युक्त, देवों तथा असुरों द्वारा वन्दित भगवान् ऋषभ के चरण-कमलों में सिर झुकाता हूं।"

वद्धमाण-मुह-कुहर विणिग्गय । राम कहा-णइ एह कमागय ॥ "और वर्धमान के मुख-कुहर से निकलकर यह राम-कथा रूपी नदी चली है।" इस उद्धरण से पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि जैनियों द्वारा रामकथा को पूरी तरह जैनत्व से जोड़ा गया है।

अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि महाकवि स्वयंभू ने 'पउमचरिउ' में जैन धर्म की मान्यताओं के आचारगत एवं विचारगत दोनों ही पक्षों का सम्यक दिग्दर्शन कराया है। स्वयंभूदेव जैन धर्म की 'यापनीय शाखा' से सम्बन्धित थे, यह उल्लेख महाकवि पुष्पदन्त ने “सयंभुः पद्दडीबद्धकर्ता आपली संघायः" कहकर किया है। श्वेताम्बर तथा दिगम्बर धाराओं के बीच समन्वय' कराने वाली 'यापनीय शाखा' इन दोनों की उत्पत्ति के ६०-७० वर्ष के बाद हुई थी, जिसमें स्वयंभू हुए, अतः उन्होंने 'सहिष्णुता' एवं 'समन्वय' का मार्ग अपनाया था। ६२

आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ

Jain Education International

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org.