________________

अष्टसहस्री

१७३

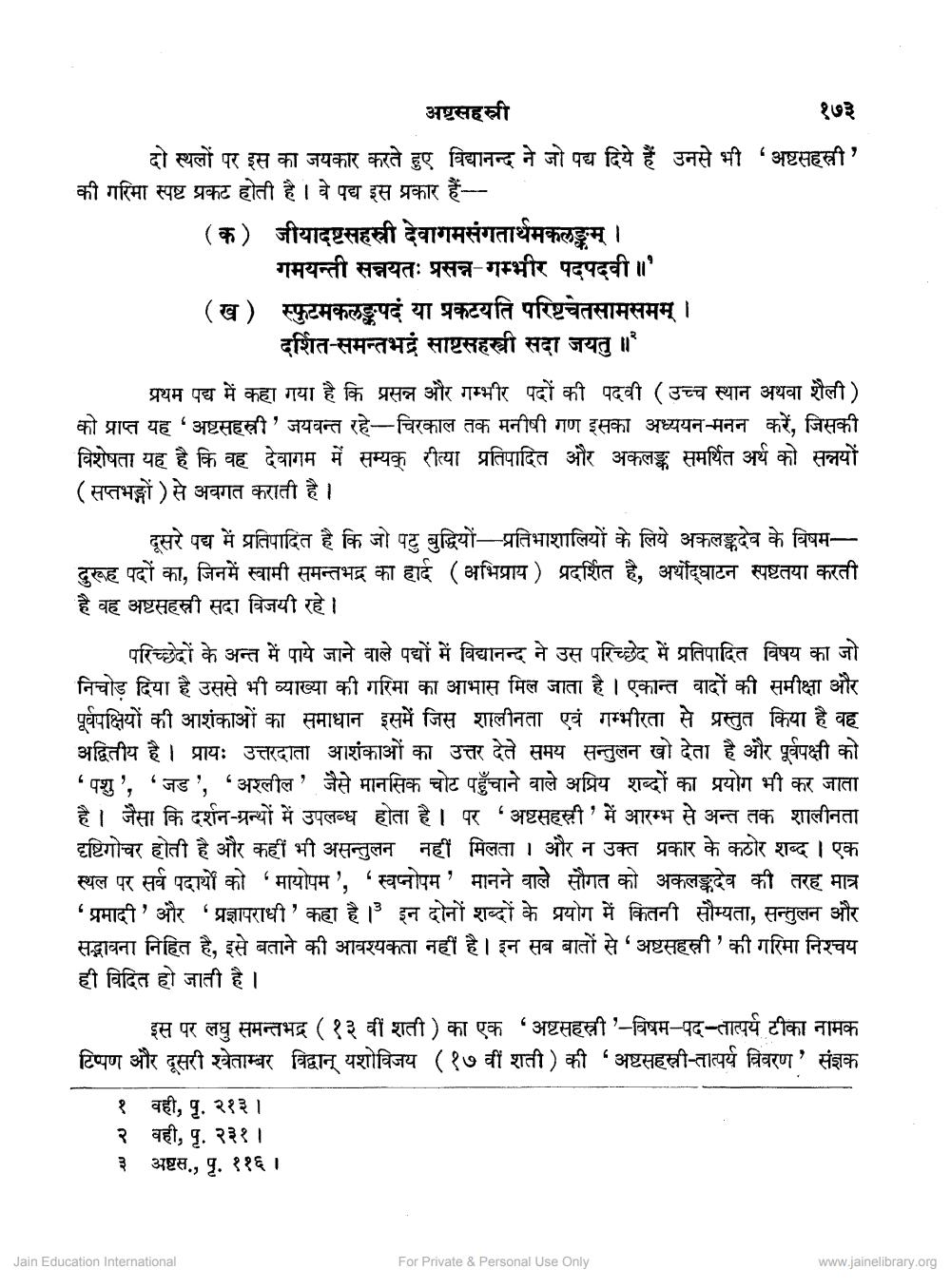

दो स्थलों पर इस का जयकार करते हुए विद्यानन्द ने जो पद्य दिये हैं उनसे भी 'अष्टसहस्री ' की गरिमा स्पष्ट प्रकट होती है । वे पद्य इस प्रकार हैं

(क) जीयादष्टसहस्त्री देवागमसंगतार्थमकलङ्कम् । गमयन्ती सन्नयतः प्रसन्न - गम्भीर पदपदवी ॥' (ख) स्फुटमकलङ्कपदं या प्रकटयति परिष्टचेतसामसमम् । दर्शित - समन्तभद्रं साष्टसहस्त्री सदा जयतु ॥

प्रथम पद्य में कहा गया है कि प्रसन्न और गम्भीर पदों की पदवी ( उच्च स्थान अथवा शैली ) को प्राप्त यह ' अष्टसहस्री ' जयवन्त रहे - चिरकाल तक मनीषी गण इसका अध्ययन मनन करें, जिसकी विशेषता यह है कि वह देवागम में सम्यक् रीत्या प्रतिपादित और अकलङ्क समर्थित अर्थ को सन्नयों (सप्तभङ्गों ) से अवगत कराती है ।

-

दूसरे पद्य में प्रतिपादित है कि जो पटु बुद्धियों – प्रतिभाशालियों के लिये अकलङ्कदेव के विषमदुरूह पदों का, जिनमें स्वामी समन्तभद्र का हार्द ( अभिप्राय) प्रदर्शित है, अर्थोद्घाटन स्पष्टतया करती है वह अष्टसहस्री सदा विजयी रहे ।

परिच्छेदों के अन्त में पाये जाने वाले पद्यों में विद्यानन्द ने उस परिच्छेद में प्रतिपादित विषय का जो निचोड़ दिया है उससे भी व्याख्या की गरिमा का आभास मिल जाता है। एकान्त वादों की समीक्षा और पूर्वपक्षियों की आशंकाओं का समाधान इसमें जिस शालीनता एवं गम्भीरता से प्रस्तुत किया है वह अद्वितीय है । प्रायः उत्तरदाता आशंकाओं का उत्तर देते समय सन्तुलन खो देता है और पूर्वपक्षी को " पशु', जड ', 'अश्लील' जैसे मानसिक चोट पहुँचाने वाले अप्रिय शब्दों का प्रयोग भी कर जाता है। जैसा कि दर्शन-ग्रन्थों में उपलब्ध होता है । पर ' अष्टसहस्री' में आरम्भ से अन्त तक शालीनता दृष्टिगोचर होती है और कहीं भी असन्तुलन नहीं मिलता । और न उक्त प्रकार के कठोर शब्द । एक स्थल पर सर्व पदार्थों को 'मायोपम', 'स्वप्नोपम' मानने वाले सौगत को अकलङ्कदेव की तरह मात्र ' प्रमादी ' और ' प्रज्ञापराधी ' कहा है। इन दोनों शब्दों के प्रयोग में कितनी सौम्यता, सन्तुलन और सद्भावना निहित है, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है । इन सब बातों से ' अष्टसहस्री' की गरिमा निश्चय ही विदित हो जाती है ।

इस पर लघु समन्तभद्र ( १३ वीं शती) का एक ' अष्टसहस्री ' - विषम-पद- तात्पर्य टीका नामक टिप्पण और दूसरी श्वेताम्बर विद्वान् यशोविजय ( १७ वीं शती) की ' अष्टसहस्री - तात्पर्य विवरण ' संज्ञक

१ वही, पृ. २१३ । २ वही, पृ. २३१ ।

३

अष्टस., पृ. ११६ ।

Jain Education International

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org