________________

सिद्धमेन दिवाकरकृत वेदवादद्वात्रिशिका

३६३

सम्मत वद्ध और मुक्त दो अज के वर्णन जैसा ही है अथवा वैदिक रूपक अनुसार जीवात्मा और परमात्मा के वर्णन जैसा ही है । गीता में 'मयाध्यक्षण प्रकृति सूयते सचराचरम् ( ६-१० ) । इस पद्य में परमात्मारूप से कृष्ण को अध्यक्ष कह करके चराचर सृष्टि की जन्मदात्री रूप से स्त्रीलिंग प्रकृति का निर्देश है । स्त्री ही गर्भ धारण करती है और पुरुष तो केवल निमित्त है - इस व्यावहारिक अनुभव को साख्य-परम्परा के अनुसार यथावत् व्यक्त करने के लिए गीताकार ने स्त्रीलिंग प्रकृति का प्रसवकर्त्री रूप मे वर्णन किया है और श्वेताश्वतर ने इसी प्रकृति का स्त्रीलिंगी प्रजा --- बकरी रूप से वर्णन किया है (श्वे० प्र० ४ ) । पर सिद्धसेन तो चराचर गर्भ के वारक रूप से पुरुष श्रज का वर्णन करता है, यह प्रत्यक्ष विरोध है । इसका परिहार दो प्रकार से मभव है एक तो यह कि सिद्धसेन 'गर्भधत्ते' इस शब्द के द्वारा गर्भ को आधान करने वाले पुरुष का ही वर्णन करता है नही कि उसको धारण करने वाली स्त्री का । दूसरा सिद्धसेन का आगय कदाचित् इस विरोधाभामी वर्णन के द्वारा माख्यपरम्परा से भिन्न होकर यह सूचित करना हो कि साख्य प्रकृति को कर्ता और पुरुष को अकर्ता होने पर भी भोक्ता मानता है, परन्तु वस्तुत कर्ता और भोक्ता भिन्न-भिन्न नही होते हैं । इसलिए पुरुष को ही भोक्ता की तरह कर्ता मानना चाहिए चाहे वह कर्तृत्व में अन्य तत्त्व का सहकार ले । पुरुष मे सर्वया कर्तृत्व मानने वाली सास्य परम्परा के विरुद्ध न्याय-वैशेषिक, जैन आदि बहुत मी परम्पराएँ है । इतना ही नही परन्तु वेदान्त की प्रत्येक शाखा ब्रह्म का ही कर्तृत्व स्थापित करके साख्यसम्मत प्रकृति के तत्त्व को विलकुल गौण वना देती है । इसी भाव को सिद्धमेन कहना चाहते हो यह भी सभव है । क्योकि सिद्धसेन ने आगे पद्य में भी बहुत से स्थलो पर साख्य की प्राचीन प्रणालिकाओ से भिन्न रुप मे वर्णन किया है ।

अज शब्द का रूढ अर्थ है वकरा और यौगिक अर्थ है अजन्मा । ऐसा प्रतीत होता है कि अति प्राचीन समय मे वकरो के झुंड से अतिपरिचित और उनके बीच में रहने वाले ऋषि कवियो ने रूपकरूप से श्रज का प्रयोग किया होगा । पर धीरे-धीरे वह उपमेय देव, आत्मा, परमात्मा आदि में व्यवहृत होने लगा और तब उसका अर्थ अजन्मा ऐसा यौगिक किया गया, जो कि उपनिषदो और गीता आदि मे सर्वत्र 'अजो नित्य शाश्वतोऽय पुराण' ( गी० २-२० ) इत्यादि उक्ति मे दृष्टिगोचर होता है ।

प्रस्तुत पद्य का पूर्वार्ध पढते समय श्वेताश्वनर का 'नील पतङ्गो हरितो लोहिताक्ष ( ४-४ ) इत्यादि पाद का स्मरण होता है ।

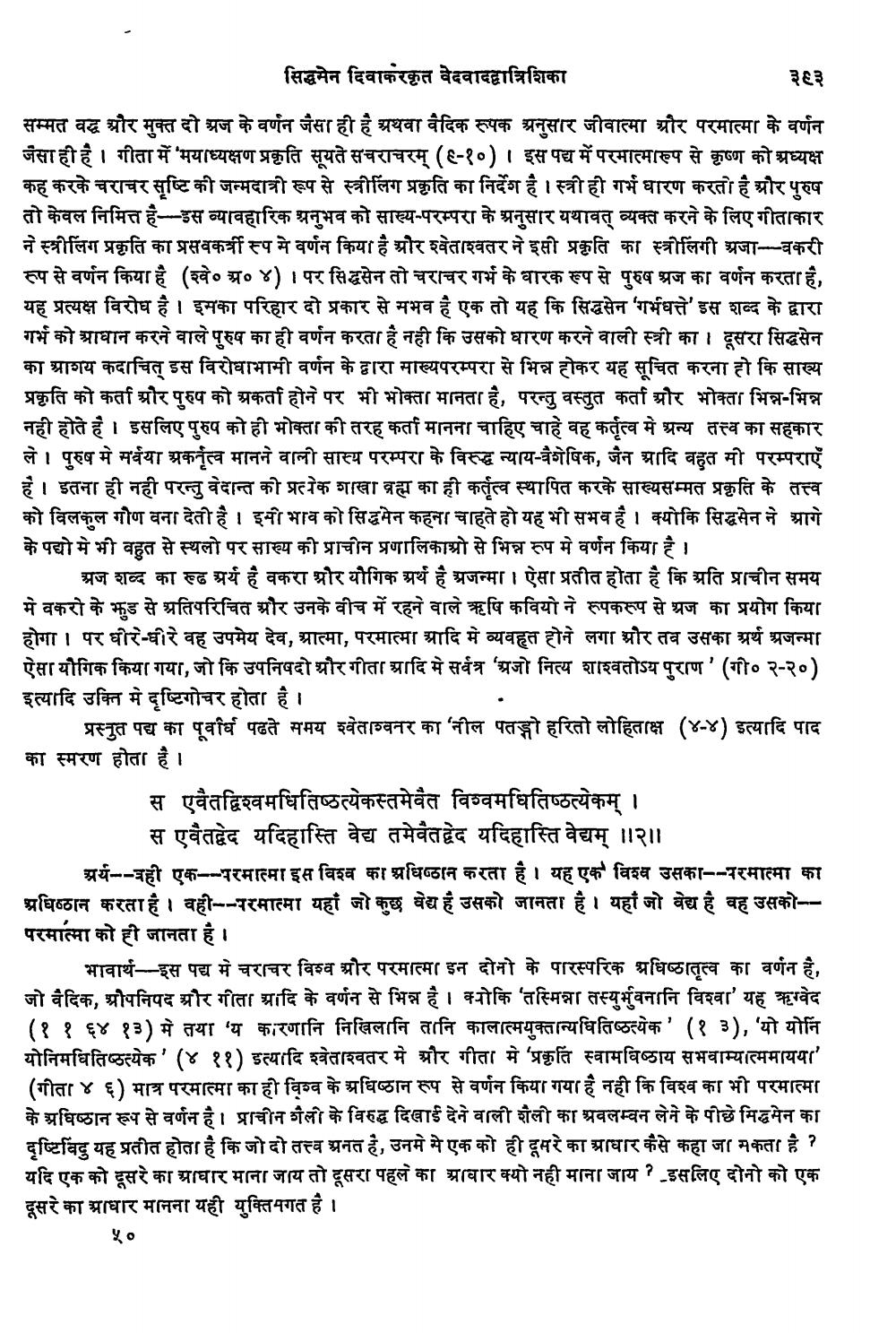

स एवैतद्विश्वमधितिष्ठत्येकस्तमेवैत विश्वमधितिष्ठत्येकम् ।

स एवैतद्वेद यदिहास्ति वेद्य तमेवैतद्वेद यदिहास्ति वेद्यम् ॥२॥

अर्थ --त्रही एक -- परमात्मा इस विश्व का अधिष्ठान करता है। यह एक विश्व उसका--नरमात्मा का अधिष्ठान करता है । वही -- परमात्मा यहाँ जो कुछ वेद्य है उसको जानता है । यहाँ जो वेद्य है वह उसको -- परमात्मा को ही जानता है ।

भावार्थ——इस पद्य में चराचर विश्व और परमात्मा इन दोनो के पारस्परिक अधिष्ठातृत्व का वर्णन है, जो वैदिक, श्रोपनिपद और गीता आदि के वर्णन से भिन्न | क्योकि 'तस्मिन्ना तस्युर्भुवनानि विश्वा' यह ऋग्वेद ( १ १ ६४ १३ ) मे तथा 'य कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यवितिष्ठत्येक ' (१३), 'यो योनि योनिमधितिष्ठत्येक ' ( ४ ११ ) इत्यादि श्वेताश्वतर मे और गीता मे 'प्रकृति स्वामविष्ठाय सभवाम्यात्ममायया ' ( गीता ४ ६) मात्र परमात्मा का ही विश्व के अधिष्ठान रूप से वर्णन किया गया है नही कि विश्व का भी परमात्मा के अधिष्ठान रूप से वर्णन है । प्राचीन शैली के विरुद्ध दिखाई देने वाली शैली का अवलम्वन लेने के पीछे मिद्धमेन का दृष्टिबिंदु यह प्रतीत होता है कि जो दो तत्त्व अनत है, उनमे से एक को ही दूसरे का आधार कैसे कहा जा मकता है ? यदि एक को दूसरे का आधार माना जाय तो दूसरा पहले का आधार क्यो नही माना जाय ? इसलिए दोनो को एक दूसरे का आधार मानना यही युक्तिमगत है ।

५०