________________

२९८

श्रीमद् राजचन्द्र ईश्वर जिसपर कृपा करता है उसे कलियुगमे उस पदार्थकी प्राप्ति होती है। महा विकट है। कल यहाँसे रवाना होकर ववाणियाकी ओर जाना सोचा है।

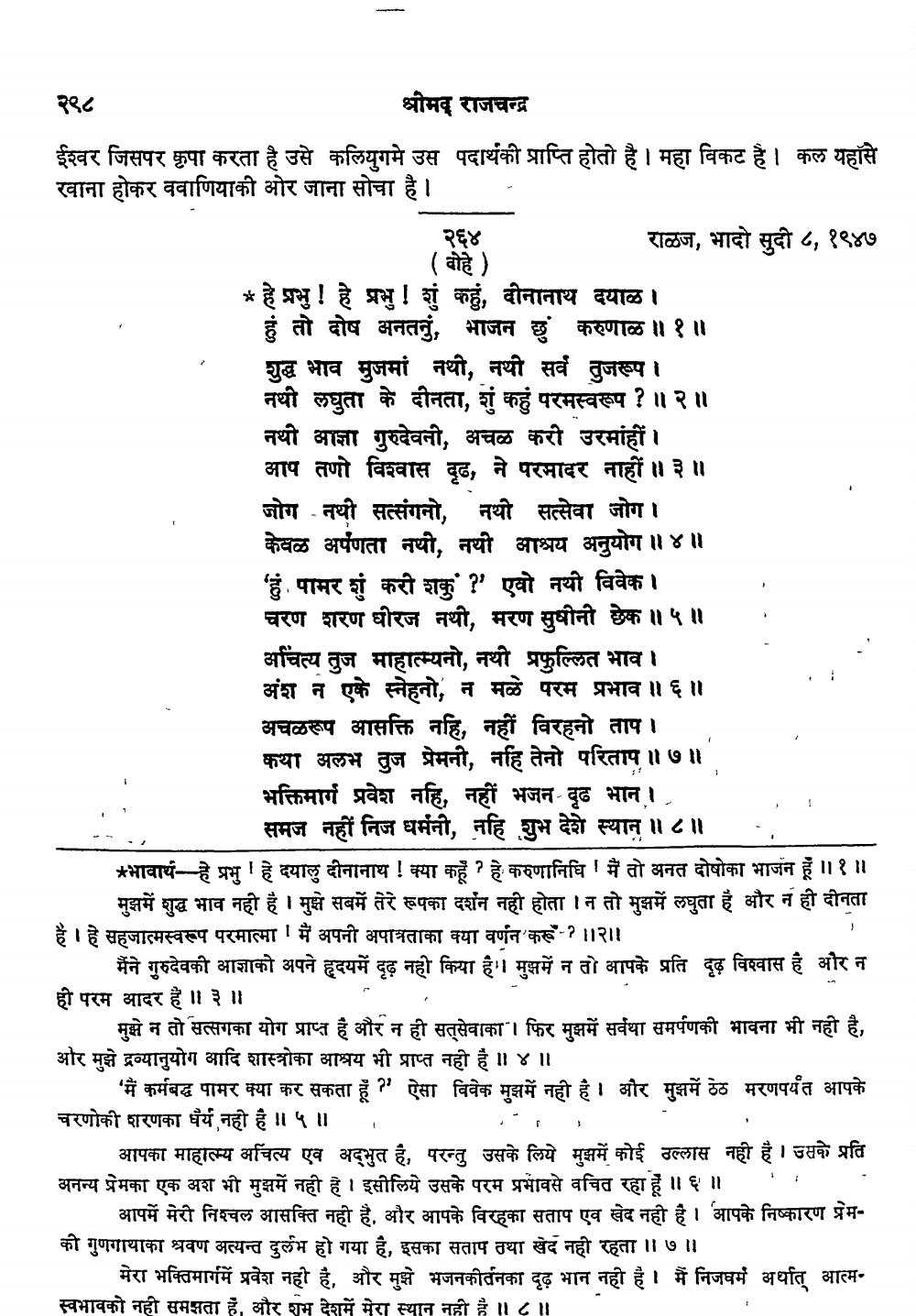

२६४

राळज, भादो सुदी ८, १९४७ (दोहे) * हे प्रभु! हे प्रभु! शुं कहुं, दीनानाथ दयाळ । हुं तो दोष अनतर्नु, भाजन छु करुणाळ ॥१॥ शुद्ध भाव मुजमां नथी, नथी सर्व तुजरूप । नथी लघुता के दीनता, शुं कहुं परमस्वरूप ? ॥२॥ नथी आज्ञा गुरुदेवनी, अचळ करी उरमांहीं। आप तणो विश्वास दृढ, ने परमादर नाहीं ॥३॥ जोग - नथी सत्संगनो, नथी सत्सेवा जोग । केवळ अर्पणता नथी, नथी आश्रय अनुयोग ॥४॥ 'हुँ पामर शुं करी शकु ?' एवो नयी विवेक । चरण शरण धीरज नथी, मरण सुधीनी छेक ॥५॥ अचित्य तुज माहात्म्यनो, नथी प्रफुल्लित भाव। अंश न एके स्नेहनो, न मळे परम प्रभाव ॥६॥ अचळरूप आसक्ति नहि, नहीं विरहनो ताप। कथा अलभ तुज प्रेमनी, नहि तेनो परिताप ॥७॥ भक्तिमार्ग प्रवेश नहि, नहीं भजन- दृढ भान।,

समज नहीं निज धर्मनी, नहि शुभ देशे स्थान ॥८॥ *भावार्य हे प्रभु । हे दयालु दीनानाथ ! क्या कहूँ ? हे करुणानिधि | मैं तो अनत दोषोका भाजन हूँ॥१॥

मुझमें शुद्ध भाव नही है । मुझे सबमें तेरे रूपका दर्शन नही होता । न तो मुझमें लघुता है और न ही दीनता है । हे सहजात्मस्वरूप परमात्मा । मैं अपनी अपात्रताका क्या वर्णन करूं ? ॥२॥

मैंने गुरुदेवकी आज्ञाको अपने हृदयमें दृढ़ नही किया है। मुझमें न तो आपके प्रति दृढ़ विश्वास है और न ही परम आदर है ॥ ३॥

मुझे न तो सत्सगका योग प्राप्त है और न ही सत्सेवाका । फिर मुझमें सर्वथा समर्पणकी भावना भी नही है, ओर मुझे द्रव्यानुयोग आदि शास्त्रोका आश्रय भी प्राप्त नही है ॥ ४ ॥

__ 'मैं कर्मबद्ध पामर क्या कर सकता हूँ?" ऐसा विवेक मुझमें नही है। और मुझमें ठेठ मरणपर्यंत आपके चरणोकी शरणका धैर्य नही है ॥ ५॥ ।

आपका माहात्म्य अचिंत्य एव अद्भुत है, परन्तु उसके लिये मुझमें कोई उल्लास नही है । उसके प्रति अनन्य प्रेमका एक अश भी मुझमें नही है । इसीलिये उसके परम प्रभावसे वचित रहा हूँ ॥ ६ ॥

आपमें मेरी निश्चल आसक्ति नहीं है, और आपके विरहका सताप एव खेद नही है। आपके निष्कारण प्रेमकी गुणगाथाका श्रवण अत्यन्त दुर्लभ हो गया है, इसका सताप तथा खेद नही रहता ॥ ७॥

मेरा भक्तिमार्गमें प्रवेश नही है, और मुझे भजनकीर्तनका दृढ़ भान नही है। मैं निजधर्म अर्थात् आत्मस्वभावको नही समझता है, और शम देशमें मेरा स्थान नही है ॥८॥