________________

कविता एवं इतर-साहित्य [ २०१

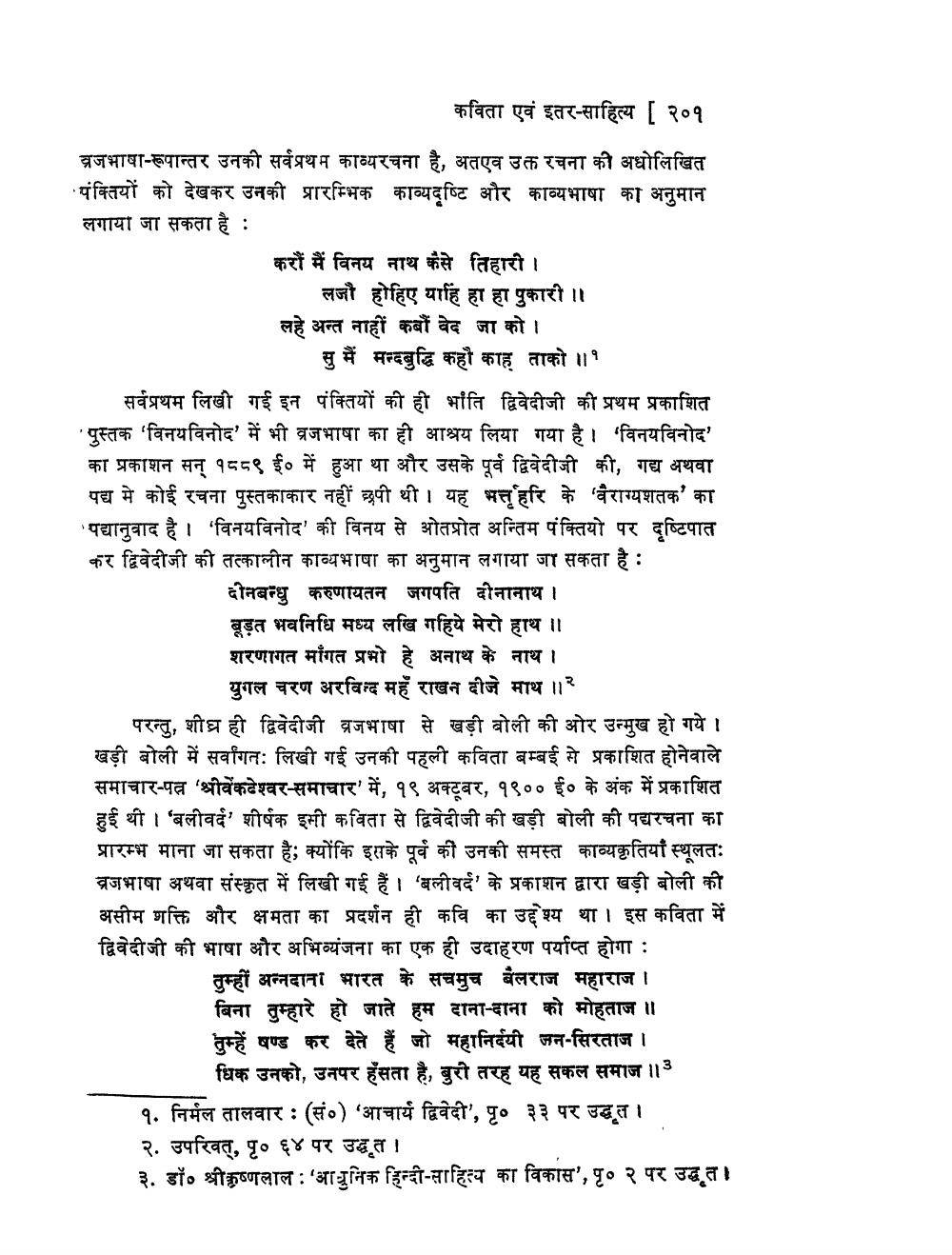

व्रजभाषा-रूपान्तर उनकी सर्वप्रथम काव्यरचना है, अतएव उक्त रचना की अधोलिखित पंक्तियों को देखकर उनकी प्रारम्भिक काव्यदृष्टि और काव्यभाषा का अनुमान लगाया जा सकता है :

करौं मैं विनय नाथ कैसे तिहारी।

लजी होहिए याहिं हा हा पुकारी ॥ लहे अन्त नाहीं कबौं वेद जा को।

सु मैं मन्दबुद्धि कहौ काह ताको ॥१ सर्वप्रथम लिखी गई इन पंक्तियों की ही भांति द्विवेदीजी की प्रथम प्रकाशित 'पुस्तक 'विनयविनोद' में भी व्रजभाषा का ही आश्रय लिया गया है। 'विनयविनोद'

का प्रकाशन सन् १८८९ ई० में हुआ था और उसके पूर्व द्विवेदीजी की, गद्य अथवा पद्य मे कोई रचना पुस्तकाकार नहीं छपी थी। यह भत्तहरि के 'वैराग्यशतक' का पद्यानुवाद है । 'विनयविनोद' की विनय से ओतप्रोत अन्तिम पंक्तियो पर दृष्टिपात कर द्विवेदीजी की तत्कालीन काव्यभाषा का अनुमान लगाया जा सकता है :

दीनबन्धु करुणायतन जगपति दीनानाथ । बूड़त भवनिधि मध्य लखि गहिये मेरो हाथ ।। शरणागत माँगत प्रभो हे अनाथ के नाथ ।

युगल चरण अरविन्द मह राखन दीजे माथ ॥२ परन्तु, शीघ्र ही द्विवेदीजी व्रजभाषा से खड़ी बोली की ओर उन्मुख हो गये। खड़ी बोली में सर्वांगतः लिखी गई उनकी पहली कविता बम्बई मे प्रकाशित होनेवाले समाचार-पत्र 'श्रीवेंकटेश्वर-समाचार' में, १९ अक्टूबर, १९०० ई० के अंक में प्रकाशित हई थी। 'बलीवर्द' शीर्षक इसी कविता से द्विवेदीजी की खड़ी बोली की पद्यरचना का प्रारम्भ माना जा सकता है; क्योंकि इसके पूर्व की उनकी समस्त काव्यकृतियां स्थूलतः व्रजभाषा अथवा संस्कृत में लिखी गई हैं। 'बलीवर्द' के प्रकाशन द्वारा खड़ी बोली की असीम शक्ति और क्षमता का प्रदर्शन ही कवि का उद्देश्य था। इस कविता में द्विवेदीजी की भाषा और अभिव्यंजना का एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा :

तुम्हीं अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज । बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना-दाना को मोहताज ॥ तुम्हें षण्ड कर देते हैं जो महानिर्दयी जन-सिरताज ।

धिक उनको, उनपर हँसता है, बुरी तरह यह सकल समाज ॥3 १. निर्मल तालवार : (सं०) आचार्य द्विवेदी', पृ० ३३ पर उद्धृत । २. उपरिवत्, पृ० ६४ पर उद्धत । ३. डॉ० श्रीकृष्णलाल : 'आधुनिक हिन्दी-साहित्य का विकास', पृ० २ पर उद्ध त ।