________________

परम शुद्ध परमात्म पद को प्राप्त कर लेता है।

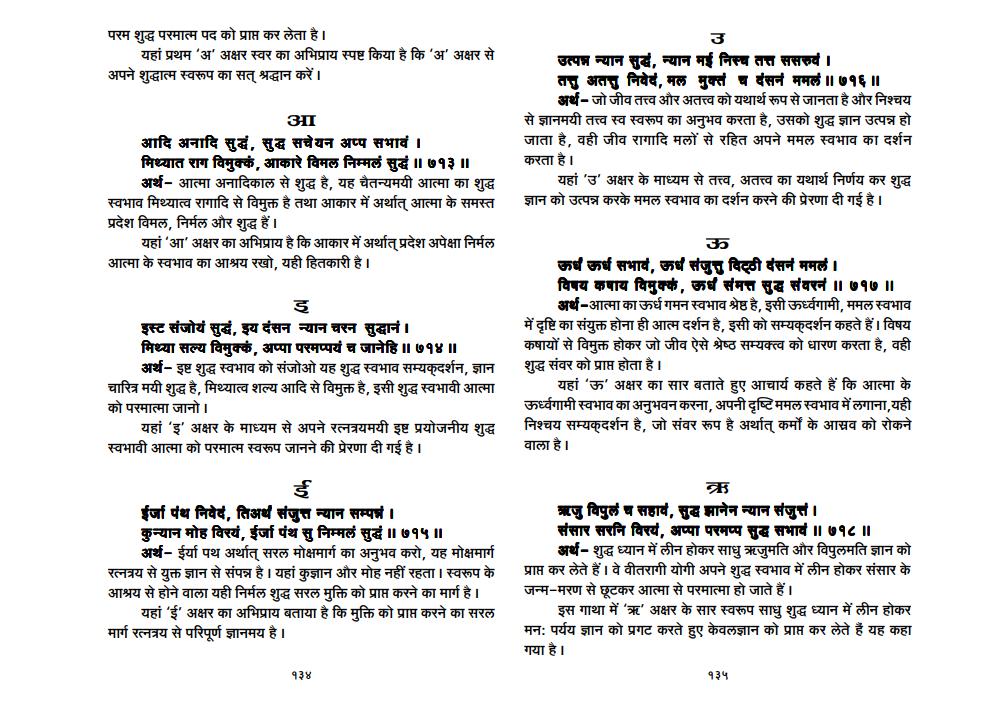

यहां प्रथम 'अ' अक्षर स्वर का अभिप्राय स्पष्ट किया है कि 'अ' अक्षर से अपने शुद्धात्म स्वरूप का सत् श्रद्धान करें।

आ

आदि अनादि सुद्धं, सुद्ध सचेयन अप्प सभावं । मिथ्यात राग विमुक्कं, आकारे विमल निम्मलं सुद्धं ॥ ७१३ ॥ अर्थ- आत्मा अनादिकाल से शुद्ध है, यह चैतन्यमयी आत्मा का शुद्ध स्वभाव मिथ्यात्व रागादि से विमुक्त है तथा आकार में अर्थात् आत्मा के समस्त प्रदेश विमल, निर्मल और शुद्ध हैं।

यहां 'आ' अक्षर का अभिप्राय है कि आकार में अर्थात् प्रदेश अपेक्षा निर्मल आत्मा के स्वभाव का आश्रय रखो, यही हितकारी है।

इ

इस्ट संजोयं सुद्धं, इय दंसन न्यान चरन सुद्धानं ।

मिथ्या सल्यविमुक्कं, अप्पा परमप्पयं च जानेहि ॥ ७१४ ॥ अर्थ- इष्ट शुद्ध स्वभाव को संजोओ यह शुद्ध स्वभाव सम्यक्दर्शन, ज्ञान चारित्र मयी शुद्ध है, मिथ्यात्व शल्य आदि से विमुक्त है, इसी शुद्ध स्वभावी आत्मा को परमात्मा जानो ।

यहां 'इ' अक्षर के माध्यम से अपने रत्नत्रयमयी इष्ट प्रयोजनीय शुद्ध स्वभावी आत्मा को परमात्म स्वरूप जानने की प्रेरणा दी गई है।

र्ड

संजुत्त न्यान सम्पन्नं । पंथ सु निम्मलं सुद्धं ॥ ७१५ ॥

अर्थ- ईर्या पथ अर्थात् सरल मोक्षमार्ग का अनुभव करो, यह मोक्षमार्ग रत्नत्रय से युक्त ज्ञान से संपन्न है। यहां कुज्ञान और मोह नहीं रहता। स्वरूप के आश्रय से होने वाला यही निर्मल शुद्ध सरल मुक्ति को प्राप्त करने का मार्ग है। यहां 'ई' अक्षर का अभिप्राय बताया है कि मुक्ति को प्राप्त करने का सरल मार्ग रत्नत्रय से परिपूर्ण ज्ञानमय है।

ईर्जा पंथ निवेदं, तिअर्थ कुन्यान मोह विश्यं, ईर्जा

१३४

उ

उत्पन्न न्यान सुद्ध, न्यान मई निस्च तत्त ससरुवं ।

तत्तु अतत्तु निवेदं मल मुक्तं च दंसनं ममलं ।। ७१६ ।। अर्थ- जो जीव तत्त्व और अतत्त्व को यथार्थ रूप से जानता है और निश्चय से ज्ञानमयी तत्त्व स्व स्वरूप का अनुभव करता है, उसको शुद्ध ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, वही जीव रागादि मलों से रहित अपने ममल स्वभाव का दर्शन करता है।

यहां 'उ' अक्षर के माध्यम से तत्त्व, अतत्त्व का यथार्थ निर्णय कर शुद्ध ज्ञान को उत्पन्न करके ममल स्वभाव का दर्शन करने की प्रेरणा दी गई है।

ऊ

ऊ ऊर्ध सभावं, ऊर्ध

संजुत्तु विट्ठी दंसनं ममलं ।

"

विषय कषाय विमुक्कं ऊर्ध संमत्त सुद्ध संवरनं ।। ७१७ ।। अर्थ- आत्मा का ऊर्ध गमन स्वभाव श्रेष्ठ है, इसी ऊर्ध्वगामी, ममल स्वभाव

में दृष्टि का संयुक्त होना ही आत्म दर्शन है, इसी को सम्यक्दर्शन कहते हैं। विषय कषायों से विमुक्त होकर जो जीव ऐसे श्रेष्ठ सम्यक्त्व को धारण करता है, वही शुद्ध संवर को प्राप्त होता है।

यहां 'ऊ' अक्षर का सार बताते हुए आचार्य कहते हैं कि आत्मा के ऊर्ध्वगामी स्वभाव का अनुभवन करना, अपनी दृष्टि ममल स्वभाव में लगाना, यही निश्चय सम्यक्दर्शन है, जो संवर रूप है अर्थात् कर्मों के आस्रव को रोकने वाला है।

ऋजु विपुलं च सहावं, सुद्ध झानेन न्यान संजुतं ।

संसार सरनि विश्यं, अप्पा परमप्प सुद्ध सभावं ।। ७१८ ।।

अर्थ- शुद्ध ध्यान में लीन होकर साधु ऋजुमति और विपुलमति ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। वे वीतरागी योगी अपने शुद्ध स्वभाव में लीन होकर संसार के जन्म मरण से छूटकर आत्मा से परमात्मा हो जाते हैं।

इस गाथा में 'ऋ' अक्षर के सार स्वरूप साधु शुद्ध ध्यान में लीन होकर मनः पर्यय ज्ञान को प्रगट करते हुए केवलज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं यह कहा गया है।

१३५