________________

४३०

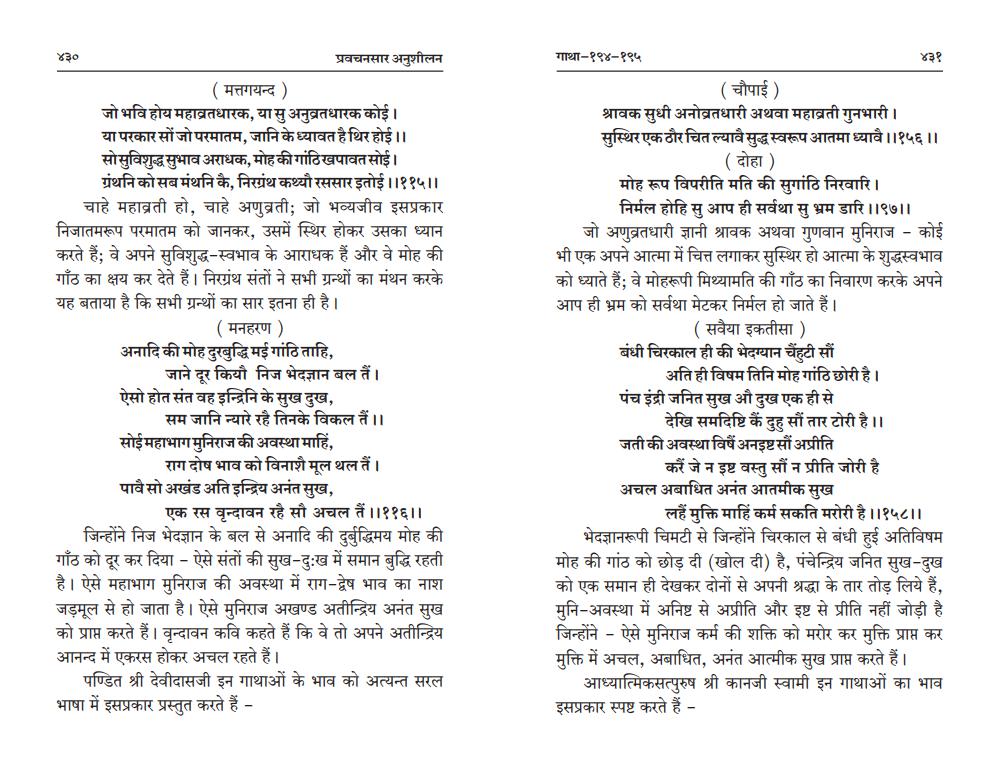

प्रवचनसार अनुशीलन

( मत्तगयन्द )

जो भवि होय महाव्रतधारक, या सु अनुव्रतधारक कोई । या परकार सों जो परमातम, जानि के ध्यावत है थिर होई ।। सो सुविशुद्ध सुभाव अराधक, मोह की गांठिखपावत सोई । ग्रंथनि को सब मंथनि कै, निरग्रंथ कथ्यौ रससार इतोई । । ११५ ।। चाहे महाव्रती हो, चाहे अणुव्रती; जो भव्यजीव इसप्रकार निजातमरूप परमातम को जानकर, उसमें स्थिर होकर उसका ध्यान करते हैं; वे अपने सुविशुद्ध-स्वभाव के आराधक हैं और वे मोह की गाँठ का क्षय कर देते हैं। निरग्रंथ संतों ने सभी ग्रन्थों का मंथन करके यह बताया है कि सभी ग्रन्थों का सार इतना ही है।

( मनहरण )

अनादि की मोह दुरबुद्धिमई गांठि ताहि,

जाने दूर कियौ निज भेदज्ञान बल तैं । ऐसो होत संत वह इन्द्रिनि के सुख दुख,

सम जानि न्यारे रहै तिनके विकल तैं ।। सोई महाभाग मुनिराज की अवस्था माहिं,

राग दोष भाव को विनाशै मूल थल तैं । पावै सो अखंड अति इन्द्रिय अनंत सुख,

एक रस वृन्दावन रहै सौ अचल तैं ।। ११६ ।। जिन्होंने निज भेदज्ञान के बल से अनादि की दुर्बुद्धिमय मोह की गाँठ को दूर कर दिया - ऐसे संतों की सुख-दुःख में समान बुद्धि रहती है। ऐसे महाभाग मुनिराज की अवस्था में राग-द्वेष भाव का नाश जड़मूल से हो जाता है। ऐसे मुनिराज अखण्ड अतीन्द्रिय अनंत सुख को प्राप्त करते हैं । वृन्दावन कवि कहते हैं कि वे तो अपने अतीन्द्रिय आनन्द में एकरस होकर अचल रहते हैं।

पण्डित श्री देवीदासजी इन गाथाओं के भाव को अत्यन्त सरल भाषा में इसप्रकार प्रस्तुत करते हैं -

गाथा - १९४-१९५

( चौपाई )

श्रावक सुधी अनोव्रतधारी अथवा महाव्रती गुनभारी ।

सुस्थिर एक ठौर चितल्यावै सुद्ध स्वरूप आतमा ध्यावै ।। १५६ ।।

(दोहा)

मोह रूप विपरीति मति की सुगांठि निरवारि ।

निर्मल होहि सु आप ही सर्वथा सु भ्रम डारि ।। ९७ ।।

जो अणुव्रतधारी ज्ञानी श्रावक अथवा गुणवान मुनिराज - कोई भी एक अपने आत्मा में चित्त लगाकर सुस्थिर हो आत्मा के शुद्धस्वभाव को ध्याते हैं; वे मोहरूपी मिथ्यामति की गाँठ का निवारण करके अपने आप ही भ्रम को सर्वथा मेटकर निर्मल हो जाते हैं।

-

४३१

( सवैया इकतीसा )

बंधी चिरकाल ही की भेदग्यान चैहटी सौं

अति ही विषम तिनि मोह गांठि छोरी है । पंच इंद्री जनित सुख और दुख एक ही से

देखि समदिष्टि कैं दुहु सौं तार टोरी है ।। जती की अवस्था विषै अनइष्ट सौ अप्रीति

करैं जे न इष्ट वस्तु सौं न प्रीति जोरी है। अचल अबाधित अनंत आतमीक सुख

हैं मुक्ति माहिं कर्म सकति मरोरी है ।। १५८ ।। भेदज्ञानरूपी चिमटी से जिन्होंने चिरकाल से बंधी हुई अतिविषम मोह की गांठ को छोड़ दी (खोल दी) है, पंचेन्द्रिय जनित सुख-दुख को एक समान देखकर दोनों से अपनी श्रद्धा के तार तोड़ लिये हैं, मुनि-अवस्था में अनिष्ट से अप्रीति और इष्ट से प्रीति नहीं जोड़ी है। जिन्होंने ऐसे मुनिराज कर्म की शक्ति को मरोर कर मुक्ति प्राप्त कर मुक्ति में अचल, अबाधित, अनंत आत्मीक सुख प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी इन गाथाओं का भाव इसप्रकार स्पष्ट करते हैं -