________________

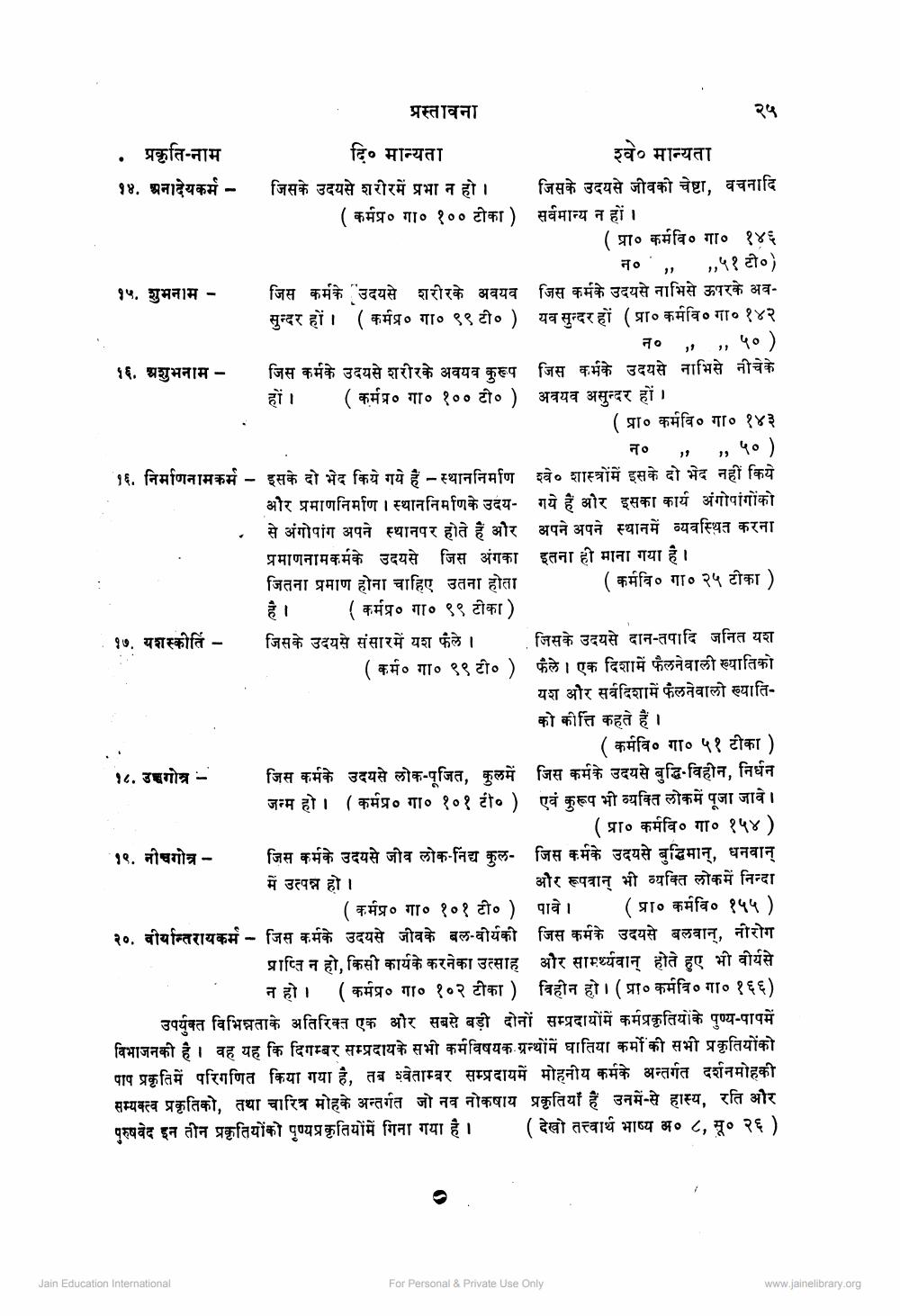

प्रकृति- नाम

१४. अनादेयकर्म -

१५. शुभनाम

१६. अशुभनाम -

१६. निर्माणनामकर्म

१७. यशस्कीर्ति

१८. उच्चगोत्र -

१९. नीचगोत्र -

२०. वीर्यान्तरायकर्म

-

Jain Education International

-

प्रस्तावना

दि० मान्यता

जिसके उदयसे शरीर में प्रभा न हो ।

( कर्मप्र० गा० १०० टीका ) सर्वमान्य न हों ।

जिस कर्मके उदयसे शरीरके अवयव सुन्दर हों । कर्मप्र० गा० ९९ टी० )

L

जिस कर्म के उदयसे शरीर के अवयव कुरूप हों । ( कर्मप्र० गा० १०० टी० )

इसके दो भेद किये गये हैं- स्थाननिर्माण और प्रमाणनिर्माण । स्थाननिर्माणके उदयसे अंगोपांग अपने स्थानपर होते हैं और प्रमाणनामकर्मके उदयसे जिस अंगका जितना प्रमाण होना चाहिए उतना होता है । ( कर्मप्र० गा० ९९ टीका ) जिसके उदय से संसार में यश फैले ।

श्वे० मान्यता

जिसके उदयसे जीवको चेष्टा,

जिसके उदयसे दान तपादि जनित यश

कर्म० गा० ९९ टी० ) फैले । एक दिशा में फैलनेवाली ख्यातिको यश और सर्वदिशा में फैलनेवाली ख्यातिको कीर्ति कहते हैं ।

( कर्मवि० गा० ५१ टीका ) जिस कर्मके उदयसे बुद्धि-विहीन, निर्धन एवं कुरूप भी व्यक्ति लोक में पूजा जावे । ( प्रा० कर्मवि० गा० १५४ ) जिस कर्मके उदयसे जीव लोक-निंद्य कुल- जिस कर्मके उदयसे बुद्धिमान्, धनवान् में उत्पन्न हो । और रूपवान् भी व्यक्ति लोक में निन्दा पावे । ( प्रा० कर्मवि० १५५ ) जिस कर्मके उदयसे बलवान्, नीरोग और सामर्थ्यवान् होते हुए भी वीर्य से विहीन हो । ( प्रा० कर्मवि० गा० १६६ ) सम्प्रदायोंमें कर्मप्रकृतियों के पुण्य-पापमें

( कर्मप्र० गा० १०१ टी० ) जिस कर्मके उदयसे जीवके बल-वीर्यकी प्राप्ति न हो, किसी कार्यके करनेका उत्साह न हो । ( कर्मप्र० गा० १०२ टीका ) उपर्युक्त विभिन्नता के अतिरिक्त एक और सबसे बड़ी दोनों विभाजन की है । वह यह कि दिगम्बर सम्प्रदाय के सभी कर्मविषयक ग्रन्थों में घातिया कर्मों की सभी प्रकृतियों को पाप प्रकृति में परिगणित किया गया है, तत्र श्वेताम्बर सम्प्रदाय में मोहनीय कर्मके अन्तर्गत दर्शनमोहकी सम्यक्त्व प्रकृतिको, तथा चारित्र मोहके अन्तर्गत जो नव नोकषाय प्रकृतियाँ हैं उनमें से हास्य, रति और पुरुषवेद इन तीन प्रकृतियोंको पुण्यप्रकृतियोंमें गिना गया है । ( देखो तत्त्वार्थ भाष्य अ० ८, सू० २६ )

जिस कर्मके उदयसे लोक- पूजित, कुल में जन्म हो । ( कर्मप्र० गा० १०१ टी०)

२५

वचनादि

न०

"

( प्रा० कर्मवि० गा० १४६ ,,५१ टी०) जिस कर्मके उदयसे नाभिसे ऊपरके अवयव सुन्दर हों ( प्रा० कर्मवि० गा० १४२ ५० ) जिस कर्मके उदयसे नाभिसे नीचे के अवयव असुन्दर हों ।

न०

"

17

35

( प्रा० कर्मवि० गा० १४३ न० ५० ) श्वे० शास्त्रों में इसके दो भेद नहीं किये गये हैं और इसका कार्य अंगोपांगों को अपने अपने स्थानमें व्यवस्थित करना इतना ही माना गया है ।

( कर्मवि० गा० २५ टीका )

For Personal & Private Use Only

"1

www.jainelibrary.org