________________

पाणिनीय-अष्टाध्यायी- प्रवचनम्

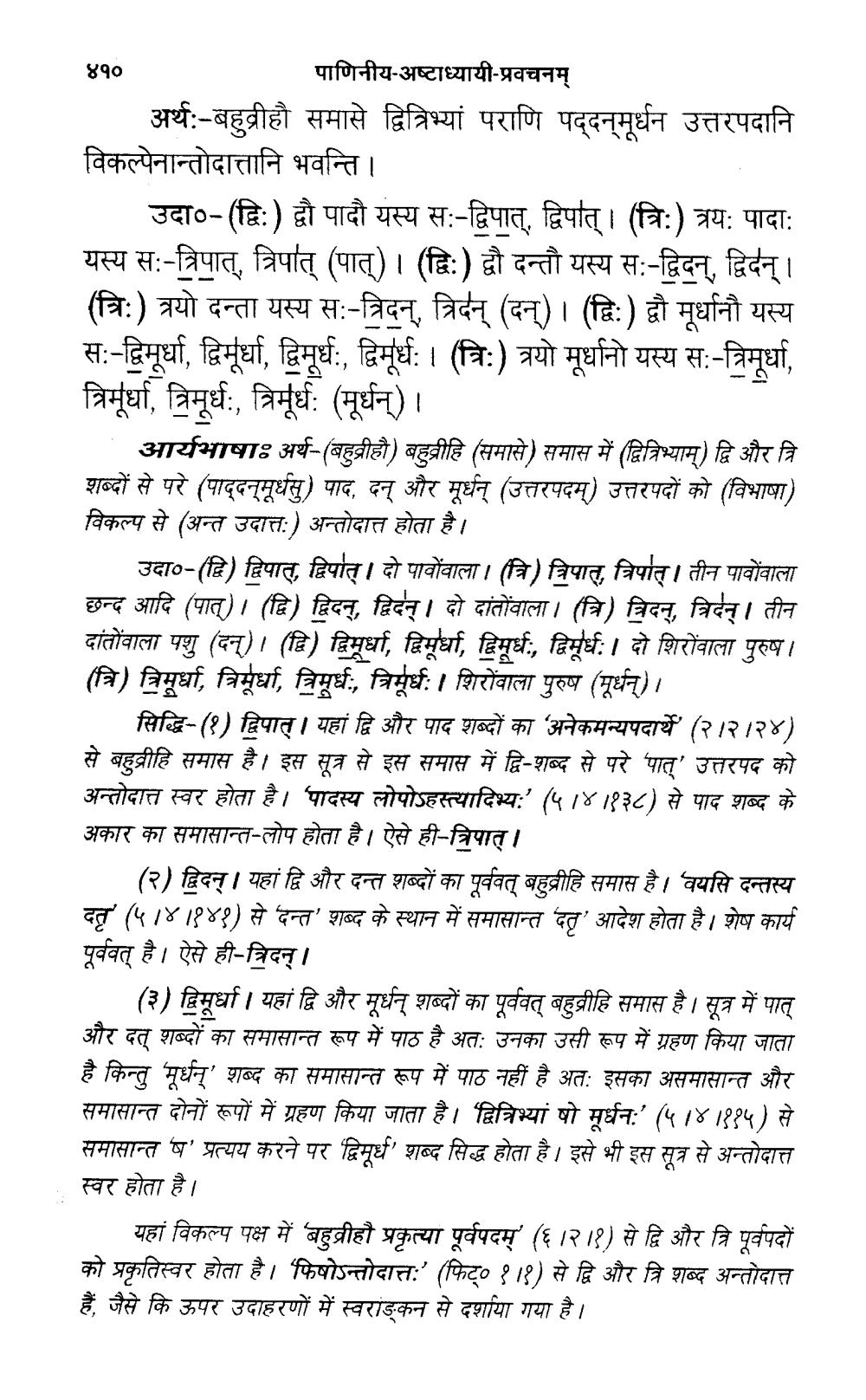

अर्थ:- बहुव्रीहौ समासे द्वित्रिभ्यां पराणि पद्दन्मूर्धन उत्तरपदानि विकल्पेनान्तोदात्तानि भवन्ति ।

४१०

उदा०-(द्वि:) द्वौ पादौ यस्य सः - द्वि॒पा॒त् द्विपा॑त् । (त्रिः ) त्रयः पादा: यस्य स:-त्रि॒पा॒ात्, त्रिपा॑त् (पात्) । (द्वि:) द्वौ दन्तौ यस्य स:-द्वद॒न्, द्विद॑न् । (त्रिः) त्रयो दन्ता यस्य स: - त्रि॒द॒न्, त्रिद॑न् (न्) । (द्वि:) द्वौ मूर्धानौ यस्य सः-द्वि॒मू॒र्धा, द्विमू॒र्धा, द्वि॒मू॒र्ध, द्विर्मूर्धः । (त्रिः) त्रयो मूर्धानो यस्य स:-त्रिमूर्धा, त्रिमू॒र्धा, त्रि॒मू॒र्धः, त्रिमू॒र्धः (मूर्धन्) ।

आर्यभाषा: अर्थ- (बहुव्रीहौ) बहुव्रीहि (समासे) समास में (द्वित्रिभ्याम्) द्वि और त्रि शब्दों से परे (पाद्दन्मूर्धसु) पाद, दन् और मूर्धन् ( उत्तरपदम् ) उत्तरपदों को (विभाषा) विकल्प से ( अन्त उदात्त: ) अन्तोदात्त होता है।

उदा०

- (द्वि) द्विपात्, द्विपा॑त् । दो पावोंवाला । (त्रि) त्रिपात्, त्रिपत् । तीन पावोंवाला छन्द आदि (पात्)। (द्वि) द्विदन्, द्विद॑न् । दो दांतोंवाला । (त्रि) त्रि॒दन्, त्रिद॑न् । तीन दांतोंवाला पशु (दन्)। (द्वि) द्विमूर्धा, द्विर्मूर्धा, द्विमूर्ध., द्विमूर्धः | दो शिरोंवाला पुरुष । (त्रि ) त्रिमू॒र्धा, त्रिर्मूर्धा, त्रिमूर्धः, त्रिमूर्धः । शिरोंवाला पुरुष (मूर्धन् ) ।

सिद्धि- (१) द्वपात्। यहां द्वि और पाद शब्दों का 'अनेकमन्यपदार्थे' (२ 1२ /२४) से बहुव्रीहि समास है । इस सूत्र से इस समास में द्वि-शब्द से परे 'पात्' उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर होता है। 'पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः' (५/४ । १३८) से पाद शब्द के अकार का समासान्त-लोप होता है। ऐसे ही - त्रिपात् ।

(२) द्विदन् । यहां द्वि और दन्त शब्दों का पूर्ववत् बहुव्रीहि समास है । 'वयसि दन्तस्य दतृ' (५।४।१४१) से 'दन्त' शब्द के स्थान में समासान्त 'दतृ ' आदेश होता है। शेष कार्य पूर्ववत् है। ऐसे ही त्रिदन् ।

पात्

(३) द्वि॒मू॒र्धा। यहां द्वि और मूर्धन् शब्दों का पूर्ववत् बहुव्रीहि समास है। सूत्र में और दत् शब्दों का समासान्त रूप में पाठ है अत: उनका उसी रूप में ग्रहण किया जाता है किन्तु 'मूर्धन्' शब्द का समासान्त रूप में पाठ नहीं है अतः इसका असमासान्त और समासान्त दोनों रूपों में ग्रहण किया जाता है । द्वित्रिभ्यां षो मूर्धन : ' (५/४ 1११५) से समासान्त 'ष' प्रत्यय करने पर 'द्विमूर्ध' शब्द सिद्ध होता है। इसे भी इस सूत्र से अन्तोदात्त स्वर होता है ।

यहां विकल्प पक्ष में 'बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् ( ६ 1२1१ ) से द्वि और त्रि पूर्वपदों को प्रकृतिस्वर होता है। 'फिषोऽन्तोदात्तः' (फिट्० १1१ ) से द्वि और त्रि शब्द अन्तोदात्त हैं, जैसे कि ऊपर उदाहरणों में स्वरांङ्कन से दर्शाया गया है।