________________

शाक्टायन

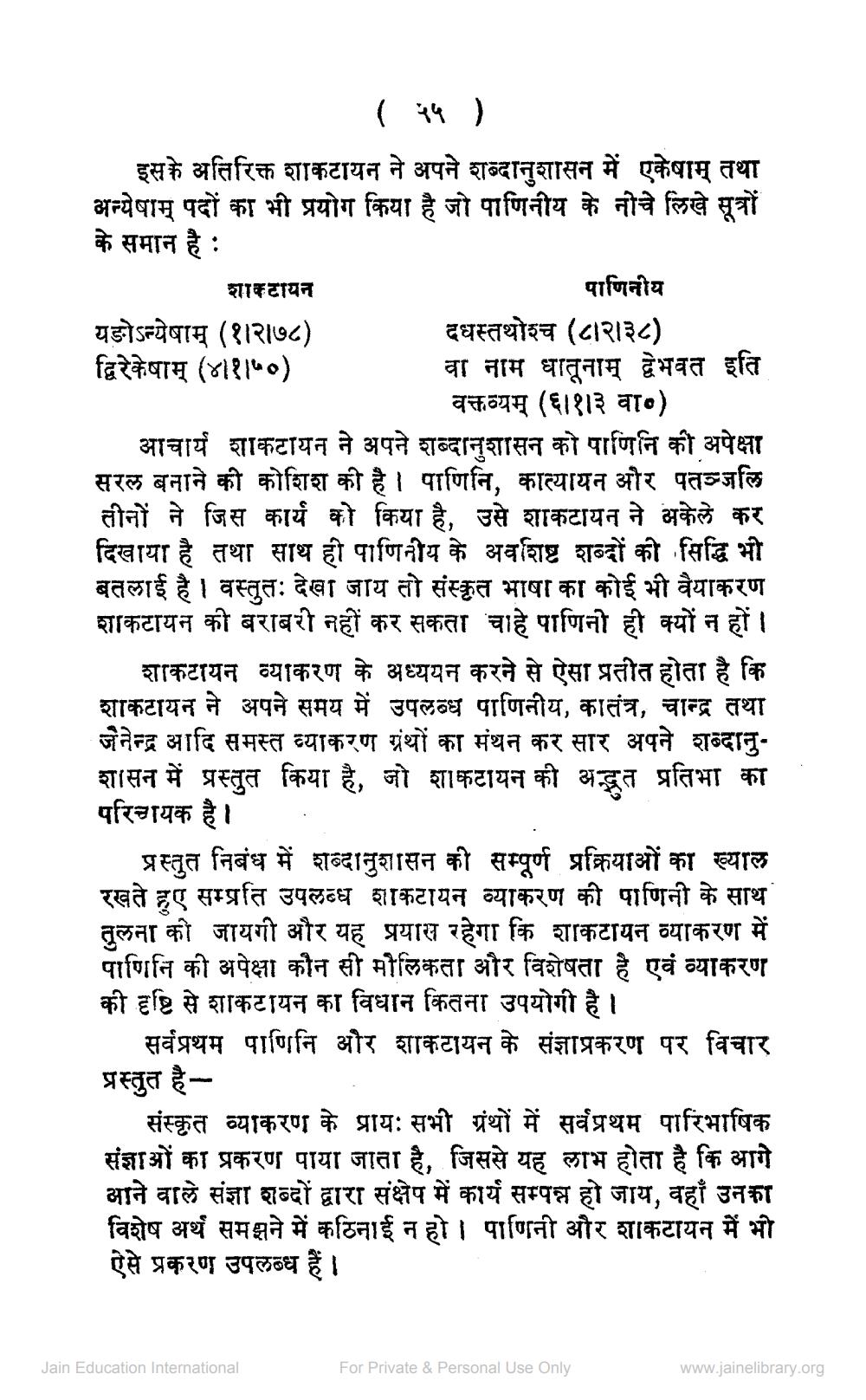

( ५५ ) इसके अतिरिक्त शाकटायन ने अपने शब्दानुशासन में एकेषाम् तथा अन्येषाम् पदों का भी प्रयोग किया है जो पाणिनीय के नीचे लिखे सूत्रों के समान है :

पाणिनीय यङोऽन्येषाम् (१।२।७८) दधस्तथोश्च (८॥२॥३८) द्विरेकेषाम् (४१११५०)

वा नाम धातूनाम् द्वेभवत इति

वक्तव्यम् (६।१।३ वा०) आचार्य शाकटायन ने अपने शब्दानुशासन को पाणिनि की अपेक्षा सरल बनाने की कोशिश की है। पाणिनि, कात्यायन और पतञ्जलि तीनों ने जिस कार्य को किया है, उसे शाकटायन ने अकेले कर दिखाया है तथा साथ ही पाणिनीय के अवशिष्ट शब्दों की सिद्धि भी बतलाई है। वस्तुतः देखा जाय तो संस्कृत भाषा का कोई भी वैयाकरण शाकटायन की बराबरी नहीं कर सकता चाहे पाणिनी ही क्यों न हों।

शाकटायन व्याकरण के अध्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि शाकटायन ने अपने समय में उपलब्ध पाणिनीय, कातंत्र, चान्द्र तथा जैनेन्द्र आदि समस्त व्याकरण ग्रंथों का मंथन कर सार अपने शब्दानुशासन में प्रस्तुत किया है, जो शाकटायन की अद्भुत प्रतिभा का परिचायक है।

प्रस्तुत निबंध में शब्दानुशासन की सम्पूर्ण प्रक्रियाओं का ख्याल रखते हुए सम्प्रति उपलब्ध शाकटायन व्याकरण की पाणिनी के साथ तुलना की जायगी और यह प्रयास रहेगा कि शाकटायन व्याकरण में पाणिनि की अपेक्षा कौन सी मौलिकता और विशेषता है एवं व्याकरण की दृष्टि से शाकटायन का विधान कितना उपयोगी है।

सर्वप्रथम पाणिनि और शाकटायन के संज्ञाप्रकरण पर विचार प्रस्तुत है

संस्कृत व्याकरण के प्रायः सभी ग्रंथों में सर्वप्रथम पारिभाषिक संज्ञाओं का प्रकरण पाया जाता है, जिससे यह लाभ होता है कि आगे आने वाले संज्ञा शब्दों द्वारा संक्षेप में कार्य सम्पन्न हो जाय, वहाँ उनका विशेष अर्थ समझने में कठिनाई न हो। पाणिनी और शाकटायन में भी ऐसे प्रकरण उपलब्ध हैं।

Jain Education International

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org