________________

आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, प्रत्युत विपरीत आचरण करते हैं, वे कुशिष्य गर्दभ के समान कहे जाते हैं। अत: गर्दभ के समान आचरण करने वाले इन अविनीत शिष्यों से तंग आकर गर्गाचार्य कहते हैं कि इन शिष्यों को समझाने की अपेक्षा तो इनको त्याग कर दृढ़ता-पूर्वक तपश्चर्या में प्रवृत्त होना ही अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि यह मार्ग आत्म-कल्याण के अधिक समीप है। ____ अस्तु, उन कुशिष्यों का त्याग करके गर्गऋषि किस प्रकार पृथ्वी पर विचरने लगे, अब उसका वर्णन करते हैं -

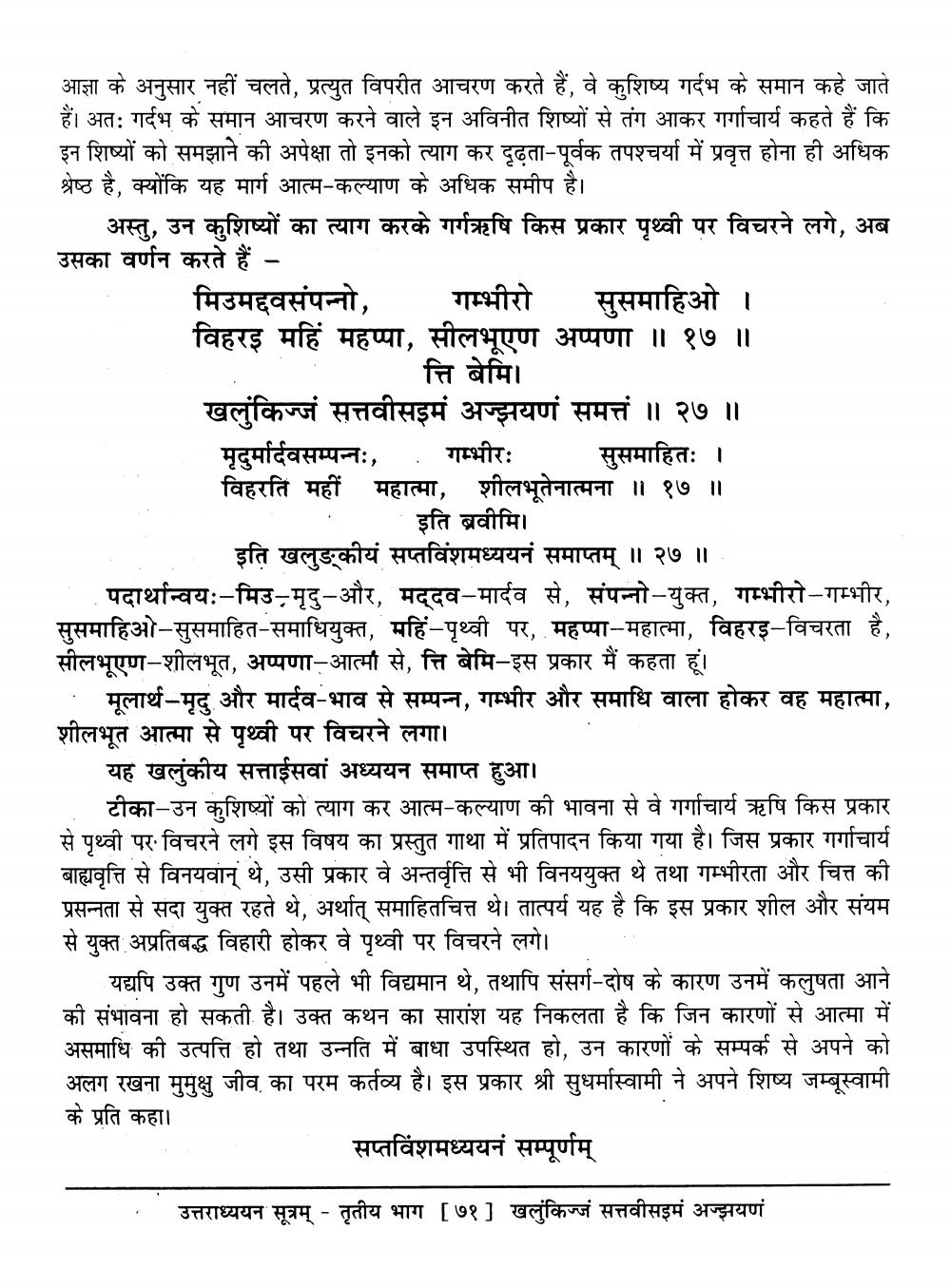

मिउमद्दवसंपन्नो, गम्भीरो सुसमाहिओ । विहरइ महिं महप्पा, सीलभूएण अप्पणा ॥ १७ ॥

त्ति बेमि। खलुंकिज्जं सत्तवीसइमं अज्झयणं समत्तं ॥ २७ ॥ मदर्मार्दवसम्पन्नः, . गम्भीरः सुसमाहितः । विहरति महीं महात्मा, शीलभूतेनात्मना ॥ १७ ॥

इति ब्रवीमि। इति खलुकीयं सप्तविंशमध्ययनं समाप्तम् ॥ २७ ॥ पदार्थान्वयः-मिउ-मृदु-और, मद्दव-मार्दव से, संपन्नो-युक्त, गम्भीरो-गम्भीर, सुसमाहिओ-सुसमाहित-समाधियुक्त, महिं-पृथ्वी पर, महप्पा-महात्मा, विहरइ-विचरता है, सीलभूएण-शीलभूत, अप्पणा-आत्मा से, त्ति बेमि-इस प्रकार मैं कहता हूं।

. मूलार्थ-मृदु और मार्दव-भाव से सम्पन्न, गम्भीर और समाधि वाला होकर वह महात्मा, शीलभूत आत्मा से पृथ्वी पर विचरने लगा।

यह खलुंकीय सत्ताईसवां अध्ययन समाप्त हुआ।

टीका-उन कुशिष्यों को त्याग कर आत्म-कल्याण की भावना से वे गर्गाचार्य ऋषि किस प्रकार से पृथ्वी पर विचरने लगे इस विषय का प्रस्तुत गाथा में प्रतिपादन किया गया है। जिस प्रकार गर्गाचार्य बाह्यवृत्ति से विनयवान् थे, उसी प्रकार वे अन्तर्वृत्ति से भी विनययुक्त थे तथा गम्भीरता और चित्त की प्रसन्नता से सदा युक्त रहते थे, अर्थात् समाहितचित्त थे। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार शील और संयम से युक्त अप्रतिबद्ध विहारी होकर वे पृथ्वी पर विचरने लगे। ___यद्यपि उक्त गुण उनमें पहले भी विद्यमान थे, तथापि संसर्ग-दोष के कारण उनमें कलुषता आने की संभावना हो सकती है। उक्त कथन का सारांश यह निकलता है कि जिन कारणों से आत्मा में असमाधि की उत्पत्ति हो तथा उन्नति में बाधा उपस्थित हो, उन कारणों के सम्पर्क से अपने को अलग रखना मुमुक्षु जीव का परम कर्तव्य है। इस प्रकार श्री सुधर्मास्वामी ने अपने शिष्य जम्बूस्वामी के प्रति कहा।

सप्तविंशमध्ययनं सम्पूर्णम्

उत्तराध्ययन सूत्रम् - तृतीय भाग [७१] खलुंकिज्जं सत्तवीसइमं अज्झयणं