________________

टीका-स्वाध्याय-तप के पांच भेद हैं जिनका ऊपर निदर्शन किया गया है। शास्त्र के पढ़ने को वाचना कहते हैं। उसमें किसी प्रकार की शंका उत्पन्न होने पर उसके विषय में प्रश्नोत्तर करना, प्रच्छना है। पढ़ा हुआ भूल न जाए तदर्थ उसकी बार-बार आवृत्ति करना परिवर्तना है। पढ़े हुए पाठ के अर्थों का गम्भीरता-पूर्वक मनन और चिन्तन करना अनुप्रेक्षा है। स्वकृत कर्मों की निर्जरा के निमित्त तथा संसार में रहने वाले भव्य जीवों को धर्म का लाभ हो इस आशय से धर्म का उपदेश देना धर्मकथा है। इस तप का विशेष वर्णन गत २९वें अध्ययन में किया जा चुका है। अब ध्यान के विषय में कहते हैं -

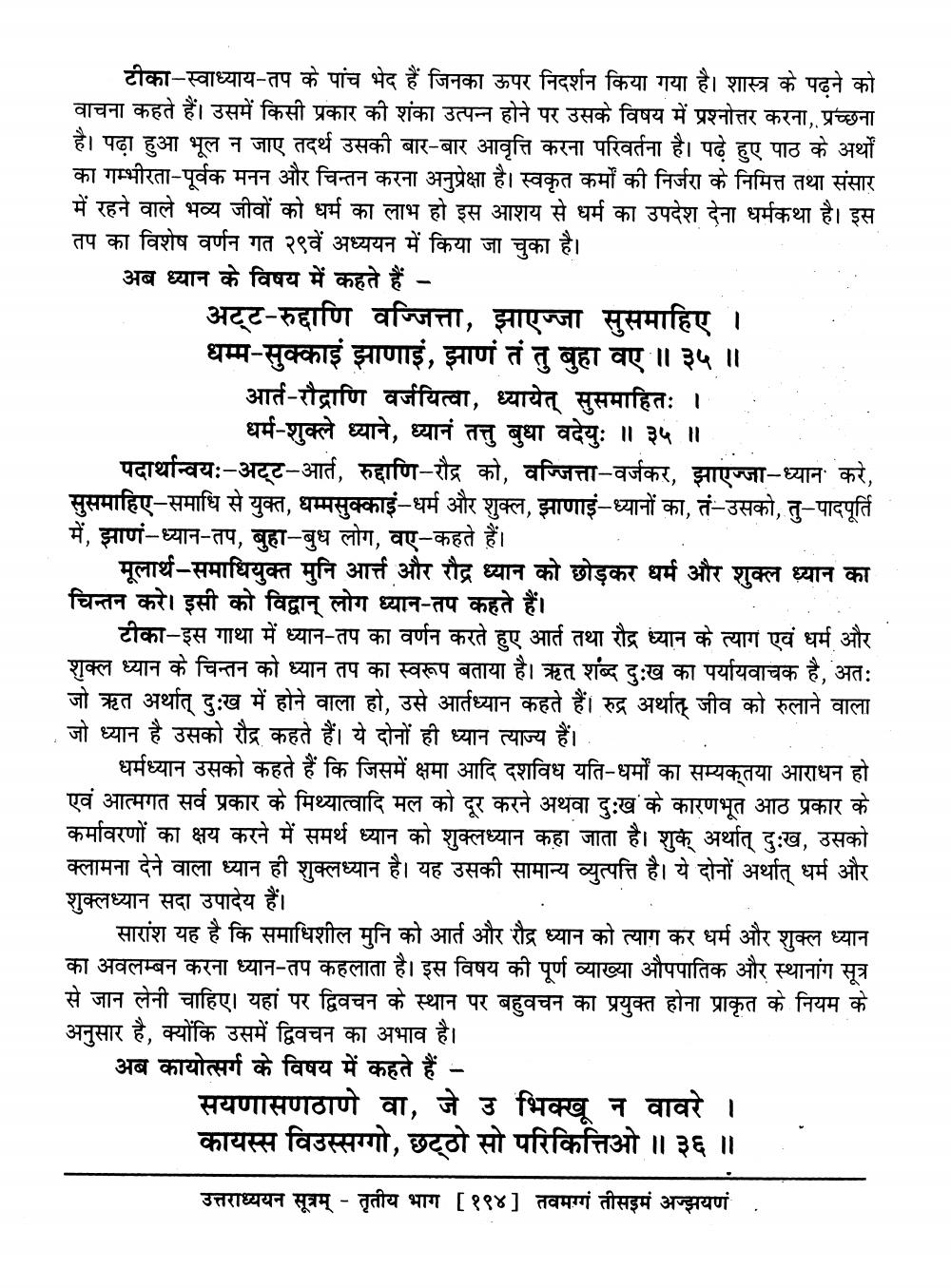

अट्ट-रुद्दाणि वज्जित्ता, झाएज्जा सुसमाहिए । धम्म-सुक्काई झाणाई, झाणं तं तु बुहा वए ॥ ३५ ॥

आर्त-रौद्राणि वर्जयित्वा, ध्यायेत् सुसमाहितः ।

धर्म-शुक्ले ध्याने, ध्यानं तत्तु बुधा वदेयुः ॥ ३५ ॥ पदार्थान्वयः-अट्ट-आर्त, रुदाणि-रौद्र को, वज्जित्ता-वर्जकर, झाएज्जा-ध्यान करे, सुसमाहिए-समाधि से युक्त, धम्मसुक्काइं-धर्म और शुक्ल, झाणाइं-ध्यानों का, तं-उसको, तु-पादपूर्ति में, झाणं-ध्यान-तप, बुहा-बुध लोग, वए-कहते हैं।

मूलार्थ-समाधियुक्त मुनि आर्त और रौद्र ध्यान को छोड़कर धर्म और शुक्ल ध्यान का चिन्तन करे। इसी को विद्वान् लोग ध्यान-तप कहते हैं।

टीका-इस गाथा में ध्यान-तप का वर्णन करते हुए आर्त तथा रौद्र ध्यान के त्याग एवं धर्म और शुक्ल ध्यान के चिन्तन को ध्यान तप का स्वरूप बताया है। ऋत शब्द दु:ख का पर्यायवाचक है, अत: जो ऋत अर्थात् दुःख में होने वाला हो, उसे आर्तध्यान कहते हैं। रुद्र अर्थात् जीव को रुलाने वाला जो ध्यान है उसको रौद्र कहते हैं। ये दोनों ही ध्यान त्याज्य हैं।

धर्मध्यान उसको कहते हैं कि जिसमें क्षमा आदि दशविध यति-धर्मों का सम्यक्तया आराधन हो एवं आत्मगत सर्व प्रकार के मिथ्यात्वादि मल को दूर करने अथवा दुःख के कारणभूत आठ प्रकार के कर्मावरणों का क्षय करने में समर्थ ध्यान को शुक्लध्यान कहा जाता है। शुक् अर्थात् दुःख, उसको क्लामना देने वाला ध्यान ही शुक्लध्यान है। यह उसकी सामान्य व्युत्पत्ति है। ये दोनों अर्थात् धर्म और शुक्लध्यान सदा उपादेय हैं।

सारांश यह है कि समाधिशील मुनि को आर्त और रौद्र ध्यान को त्याग कर धर्म और शुक्ल ध्यान का अवलम्बन करना ध्यान-तप कहलाता है। इस विषय की पूर्ण व्याख्या औपपातिक और स्थानांग सूत्र से जान लेनी चाहिए। यहां पर द्विवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयुक्त होना प्राकृत के नियम के अनुसार है, क्योंकि उसमें द्विवचन का अभाव है। अब कायोत्सर्ग के विषय में कहते हैं -

सयणासणठाणे वा, जे उ भिक्खू न वावरे । कायस्स विउस्सग्गो, छट्ठो सो परिकित्तिओ ॥ ३६ ॥

उत्तराध्ययन सूत्रम् - तृतीय भाग [१९४] तवमग्गं तीसइमं अज्झयणं .