________________

४९२

भगवती आराधना

क्रोधादिनिमित्तः कायपरिस्पन्दः । क्रोधादिनिमित्तपरपरितापकरणं, प्राणातिपातो वा क्रोधादिना भवति । स्पर्शनादीन्द्रियनिमित्तो वा प्रद्वेषः, इन्द्रियसुखार्थ वा फलपल्लवासूनादिछेदननिमित्तसाधनोपादानं, तत्सुखार्थमेव विषयप्रत्यासत्तिमभिप्रेत्य यतः कायपरिस्पन्दः । परस्य वा गाढालिङ्गगननखक्षतादिना सन्तापकरणं, मांसाद्यर्थं वा प्राणिप्राणवियोजनमिति । किमेताभिहिंसाभिः संपाद्यः कर्मबन्धः समान उत न्यूनाधिकभावो बन्धस्येत्याशङ्कायामाचष्टे 'बंधोऽपि' कर्मबन्धोऽपि 'सिया सरिसो' स्यात्सदशः । कथं ? 'जदि सरिसो' यदि सदृशः । 'कायिकपदोसो' कायिकी क्रिया प्रद्वेषश्च यदि समः स्यात्कारणसामान्यात्कार्यस्यापि बन्धस्य सादृश्यं, अन्यथा न सदशता । तीव्रमध्यमंन्दरूपाः परिणामाः तीवं, मध्यं, मन्दं च बन्धमापादयन्ति इति भावः ॥८०२॥ अधिकरणभेदं निरूपयति

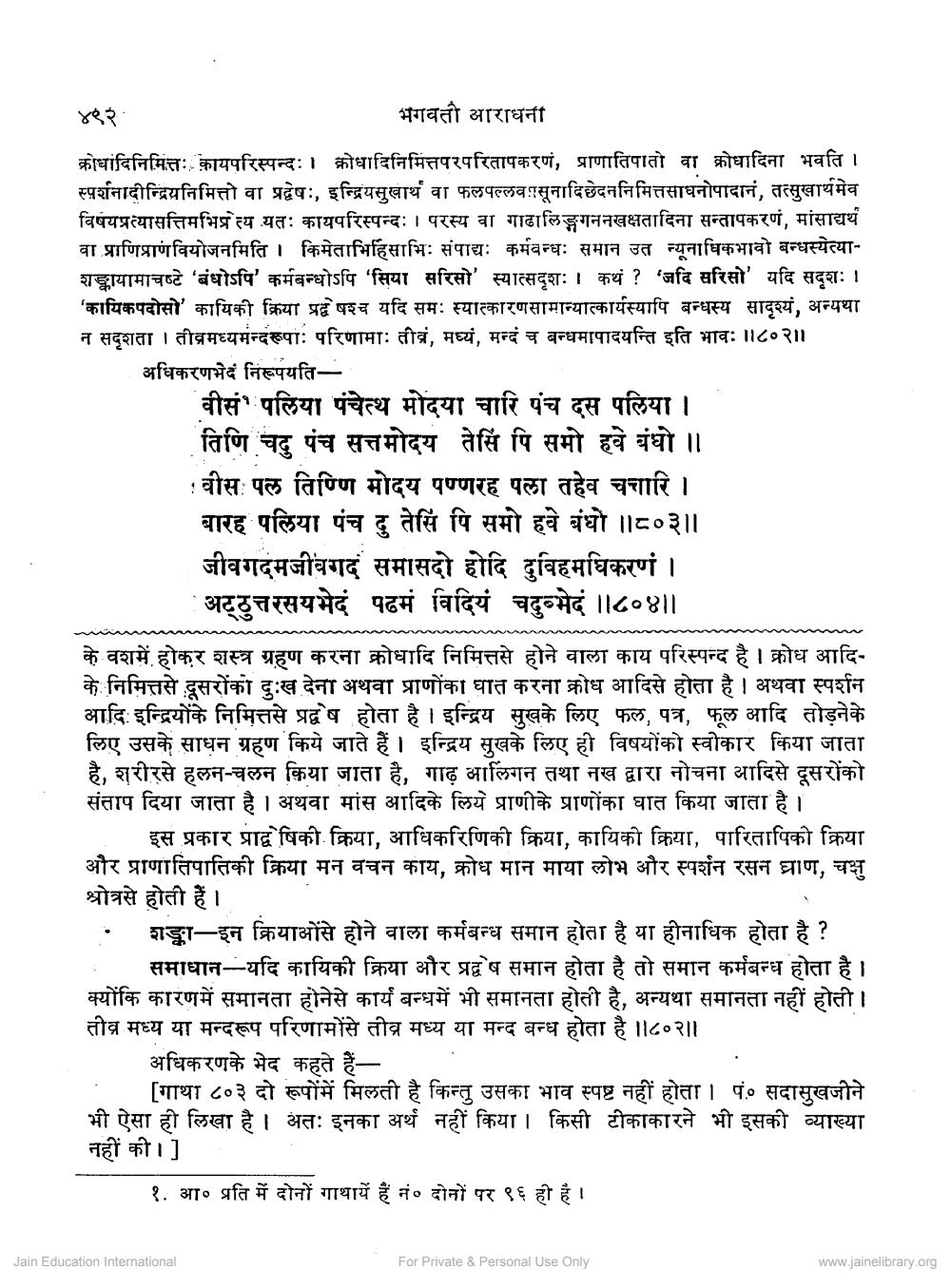

वीसं पलिया पंचेत्थ मोदया चारि पंच दस पलिया। तिणि चदु पंच सत्तमोदय तेसि पि समो हवे बंधो ।। : वीस: पल तिणि मोदय पण्णरह पला तहेव चचारि । बारह पलिया पंच दु तेसि पि समो हवे बंधो ॥८०३।। जीवगदमजीवगदं समासदो होदि दुविहमधिकरणं । अठ्ठत्तरसयभेदं पढमं विदियं चदुब्भेदं ।।८०४।।

के वशमें होकर शस्त्र ग्रहण करना क्रोधादि निमित्तसे होने वाला काय परिस्पन्द है । क्रोध आदिके निमित्तसे दूसरोंको दुःख देना अथवा प्राणोंका घात करना क्रोध आदिसे होता है । अथवा स्पर्शन आदि: इन्द्रियोंके निमित्तसे प्रद्वष होता है । इन्द्रिय सुखके लिए फल, पत्र, फूल आदि तोड़नेके लिए उसके साधन ग्रहण किये जाते हैं। इन्द्रिय सुखके लिए ही विषयोंको स्वीकार किया जाता है, शरीरसे हलन-चलन किया जाता है, गाढ़ आलिंगन तथा नख द्वारा नोचना आदिसे दूसरोंको संताप दिया जाता है । अथवा मांस आदिके लिये प्राणीके प्राणोंका घात किया जाता है। . इस प्रकार प्रादेषिकी क्रिया, आधिकरिणिकी क्रिया, कायिको क्रिया, पारितापिकी क्रिया और प्राणातिपातिकी क्रिया मन वचन काय, क्रोध मान माया लोभ और स्पर्शन रसन घ्राण, चक्षु श्रोत्रसे होती हैं। • शङ्का-इन क्रियाओंसे होने वाला कर्मबन्ध समान होता है या हीनाधिक होता है ?

समाधान-यदि कायिकी क्रिया और प्रद्वष समान होता है तो समान कर्मबन्ध होता है। क्योंकि कारणमें समानता होनेसे कार्य बन्धमें भी समानता होती है, अन्यथा समानता नहीं होती। तीव्र मध्य या मन्दरूप परिणामोंसे तीव्र मध्य या मन्द बन्ध होता है ॥८०२॥

अधिकरणके भेद कहते हैं_ [गाथा ८०३ दो रूपोंमें मिलती है किन्तु उसका भाव स्पष्ट नहीं होता। पं. सदासुखजीने भी ऐसा ही लिखा है। अतः इनका अर्थ नहीं किया। किसी टीकाकारने भी इसकी व्याख्या नहीं की।]

1]

१. आ० प्रति में दोनों गाथायें हैं नं० दोनों पर ९६ ही है।

Jain Education International

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org