________________

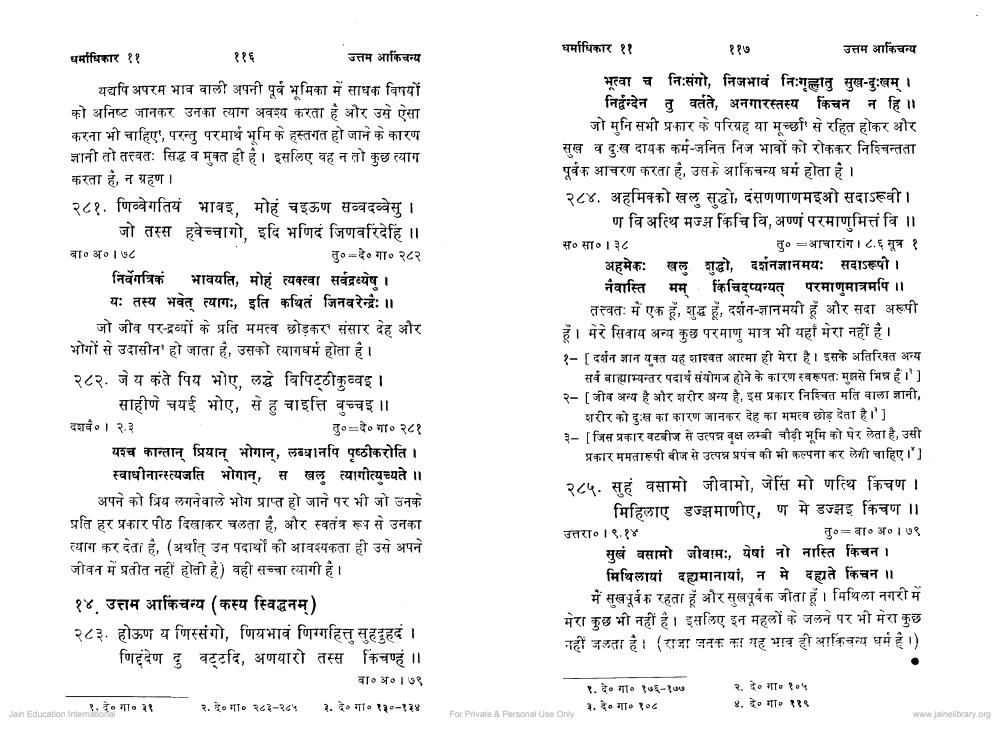

धर्माधिकार ११

११६

उत्तम आकिंचन्य यद्यपि अपरम भाव वाली अपनी पूर्व भूमिका में साधक विषयों को अनिष्ट जानकर उनका त्याग अवश्य करता है और उसे ऐसा करना भी चाहिए', परन्तु परमार्थ भूमि के हस्तगत हो जाने के कारण ज्ञानी तो तत्त्वतः सिद्ध व मुक्त ही है। इसलिए वह न तो कुछ त्याग करता है, न ग्रहण। २८१. णिव्वेगतियं भावइ, मोहं चइऊण सव्वदव्वेसु ।

जो तस्स हवेच्चागो, इदि भणिदं जिणवरिंदेहि ।। बा० अ०७८

तु०-दे० गा० २८२ निर्वेगत्रिकं भावयति, मोहं त्यक्त्वा सर्वद्रव्येषु ।

यः तस्य भवेत् त्यागः, इति कथितं जिनवरेन्द्रः ॥ जो जीव पर-द्रव्यों के प्रति ममत्व छोड़कर' संसार देह और भोगों से उदासीन' हो जाता है, उसको त्यागधर्म होता है । २८२. जे य कते पिय भोए, लद्धे विपिट्ठीकुव्वइ ।

साहीणे चयई भोए, से हु चाइत्ति बुच्चइ । दशव०। २.३

तु० दे० गा० २८१ यश्च कान्तान् प्रियान् भोगान्, लब्धानपि पृष्ठीकरोति । स्वाधीनान्स्त्यजति भोगान्, स खलु त्यागीत्युच्यते ॥

अपने को प्रिय लगनेवाले भोग प्राप्त हो जाने पर भी जो उनके प्रति हर प्रकार पीठ दिखाकर चलता है, और स्वतंत्र रूप से उनका त्याग कर देता है, (अर्थात् उन पदार्थों की आवश्यकता ही उसे अपने जीवन में प्रतीत नहीं होती है) वही सच्चा त्यागी है। १४. उत्तम आकिंचन्य (कस्य स्विद्धनम्) २८३. होऊण य णिस्संगो, णियभावं णिग्गहित्तु सुहदुहदं । णिदेण दु वट्टदि, अणयारो तस्स किंचण्हं ।।

बा० अ०।७१ १. दे० गा० ३१ २. दे० गा०२८३-२८५ ३. देगा .१३०-१३४

धर्माधिकार ११

११७

उत्तम आकिंचन्य भत्वा च निःसंगो, निजभावं निःगृह्णातु सुख-दुःखम् । निर्द्वन्देन तु वर्तते, अनगारस्तस्य किचन न हि ॥

जो मुनि सभी प्रकार के परिग्रह या मूर्छा से रहित होकर और सुख व दुःख दायक कर्म-जनित निज भावों को रोककर निश्चिन्तता पूर्वक आचरण करता है, उसके आकिंचन्य धर्म होता है । २८४. अहमिकको खलु सुद्धो, दसणणाणमइओ सदाऽरूवी।

ण वि अस्थि मज्ज्ञ किंचि वि, अण्णं परमाणुमित्तं वि ।। स० सा०।३८

तु० आचारांग। ८.६ सूत्र १ अहमेकः खलु शुद्धो, दर्शनज्ञानमयः सदाऽरूपी।

नवास्ति मम् किचिदप्यन्यत् परमाणुमात्रमपि ।। तत्त्वतः मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन-ज्ञानमयी हूँ और सदा अरूपी हूँ। मेरे सिवाय अन्य कुछ परमाणु मात्र भी यहाँ मेरा नहीं है। १- [ दर्शन ज्ञान युक्त यह शाश्वत आत्मा ही मेरा है। इसके अतिरिक्त अन्य

सर्व बाह्याभ्यन्तर पदार्थ संयोगज होने के कारण स्वरूपतः मुझसे भिन्न है।'] २- [ जीव अन्य है और शरीर अन्य है, इस प्रकार निश्चित मति वाला ज्ञानी,

शरीर को दुःख का कारण जानकर देह का ममत्व छोड़ देता है।'] ३- [जिस प्रकार वटबीज से उत्पन्न वृक्ष लम्बी चौड़ी भूमि को घेर लेता है, उसी

प्रकार ममतारूपी बीज से उत्पन्न प्रपंच की भी कल्पना कर लेगी चाहिए।'] २८५. सहं वसामो जीवामो, जेसि मो णत्थि किंचण ।

मिहिलाए डज्झमाणीए, ण मे डज्झइ किंचण ॥ उत्तरा० । ९.१४

तु०= बा० अ०। ७९ सुखं वसामो जीवामः, येषां नो नास्ति किचन । मिथिलायां दह्यमानायां, न मे दह्यते किंचन ॥ में सुखपूर्वक रहता हूँ और सुखपूर्वक जीता हूँ। मिथिला नगरी में मेरा कुछ भी नहीं है। इसलिए इन महलों के जलने पर भी मेरा कुछ नहीं जलता है। (राजा जनक का गह भाव ही आकिंचन्य धर्म है।)

१. दे० गा० १७६-१७७ ३. दे० गा० १०८

२. दे० गा० १०५ ४. दे० गा० ११९

Jain Education International

For Private & Personal use only

www.jainelibrary.org