________________

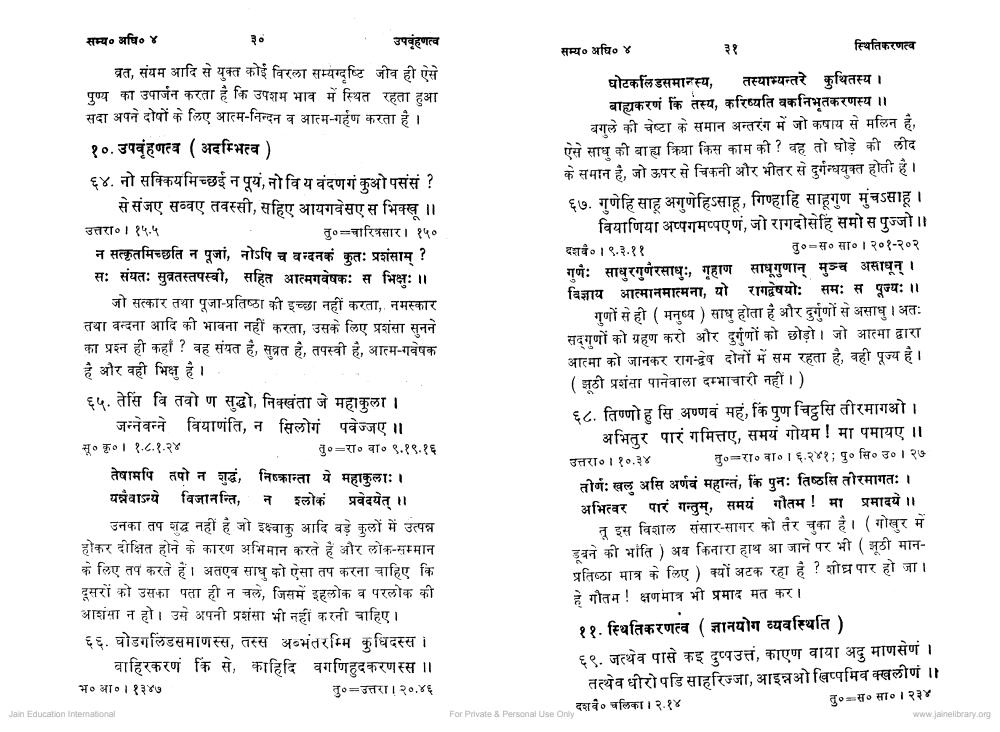

सम्य० अधि०४

उपवृंहणत्व सम्य० अघि०४

३१

स्थितिकरणत्व व्रत, संयम आदि से युक्त कोई विरला सम्यग्दृष्टि जीव ही ऐसे पुण्य का उपार्जन करता है कि उपशम भाव में स्थित रहता हुआ

घोटकलि डसमानस्य, तस्याभ्यन्तरे कुथितस्य । सदा अपने दोषों के लिए आत्म-निन्दन व आत्म-गर्हण करता है।

बाह्यकरणं कि तस्य, करिष्यति वकनिभुतकरणस्य ॥

बगुले की चेष्टा के समान अन्तरंग में जो कषाय से मलिन है, १०. उपवृंहणत्व (अदम्भित्व)

ऐसे साधु की बाह्य क्रिया किस काम की? वह तो घोड़े की लीद ६४. नो सक्कियमिच्छई न पूर्य, नो वि य वंदणगं कुओ पसंसं?

के समान है, जो ऊपर से चिकनी और भीतर से दुर्गन्धयुक्त होती है। से संजए सव्वए तवस्सी, सहिए आयगवेसए स भिक्खू ॥

६७. गुणेहि साहू अगुणेहिऽसाहू, गिण्हाहि साहूगुण मुंचऽसाहू । उत्तरा० । १५.५ तु०=चारित्रसार। १५०

वियाणिया अप्पगमप्पएणं, जो रागदोसेहिं समोस पुज्जो॥ न सत्कृतमिच्छति न पूजां, नोऽपि च वन्दनकं कुतः प्रशंसाम् ?

दशवः । ९.३.११

तुस० सा० । २०१-२०२ सः संयतः सुव्रतस्तपस्वी, सहित आत्मगवेषकः स भिक्षुः॥

गुणैः साधुरगुणैरसाधुः, गृहाण साधूगुणान् मुञ्च असाधून् । जो सत्कार तथा पूजा-प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं करता, नमस्कार

विज्ञाय आत्मानमात्मना, यो रागद्वेषयोः समः स पूज्यः ।। तथा वन्दना आदि की भावना नहीं करता, उसके लिए प्रशंसा सुनने

गुणों से ही ( मनुष्य ) साधु होता है और दुर्गणों से असाधु । अतः का प्रश्न ही कहाँ ? वह संयत है, सुव्रत है, तपस्वी है, आत्म-गवेषक

सद्गणों को ग्रहण करो और दुर्गुणों को छोड़ो। जो आत्मा द्वारा है और वही भिक्षु है।

आत्मा को जानकर राग-द्वेष दोनों में सम रहता है, वहीं पूज्य है।

( झूठी प्रशंसा पानेवाला दम्भाचारी नहीं।) ६५. तेसि वि तवो ण सुद्धो, निक्खंता जे महाकुला । जन्नेवन्ने वियाणंति, न सिलोगं पवेज्जए॥

६८. तिण्णो हु सि अण्णवं महं, किं पुण चिट्ठसि तीरमागओ। सू० ०। १.८.१.२४ तु०=रा० वा० ९.१९.१६

अभितुर पारं गमित्तए, समय गोयम ! मा पमायए ।।

उत्तरा०।१०.३४ तु०रा० वा०। ६.२४१; पु०सि० उ०।२७ तेषामपि तपो न शुद्ध, निष्क्रान्ता ये महाकुलाः। यन्नवाऽन्ये विजानन्ति, न इलोकं

तीर्णः खलु असि अर्णवं महान्तं, कि पुनः तिष्ठसि तीरमागतः । प्रवेदयेत् ।।

अभित्वर पारं गन्तुम्, समयं गौतम! मा प्रमादये। उनका तप शुद्ध नहीं है जो इक्ष्वाकु आदि बड़े कुलों में उत्पन्न

तू इस विशाल संसार-सागर को तर चुका है। (गोखुर में होकर दीक्षित होने के कारण अभिमान करते हैं और लोक-सम्मान

डूबने की भांति ) अब किनारा हाथ आ जाने पर भी (झूठी मानके लिए तप करते हैं। अतएव साधु को ऐसा तप करना चाहिए कि

प्रतिष्ठा मात्र के लिए ) क्यों अटक रहा है ? शीघ्र पार हो जा। दूसरों को उसका पता ही न चले, जिसमें इहलोक व परलोक की

हे गौतम! क्षणमात्र भी प्रमाद मत कर। आशंसा न हो। उसे अपनी प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए। ६६. घोडगलिंडसमाणस्स, तस्स अब्भतरम्मि कुधिदस्स ।

११. स्थितिकरणत्व (ज्ञानयोग व्यवस्थिति) बाहिरकरणं कि से, काहिदि वगणिहुदकरणस्स ।।

६९. जत्थेव पासे कइ दुप्पउत्तं, काएण वाया अदु माणसेणं । भ००।१३४७ तु०=उत्तरा। २०.४६

तत्थेव धीरोपडि साहरिज्जा, आइन्नओ खिप्पमिव क्खलीणं ।। दशवै० चलिका। २.१४

तु०स० सा०।२३४ For Private & Personal use only

Jain Education International

___www.jainelibrary.org