________________

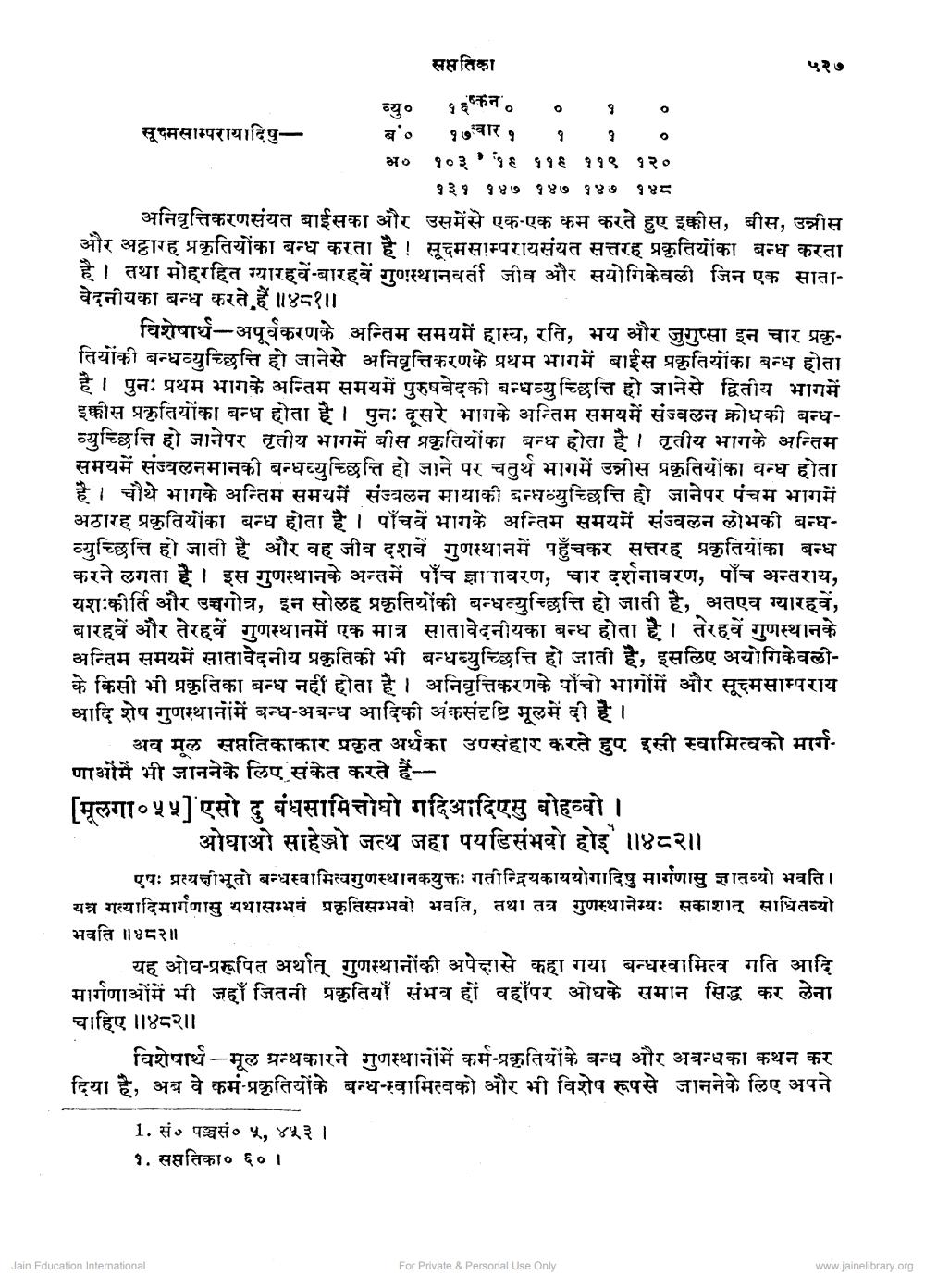

सूक्ष्मसाम्परायादिषु—

०

१

१६ कन १७वार १

१

१०३१११६ ११९ १२०

१३१ १४७ १४७ १४७ १४८

अनिवृत्तिकरणसंयत बाईसका और उसमेंसे एक-एक कम करते हुए इक्कीस, बीस, उन्नीस और अट्ठारह प्रकृतियोंका बन्ध करता है ! सूक्ष्मसाम्परायसंयत सत्तरह प्रकृतियोंका बन्ध करता है । तथा मोहरहित ग्यारहवें बारहवें गुणस्थानवर्ती जीव और सयोगिकेवली जिन एक सातावेदनीयका बन्ध करते हैं ॥ ४८१ ॥

व्यु०

a'o

सप्ततिका

भ०

०

१

1. सं० पञ्चसं० ५, ४५३ ।

१. सप्ततिका० ६० ।

Jain Education International

[ मूलगा ०५५] एसो दु बंधसामित्तोघो गदिआदिएसु बोहव्वो ।

विशेषार्थ - अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इन चार प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति हो जानेसे अनिवृत्तिकरणके प्रथम भाग में बाईस प्रकृतियोंका बन्ध होता है । पुनः प्रथम भाग के अन्तिम समय में पुरुषबेदको बन्धव्युच्छित्ति हो जानेसे द्वितीय भाग में इक्कीस प्रकृतियों का बन्ध होता है । पुनः दूसरे भाग के अन्तिम समय में संज्वलन क्रोध की बन्धव्युच्छित्ति हो जानेपर तृतीय भाग में बीस प्रकृतियोंका बन्ध होता है । तृतीय भागके अन्तिम समयमें संज्वलनमानको बन्धव्युच्छित्ति हो जाने पर चतुर्थ भागमें उन्नीस प्रकृतियोंका बन्ध होता है। चौथे भाग अन्तिम समय में संज्वलन मायाकी बन्धव्युच्छित्ति हो जानेपर पंचम भागमें अठारह प्रकृतियों का बन्ध होता है । पाँचवें भाग के अन्तिम समयमें संज्वलन लोभकी बन्धव्युच्छित्ति हो जाती है और वह जीव दशवें गुणस्थान में पहुँचकर सत्तरह प्रकृतियोंका ध करने लगता है । इस गुणस्थानके अन्त में पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, पाँच अन्तराय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्र, इन सोलह प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति हो जाती है, अतएव ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें गुणस्थान में एक मात्र सातावेदनीयका बन्ध होता है । तेरहवें गुणस्थानके अन्तिम समयमें सातावेदनीय प्रकृतिकी भी बन्धव्युच्छित्ति हो जाती है, इसलिए अयोगिकेवलीके किसी भी प्रकृतिका बन्ध नहीं होता है । अनिवृत्तिकरणके पाँचो भागोंमें और सूक्ष्मसाम्पराय आदि शेष गुणस्थानों में बन्ध-अबन्ध आदिकी अंकसंदृष्टि मूल में दी है ।

०

अव मूल सप्ततिकाकार प्रकृत अर्थका उपसंहार करते हुए इसी स्वामित्वको मार्गओमैं भी जानने के लिए संकेत करते हैं-

०

५२७

ओघाओ साहेजो जत्थ जहा पयडिसंभवो होई ॥४८२ ॥

एषः प्रत्यक्षीभूतो बन्धस्वामित्वगुणस्थानकयुक्तः गतीन्द्रियकाययोगादिषु मार्गणासु ज्ञातव्यो भवति । यत्र गत्यादिमार्गणासु यथासम्भवं प्रकृतिसम्भवो भवति, तथा तत्र गुणस्थानेम्यः सकाशात् साधितव्यो भवति ॥ ४८२ ॥

यह ओघ-प्ररूपित अर्थात् गुणस्थानोंकी अपेक्षा से कहा गया बन्धस्वामित्व गति आदि मार्गणाओं में भी जहाँ जितनी प्रकृतियाँ संभव हों वहाँपर ओघके समान सिद्ध कर लेना चाहिए ||४८२ ॥

विशेषार्थ - मूल ग्रन्थकारने गुणस्थानों में कर्म - प्रकृतियोंके बन्ध और अबन्धका कथन कर दिया है, अब वे कर्म-प्रकृतियोंके बन्ध-स्वामित्वको और भी विशेष रूप से जानने के लिए अपने

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org