________________

उपोष (उप+उष्) शब्द उपवास का पर्यायवाची है, इसके आगे योग्य अर्थ में यत् प्रत्यय करने पर उपोष्य बना है। वही यहाँ उपोष्यारम्भ पद में समझना चाहिये। "उपवास करके " इस अर्थ का वाची शब्द यहाँ ग्रहण नहीं करना चाहिये।

चर्चित श्लोक के पूर्वार्द्ध में जो प्रोषध का अर्थ ग्रन्थकार ने सकृद् मुक्ति दिया है, उसका समर्थन इसी ग्रन्थ के सामयिकं बहनीयाद् उपवासं' चैक भुक्ते वा' से भी होता है। इसमें बताया है कि एक भुक्ति और उपवास अर्थात् प्रोषधोपवास के दिनों में सामायिक को दृढ़ करना चाहिये । श्लोक में जो वा शब्द दिया है, उसका तात्पर्य यह है कि सामयिक को अन्य विशेष दिनों में भी दृढ़ किया जाना चाहिये। इस श्लोक में जो उपवास और एक भुक्ति अलग-अलग पद दिये हैं, वे उपवास और प्रोषध अर्थात् प्रोषधोपवास के वाची हैं। इससे प्रोषधः सकृद् भुक्तिः इस पद का अच्छी तरह समर्थन होता है और यह श्लोक समन्तभद्रकृत ही है, यह भी सम्यक सिद्ध होता है। जिन्होंने प्रोषध का अर्थ पर्व किया है, वे ग्रन्थकार प्रोषधोपवास शब्द से आठ प्रहर का ही उपवास अभिव्यक्त कर सके हैं। 12 और 16 प्रहर के उपवास के लिये उन्हें अतिरिक्त श्लोकों की रचना करनी पड़ी है। इसके विपरीत, स्वामी समन्तभद्र ने प्रोषध का सकृदमुक्ति का अर्थ करके इसके बल पर प्रोषधोपवास शब्द मात्र से ही 12 से 16 प्रहर के उपवास का कथन अभिव्यक्त कर दिया है। यह उन जैसे प्रवचनपटु अद्वितीय रचनाकार का ही काम है।

इस प्रसंग में संस्कृत टीकाकार ने जो आरम्भ का अर्थ सकृद्भुक्ति किया है, वह भी अनोखा है और शब्दशास्त्रादिक से किसी तरह संगत नहीं है।

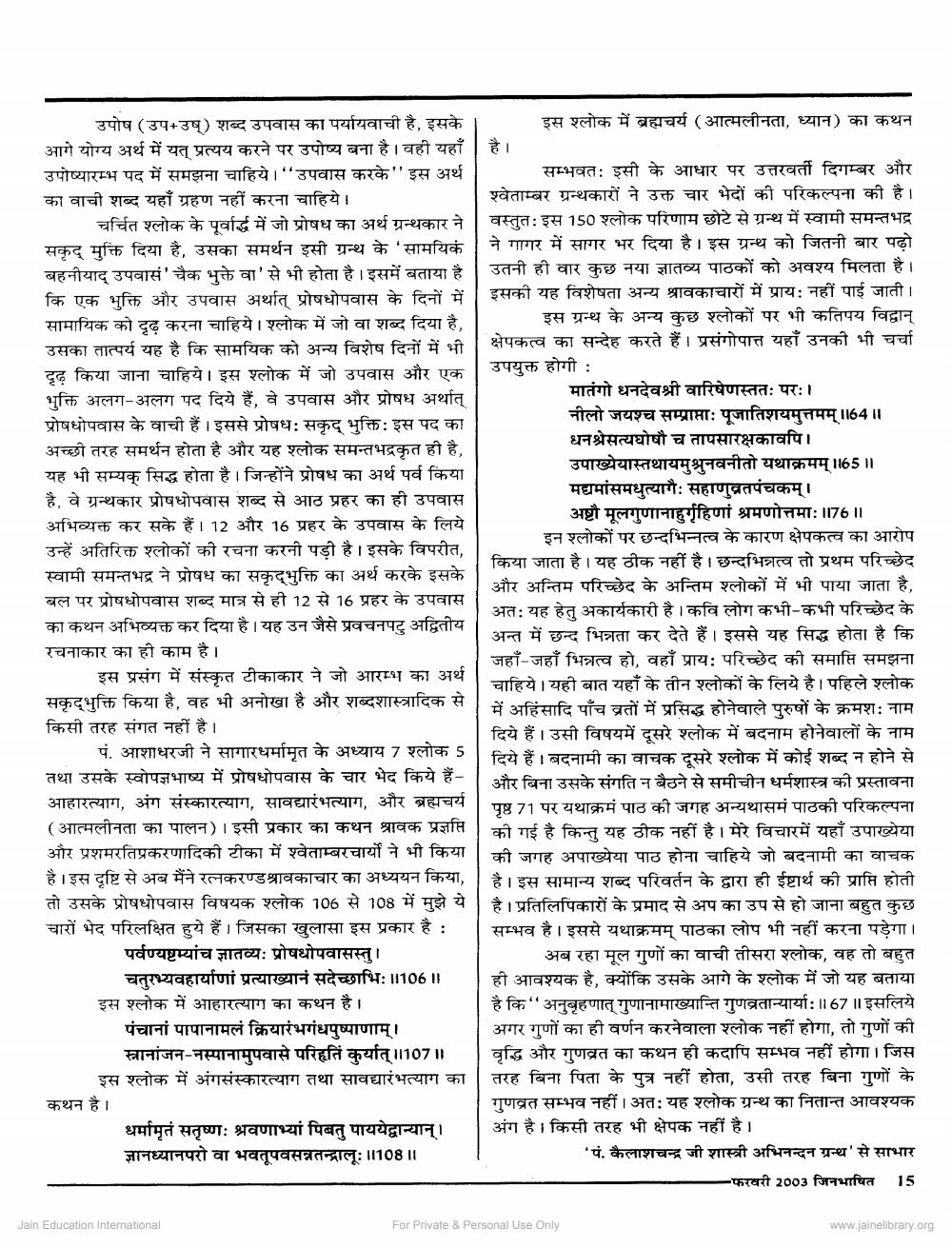

पं. आशाधरजी ने सागारधर्मामृत के अध्याय 7 श्लोक 5 तथा उसके स्वोपज्ञभाष्य में प्रोषधोपवास के चार भेद किये हैंआहारत्याग, अंग संस्कारत्याग, सावद्यारंभत्याग, और ब्रह्मचर्य (आत्मलीनता का पालन ) । इसी प्रकार का कथन श्रावक प्रज्ञप्ति और प्रशमरतिप्रकरणादिकी टीका में श्वेताम्बरचार्यों ने भी किया है । इस दृष्टि से अब मैंने रत्नकरण्ड श्रावकाचार का अध्ययन किया, तो उसके प्रोषधोपवास विषयक श्लोक 106 से 108 में मुझे ये चारों भेद परिलक्षित हुये हैं। जिसका खुलासा इस प्रकार है :

पर्वण्यष्टम्यांच ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु । चतुरभ्यवहार्याणां प्रत्याख्यानं सदेच्छाभिः ||106 ॥ इस श्लोक में आहारत्याग का कथन है।

पंचानां पापानामलं क्रियारंभगंधपुष्पाणाम् । स्वानांजन- नस्यानामुपवासे परिहतिं कुर्यात् ॥107 || इस श्लोक में अंगसंस्कारत्याग तथा सावद्यारंभत्याग का कथन है।

धर्मामृतं सतृष्णः श्रवणाभ्यां पिबतु पाययेद्वान्यान् । ज्ञानध्यानपरो वा भवतूपवसन्नतन्द्रालुः ।।108 ॥

Jain Education International

इस श्लोक में ब्रह्मचर्य (आत्मलीनता, ध्यान) का कथन

सम्भवत: इसी के आधार पर उत्तरवर्ती दिगम्बर और श्वेताम्बर ग्रन्थकारों ने उक्त चार भेदों की परिकल्पना की है। वस्तुत: इस 150 श्लोक परिणाम छोटे से ग्रन्थ में स्वामी समन्तभद्र ने गागर में सागर भर दिया है। इस ग्रन्थ को जितनी बार पढ़ो उतनी ही वार कुछ नया ज्ञातव्य पाठकों को अवश्य मिलता है | इसकी यह विशेषता अन्य श्रावकाचारों में प्रायः नहीं पाई जाती।

है ।

इस ग्रन्थ के अन्य कुछ श्लोकों पर भी कतिपय विद्वान् क्षेपकत्व का सन्देह करते हैं। प्रसंगोपात्त यहाँ उनकी भी चर्चा उपयुक्त होगी :

मातंगो धनदेवश्री वारिषेणस्ततः परः । नीलो जयश्च सम्प्राप्ताः पूजातिशयमुत्तमम् ॥64 ॥ धनश्रेसत्यघोषौ च तापसारक्षकावपि । उपाख्येयास्तथायमुश्रुनवनीतो यथाक्रमम् 1165 ॥ मद्यमांसमधुत्यागैः सहाणुव्रतपंचकम् ।

अष्टी मूलगुणानाहुगृहिणां श्रमणोत्तमा: 1176 || इन श्लोकों पर छन्दभिन्नत्व के कारण क्षेपकत्व का आरोप किया जाता है। यह ठीक नहीं है। छन्दभिन्नत्व तो प्रथम परिच्छेद और अन्तिम परिच्छेद के अन्तिम श्लोकों में भी पाया जाता है, अतः यह हेतु अकार्यकारी है। कवि लोग कभी-कभी परिच्छेद के अन्त में छन्द भिन्नता कर देते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि जहाँ-जहाँ भिन्नत्व हो, वहाँ प्रायः परिच्छेद की समाप्ति समझना चाहिये। यही बात यहाँ के तीन श्लोकों के लिये है। पहिले श्लोक में अहिंसादि पाँच व्रतों में प्रसिद्ध होनेवाले पुरुषों के क्रमशः नाम दिये हैं। उसी विषयमें दूसरे श्लोक में बदनाम होनेवालों के नाम दिये हैं। बदनामी का वाचक दूसरे श्लोक में कोई शब्द न होने से और बिना उसके संगति न बैठने से समीचीन धर्मशास्त्र की प्रस्तावना पृष्ठ 71 पर यथाक्रमं पाठ की जगह अन्यथासमं पाठकी परिकल्पना की गई है किन्तु यह ठीक नहीं है। मेरे विचारमें यहाँ उपाख्येया की जगह अपाख्येया पाठ होना चाहिये जो बदनामी का वाचक है। इस सामान्य शब्द परिवर्तन के द्वारा ही ईष्टार्थ की प्राप्ति होती है। प्रतिलिपिकारों के प्रमाद से अप का उप से हो जाना बहुत कुछ सम्भव है। इससे यथाक्रमम् पाठका लोप भी नहीं करना पड़ेगा । अब रहा मूल गुणों का वाची तीसरा श्लोक, वह तो बहुत ही आवश्यक हैं, क्योंकि उसके आगे के श्लोक में जो यह बताया है कि" अनुब्रहणात् गुणानामाख्यान्ति गुणव्रतान्यार्या: 67 | इसलिये अगर गुणों का ही वर्णन करनेवाला श्लोक नहीं होगा, तो गुणों की वृद्धि और गुणव्रत का कथन ही कदापि सम्भव नहीं होगा। जिस तरह बिना पिता के पुत्र नहीं होता, उसी तरह बिना गुणों के गुणव्रत सम्भव नहीं। अतः यह श्लोक ग्रन्थ का नितान्त आवश्यक अंग है। किसी तरह भी क्षेपक नहीं है ।

'पं. कैलाशचन्द्र जी शास्त्री अभिनन्दन ग्रन्थ' से साभार -फरवरी 2003 जिनभाषित 15

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org