________________

१७६ सुभाषितसंघोहः

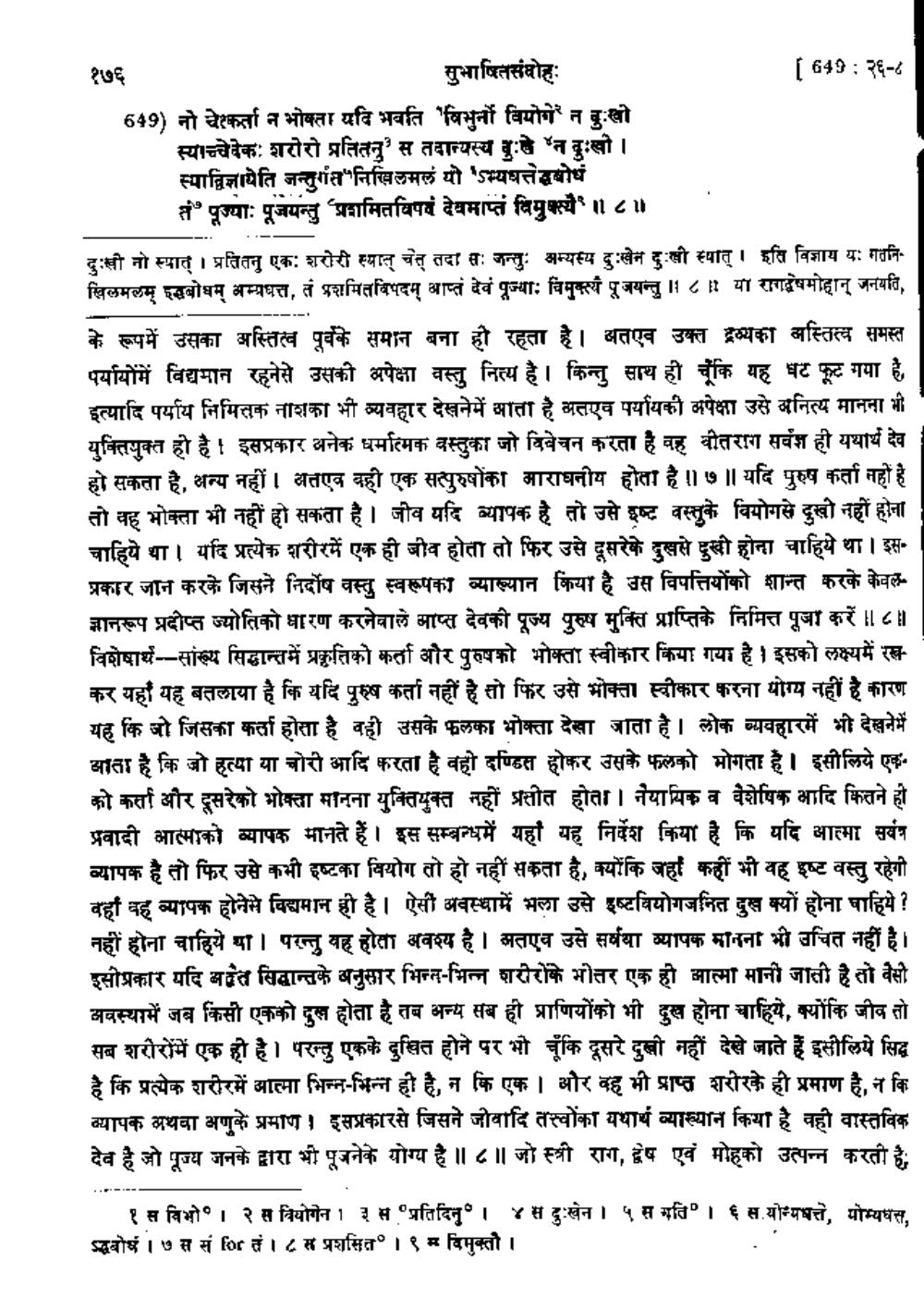

[649; २६-४ 649) नो चेत्कर्ता न भोक्ता यदि भवति विभुनों वियोगें न दुःखी

स्याच्चेवेकः शरोरो प्रतितनु स तदान्यस्य दुःखे न दुःखी । स्थाविज्ञायेति जन्तुर्गत निखिलमलं यो 'ऽभ्यघत्तेजबोधं

त पूज्याः पूजयन्तु प्रशमितविपवं देवमाप्तं विमुक्त्यै ॥८॥ दुःखी नो स्यात् । प्रतितनु एकः शरोरी स्यात् चेत् तदा सः जन्तुः अम्यस्य दुःखेन दुःखी स्यात् । इति विज्ञाय यः गतनिखिलमलम् एसबोधम् अम्प्रधत्त, तं प्रशमितविपदम् आप्तं देवं पूज्याः विमुक्त्य पूजयन्तु ।। ८॥ या रागद्वेषमोहान् जनयति, के रूपमें उसका अस्तित्व पूर्वके समान बना ही रहता है। अतएव उक्त द्रव्यका अस्तित्व समस्त पर्यायोंमें विद्यमान रहनेसे उसकी अपेक्षा वस्तु नित्य है। किन्तु साथ ही चूँकि यह घट फूट गया है, इत्यादि पर्याय निमित्तक नाशका भी व्यवहार देखने में आता है अतएव पर्यायकी अपेक्षा उसे अनित्य मानना भी युक्तियुक्त हो है । इसप्रकार अनेक धर्मात्मक वस्तुका जो विवेचन करता है वह वीतराग सर्वज्ञ ही यथार्थ देव हो सकता है, अन्य नहीं। अतएव वही एक सत्पुरुषोंका आराधनीय होता है ॥७॥ यदि पुरुष कर्ता नहीं है तो वह भोक्ता भी नहीं हो सकता है। जीव यदि व्यापक है तो उसे इष्ट वस्तुके वियोगसे दुखी नहीं होना चाहिये था। यदि प्रत्येक शरीरमें एक ही जीव होता तो फिर उसे दूसरेके दुखसे दुखी होना चाहिये था। इसप्रकार जान करके जिसने निर्दोष वस्तु स्वरूपका व्याख्यान किया है उस विपत्तियोंको शान्त करके केवल ज्ञानरूप प्रदीप्त ज्योतिको धारण करनेवाले आप्स देवको पूज्य पुरुष मुक्ति प्राप्तिके निमित्त पूजा करें।८ ॥ विशेषार्थ--सांख्य सिद्धान्तमें प्रकृतिको कर्ता और पुरुषको भोक्ता स्वीकार किया गया है । इसको लक्ष्यमें रखकर यहां यह बतलाया है कि यदि पुरुष कर्ता नहीं है तो फिर उसे भोक्ता स्वीकार करना योग्य नहीं है कारण यह कि जो जिसका कर्ता होता है वही उसके फलका भोक्ता देखा जाता है। लोक व्यवहारमें भी देखने में आता है कि जो हत्या या चोरी आदि करता है वही दण्डिस होकर उसके फलको मोगता है। इसीलिये एकको कर्ता और दूसरेको भोक्ता मानना युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता। नैयायिक व वैशेषिक आदि कितने ही प्रवादी आत्माको व्यापक मानते हैं। इस सम्बन्धमें यहाँ यह निर्देश किया है कि यदि आत्मा सर्वत्र व्यापक है तो फिर उसे कभी इष्टका वियोग तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जहाँ कहीं भी वह इष्ट वस्तु रहेगी वहाँ वह व्यापक होनेमे विद्यमान ही है। ऐसी अवस्थामें भला उसे इष्टवियोगजनित दुख क्यों होना चाहिये? नहीं होना चाहिये या। परन्तु वह होता अवश्य है । अतएव उसे सर्वथा व्यापक मानना भी उचित नहीं है। इसीप्रकार यदि अद्वैत सिद्धान्तके अनुसार भिन्न-भिन्न शरीरोंके भीतर एक ही आत्मा मानी जाती है तो वैसी अवस्थामें जब किसी एकको दुख होता है तब अन्य सब ही प्राणियोंको भी दुख होना चाहिये, क्योंकि जीव तो सब शरीरोंमें एक ही है। परन्तु एकके दुखित होने पर भी चूंकि दूसरे दुखी नहीं देखे जाते हैं इसीलिये सिद्ध है कि प्रत्येक शरीरमें आत्मा भिन्न-भिन्न ही है, न कि एक । और वह भी प्राप्त शरीरके ही प्रमाण है, न कि व्यापक अथवा अणुके प्रमाण। इसप्रकारसे जिसने जीवादि तत्त्वोंका यथार्थ व्याख्यान किया है वही वास्तविक देव है जो पूज्य जनके द्वारा भी पूजनेके योग्य है ॥ ८॥ जो स्त्री राग, द्वेष एवं मोहको उत्पन्न करती है।

१स विभो । २ स वियोगेन 1 ३ स प्रतिदिनु । ४ स दुःखेन । ५ स गति । ६ स.योन्मवत्ते, मोम्यधस, बोध । ७ स सं for तं । ८ स प्रशसित । ९ म विमुक्तौ ।