________________

२७०

- धर्मरत्नाकरः

[१३. १३

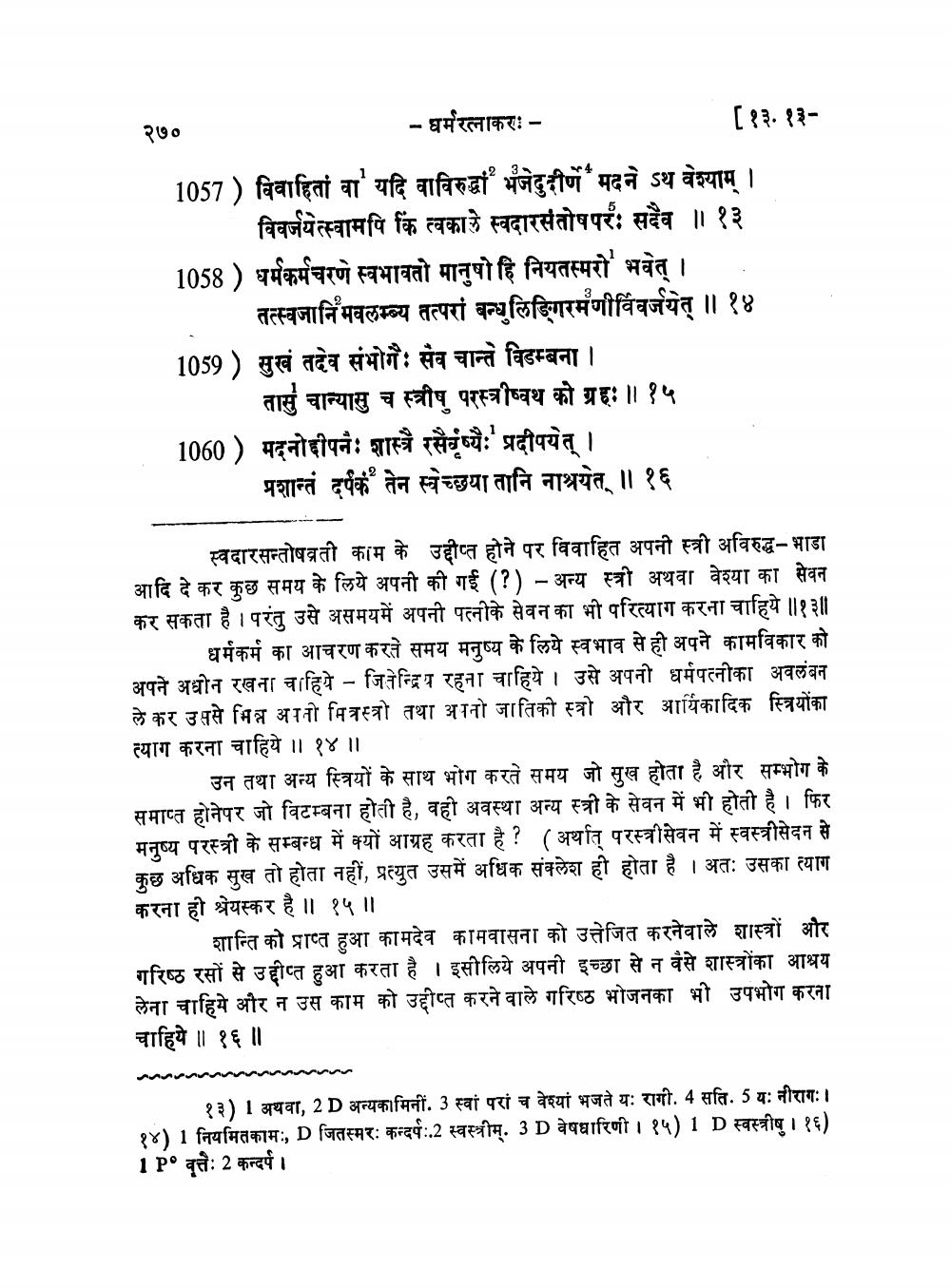

1057 ) विवाहितां वा यदि वाविरुद्धां भजेदुदीर्णे मदने ऽथ वेश्याम् ।

विवर्जयेत्स्वामपि कि त्वकाले स्वदारसंतोषपरः सदैव ॥ १३ 1058) धर्मकर्मचरणे स्वभावतो मानुषो हि नियतस्मरों भवेत् ।

तत्स्वजानिमवलम्ब्य तत्परां बन्धुलिङ्गिरमगीविवर्जयेत् ॥ १४ 1059 ) सुखं तदेव संभोगैः सैव चान्ते विडम्बना ।

तासु चान्यासु च स्त्रीषु परस्त्रीष्वथ को ग्रहः ॥ १५ 1060 ) मदनोद्दीपनैः शास्त्रै रसैर्वृष्यैः' प्रदीपयेत् ।

प्रशान्तं दकं तेन स्वेच्छया तानि नाश्रयेत् ॥ १६

स्वदारसन्तोषव्रती काम के उद्दीप्त होने पर विवाहित अपनी स्त्री अविरुद्ध- भाडा आदि दे कर कुछ समय के लिये अपनी की गई (?) - अन्य स्त्री अथवा वेश्या का सेवन कर सकता है । परंतु उसे असमयमें अपनी पत्नीके सेवन का भी परित्याग करना चाहिये ॥१३॥

धर्मकर्म का आचरण करते समय मनुष्य के लिये स्वभाव से ही अपने कामविकार को अपने अधीन रखना चाहिये - जितेन्द्रिय रहना चाहिये। उसे अपनी धर्मपत्नीका अवलंबन ले कर उससे भिन्न आनो मित्रस्त्रो तथा आनो जातिको स्त्रो और आर्यिकादिक स्त्रियोंका त्याग करना चाहिये ॥ १४ ॥

उन तथा अन्य स्त्रियों के साथ भोग करते समय जो सुख होता है और सम्भोग के समाप्त होनेपर जो विटम्बना होती है, वही अवस्था अन्य स्त्री के सेवन में भी होती है । फिर मनुष्य परस्त्री के सम्बन्ध में क्यों आग्रह करता है ? ( अर्थात् परस्त्रीसेवन में स्वस्त्रीसेवन से कुछ अधिक सुख तो होता नहीं, प्रत्युत उसमें अधिक संक्लेश ही होता है । अत: उसका त्याग करना ही श्रेयस्कर है ॥ १५ ॥

शान्ति को प्राप्त हुआ कामदेव कामवासना को उत्तेजित करनेवाले शास्त्रों और गरिष्ठ रसों से उद्दीप्त हुआ करता है । इसीलिये अपनी इच्छा से न वैसे शास्त्रोंका आश्रय लेना चाहिये और न उस काम को उद्दीप्त करने वाले गरिष्ठ भोजनका भी उपभोग करना चाहिये ॥ १६ ॥

१३) । अथवा, 2 D अन्यकामिनी. 3 स्वां परां च वेश्यां भजते यः रागी. 4 सति. 5 यः नीरागः । १४) 1 नियमितकामः, D जितस्मरः कन्दर्पः.2 स्वस्त्रीम्. 3 D वेषधारिणी । १५) 1 D स्वस्त्रीषु । १६) 1P° वृत्तः 2 कन्दर्प।