________________

14 ]

है तो उन दोनों या सबका नाम व परिचय दिया गया है। उनमें क्रमानुसार प्रथम नाम मूल लेखक का है और/ करके आगे वृत्तिकार आदि का नाम लिखा गया है । जहां लेखक का नाम प्रति में नहीं है वहां स्तम्भ को खाली ही रखा है। लेकिन जहां पक्का निश्चय हो गया है कि लेखक का नाम मिलने वाला नहीं है वहां 'अज्ञात' शब्द लिख दिया है। कहीं-कहीं साथ में ग्रन्थ की रचना के वर्ष का उल्लेख भी किया है यद्यपि अच्छा यह रहता कि रचना समय की जानकारी एक स्वतन्त्र स्तम्भ में दी जाती।

स्तम्भ 5-स्वरूप :

इस स्तम्भ में सूचना दो दृष्टिकोणों से दी गई है। प्रथमतः यह बताया गया है कि ग्रन्थ गद्य या पद्य या चंपू या नाटक या सारिणी या तालिका या यंत्र मादि किस प्रकार का है तथा दूसरे में यह बताया गया है कि ग्रन्थ का स्वरूप क्या है-मूल, नियुक्ति चूणि, भाष्य, वृत्ति, दीपिका, अवचूरि, टब्बा (स्तबक), बालाविबोध, वाचना, अन्तर्वाच्य, व्याख्यान, टीका, विवरण, स्वोपज्ञ विवृत्ति आदि किस किस्म या जाति का है। प्रायः करके प्रकार या स्वरूप को दर्शाने वाले उपरोक्त शब्दों के प्रथम अक्षर को लिख दिया है जिसका तात्पर्य उस शब्द से लगा लेना चाहिये । बहुधा एक ही प्रति में दो किंवा दो से अधिक स्वरूप साथ में हैं तो वहाँ उतने संकेत दे दिये हैं तथा ग्रन्थ का नाम लिखते हुवे भी कहीं-कहीं यह उल्लेख कर दिया है। उदाहरण :-"प्रवचन सारोद्धार सहवृत्ति" मू(प) + (ग)=अर्थात मूल पद्य में तथा वृत्ति सहित जो गद्य में है।

स्तम्भ 6-भाषा :

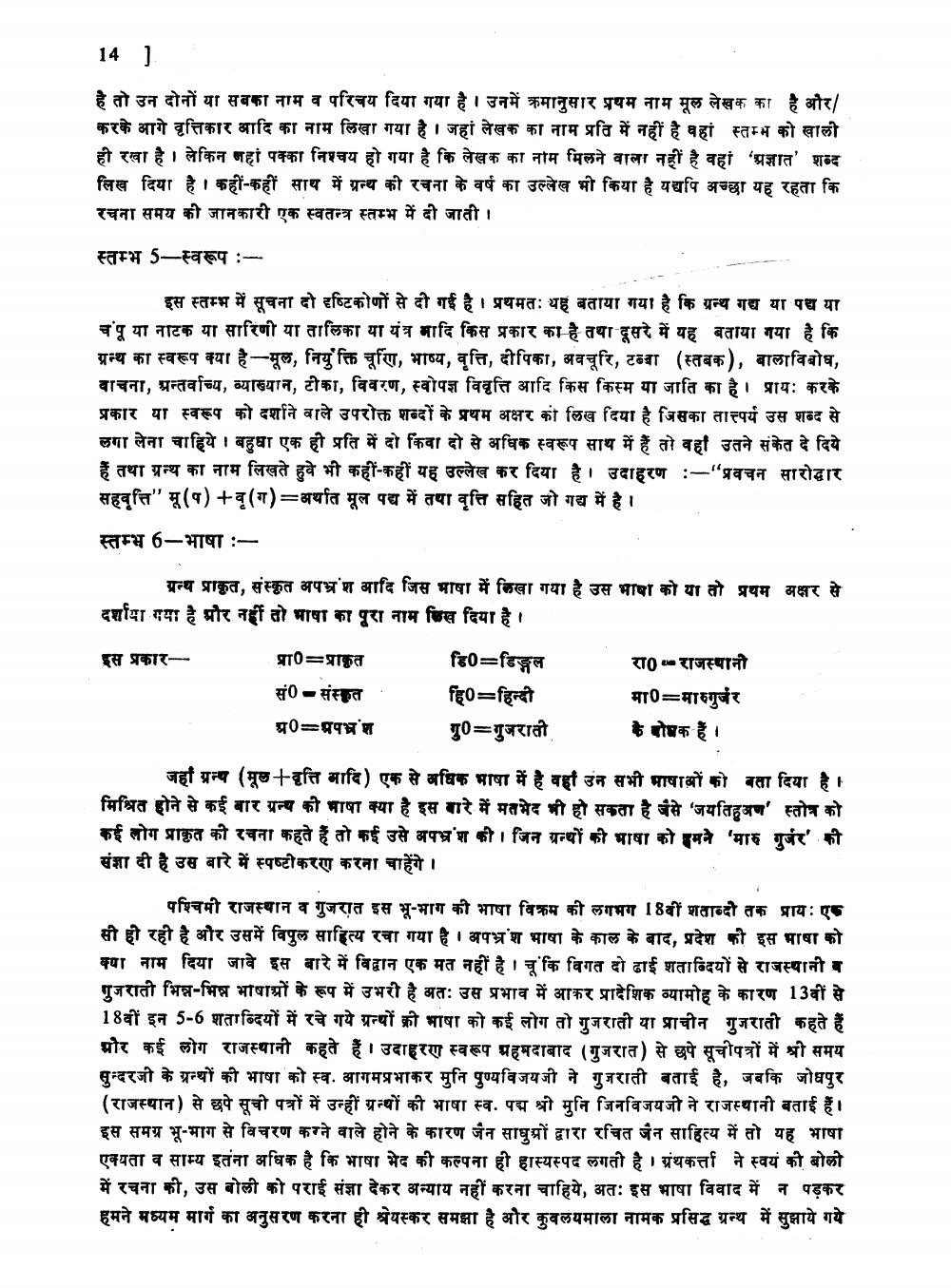

अन्य प्राकृत, संस्कृत अपभ्रश आदि जिस भाषा में लिखा गया है उस भाषा को या तो प्रथम अक्षर से दर्शाया गया है और नहीं तो भाषा का पूरा नाम लिख दिया है।

इस प्रकार

प्रा0=प्राकृत सं0-संस्कृत 40%=अपभ्रंश

डि0=डिङ्गल हि0=हिन्दी गु०=गुजराती

रा0-राजस्थानी मा0=मारुगुर्जर के बोधक हैं।

जहाँ ग्रन्थ (मूलवृत्ति मादि) एक से अधिक भाषा में है वहां उन सभी भाषाओं को बता दिया है। मिश्रित होने से कई बार ग्रन्थ की भाषा क्या है इस बारे में मतभेद भी हो सकता है जैसे 'जयतिहुअण' स्तोत्र को कई लोग प्राकृत की रचना कहते हैं तो कई उसे अपभ्रंश की। जिन ग्रन्थों की भाषा को हमने 'मारू गुर्जर' की संज्ञा दी है उस बारे में स्पष्टीकरण करना चाहेंगे ।

पश्चिमी राजस्थान व गुजरात इस भू-भाग की भाषा विक्रम की लगभग 18वीं शताब्दी तक प्रायः एक सी हो रही है और उसमें विपुल साहित्य रचा गया है । अपभ्रंश भाषा के काल के बाद, प्रदेश की इस भाषा को क्या नाम दिया जावे इस बारे में विद्वान एक मत नहीं है। चूकि विगत दो ढाई शताब्दियों से राजस्थानीय गुजराती भिन्न-भिन्न भाषाओं के रूप में उभरी है अतः उस प्रभाव में आकर प्रादेशिक व्यामोह के कारण 13वीं से 18वीं इन 5-6 शताब्दियों में रचे गये ग्रन्थों की भाषा को कई लोग तो गुजराती या प्राचीन गुजराती कहते हैं

और कई लोग राजस्थानी कहते हैं। उदाहरण स्वरूप अहमदाबाद (गुजरात) से छपे सूचीपत्रों में श्री समय सुन्दरजी के ग्रन्थों की भाषा को स्व. आगमप्रभाकर मुनि पुण्यविजयजी ने गुजराती बताई है, जबकि जोधपुर (राजस्थान) से छपे सूची पत्रों में उन्हीं ग्रन्थों की भाषा स्व. पद्म श्री मुनि जिनविजयजी ने राजस्थानी बताई हैं। इस समग्र भू-भाग से विचरण करने वाले होने के कारण जैन साधुओं द्वारा रचित जैन साहित्य में तो यह भाषा एक्यता व साम्य इतना अधिक है कि भाषा भेद की कल्पना ही हास्यस्पद लगती है । ग्रंथकर्ता ने स्वयं की बोलो में रचना की, उस बोली को पराई संज्ञा देकर अन्याय नहीं करना चाहिये, अतः इस भाषा विवाद में न पड़कर हमने मध्यम मार्ग का अनुसरण करना ही श्रेयस्कर समझा है और कुवलयमाला नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ में सुझाये गये