________________

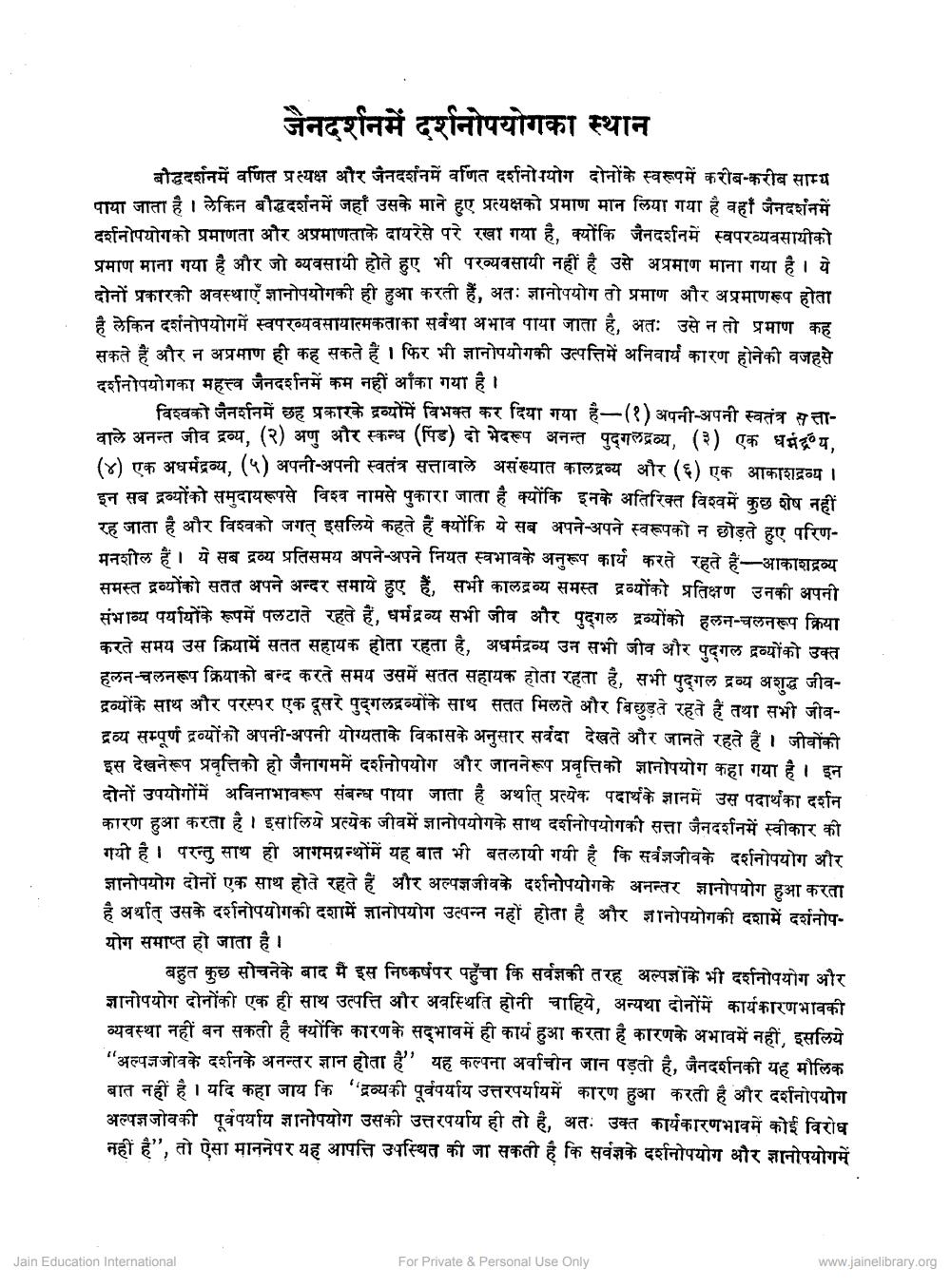

जैनदर्शन में दर्शनोपयोगका स्थान

बौद्धदर्शन में वर्णित प्रत्यक्ष और जैनदर्शनमें वर्णित दर्शनोपयोग दोनोंके स्वरूप में करीब-करीब साम्य पाया जाता है । लेकिन बौद्धदर्शन में जहाँ उसके माने हुए प्रत्यक्षको प्रमाण मान लिया गया है वहाँ जैनदर्शन में दर्शनोपयोगको प्रमाणता और अप्रमाणताके दायरेसे परे रखा गया है, क्योंकि जैनदर्शन में स्वपरव्यवसायीको प्रमाण माना गया है और जो व्यवसायी होते हुए भी परव्यवसायी नहीं है उसे अप्रमाण माना गया है । ये दोनों प्रकारको अवस्थाएँ ज्ञानोपयोगकी ही हुआ करती हैं, अतः ज्ञानोपयोग तो प्रमाण और अप्रमाणरूप होता है लेकिन दर्शनोपयोगमें स्वपरव्यवसायात्मकताका सर्वथा अभाव पाया जाता है, अतः उसे न तो प्रमाण कह सकते हैं और न अप्रमाण ही कह सकते हैं । फिर भी ज्ञानोपयोगकी उत्पत्ति में अनिवार्य कारण होने की वजह से दर्शनोपयोगका महत्त्व जैनदर्शनमें कम नहीं आंका गया है ।

विश्वको जैनर्शनमें छह प्रकारके द्रव्यों में विभक्त कर दिया गया है - ( १ ) अपनी-अपनी स्वतंत्र सत्तावाले अनन्त जीव द्रव्य, (२) अणु और स्कन्ध (पिंड) दो भेदरूप अनन्त पुद्गलद्रव्य, (३) एक धर्मद्रव्य, (४) एक अधर्मद्रव्य, (५) अपनी-अपनी स्वतंत्र सत्तावाले असंख्यात कालद्रव्य और (६) एक आकाशद्रव्य । इन सब द्रव्यों को समुदायरूपसे विश्व नामसे पुकारा जाता है क्योंकि इनके अतिरिक्त विश्वमें कुछ शेष नहीं रह जाता है और विश्वको जगत् इसलिये कहते हैं क्योंकि ये सब अपने-अपने स्वरूपको न छोड़ते हुए परिणमनशील हैं। ये सब द्रव्य प्रतिसमय अपने-अपने नियत स्वभावके अनुरूप कार्य करते रहते हैं- आकाशद्रव्य समस्त द्रव्योंको सतत अपने अन्दर समाये हुए हैं, सभी कालद्रव्य समस्त द्रव्योंको प्रतिक्षण उनकी अपनी संभाव्य पर्यायोंके रूपमें पलटाते रहते हैं, धर्मद्रव्य सभी जीव और पुद्गल द्रव्योंको हलन चलनरूप क्रिया करते समय उस क्रियामें सतत सहायक होता रहता है, अधर्मद्रव्य उन सभी जीव और पुद्गल द्रव्योंको उक्त हलन चलनरूप क्रियाको बन्द करते समय उसमें सतत सहायक होता रहता है, सभी पुद्गल द्रव्य अशुद्ध जीवद्रव्यों के साथ और परस्पर एक दूसरे पुद्गलद्रव्योंके साथ सतत मिलते और बिछुड़ते रहते हैं तथा सभी जीवद्रव्य सम्पूर्ण द्रव्यों को अपनी-अपनी योग्यताके विकास के अनुसार सर्वदा देखते और जानते रहते हैं । जीवोंकी इस देखनेरूप प्रवृत्तिको हो जैनागममें दर्शनोपयोग और जाननेरूप प्रवृत्तिको ज्ञानोपयोग कहा गया है । इन दोनों उपयोगों में अविनाभावरूप संबन्ध पाया जाता है अर्थात् प्रत्येक पदार्थ के ज्ञानमें उस पदार्थका दर्शन कारण हुआ करता है । इसलिये प्रत्येक जीवमें ज्ञानोपयोगके साथ दर्शनोपयोगकी सत्ता जैनदर्शनमें स्वीकार की गयी है । परन्तु साथ ही आगमग्रन्थोंमें यह बात भी बतलायी गयी है कि सर्वज्ञजीवके दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों एक साथ होते रहते हैं और अल्पज्ञजीवके दर्शनोपयोगके अनन्तर ज्ञानोपयोग हुआ करता है अर्थात् उसके दर्शनोपयोगकी दशामें ज्ञानोपयोग उत्पन्न नहीं होता है और ज्ञानोपयोगकी दशामें दर्शनोपयोग समाप्त हो जाता है ।

बहुत कुछ सोचनेके बाद मैं इस निष्कर्षपर पहुँचा कि सर्वज्ञकी तरह अल्पज्ञोंके भी दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनोंकी एक ही साथ उत्पत्ति और अवस्थिति होनी चाहिये, अन्यथा दोनोंमें कार्यकारणभावकी व्यवस्था नहीं बन सकती है क्योंकि कारण के सद्भावमें ही कार्य हुआ करता है कारणके अभाव में नहीं, इसलिये ""अल्पज्ञजीवके दर्शनके अनन्तर ज्ञान होता है" यह कल्पना अर्वाचीन जान पड़ती है, जैनदर्शनकी यह मौलिक बात नहीं है । यदि कहा जाय कि " द्रव्यकी पूर्वपर्याय उत्तरपर्याय में कारण हुआ करती है और दर्शनोपयोग अल्पज्ञजोवकी पूर्व पर्याय ज्ञानोपयोग उसकी उत्तरपर्याय ही तो है, अतः उक्त कार्यकारणभाव में कोई विरोध नहीं है", तो ऐसा माननेपर यह आपत्ति उपस्थित की जा सकती है कि सर्वज्ञके दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में

Jain Education International

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org