________________

गुणवत् प्रयम् यह द्रव्य की परिभाषा है। जैनदर्शन के अनुसार गुण द्रव्य से और द्रव्य गुण से पृथक नहीं रहता। सुवर्ण का पीत वर्ण, उसकी तेजस्विता तथा भूषणादि के रूप में उसके विविध आकार, आकारों में परिवर्तन ये सब एक द्रव्य के ही रूप हैं । इसलिए सत् जगत् में द्रव्य और गुण पर्यायों की पृथक् सत्ता संभव नहीं है। इसलिए जैनदर्शन निर्गुण द्रव्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता और न द्रव्य एवं गुण को संयुक्त करने वाले किसी तीसरे – पदार्थ समवाय को ही मानता है। यहां तक कि वह अन्य दर्शनों के समान यह भी नहीं मानता कि चेतना और आत्मद्रव्य दो पृथक् तत्त्व है जो किसी बाह्यपरिस्थितिजन्य प्रभाव से संयुक्त हो जाते हैं। जैन चिन्तन में आत्मा तक अपने चेतन तत्त्व को स्वयं से पृथक् नहीं कर सकता। सत् और द्रव्य सम्बन्धी मान्यता को समझ लेने के बाद जैन दर्शन के अस्ति नास्ति - वाद को भी सरलता से समझा जा सकता है। यद्यपि यह बात देखने में परस्पर विरोधी प्रतीत होती है तो भी उत्पाद व्यय- ध्रौव्य के सिद्धान्त के सर्वथा अनुकूल है। मूलतत्त्व स्थिर रहता है किन्तु उसके रूपाकार बदलते रहते हैं । दृष्टि का यह अन्तर 'नय' के द्वारा स्पष्ट किया गया है । कुन्दकुन्द ने इसी के ( व्यवहार और निश्चय नय) आधार पर आत्मतत्त्व की व्याख्या की है । द्रव्यार्थिक और पारमार्थिक नय के बिना वस्तु का स्वरूप पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। जैन दर्शन प्रत्येक सत् पदार्थ की व्याख्या द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन दशाओं को दृष्टि में रखकर करता है। शंकर ने इस बात की सूक्ष्मता की ओर ध्यान न देकर इसे विक्षिप्त प्रलाप मात्र कहकर उपेक्षित कर दिया है।

जीव न

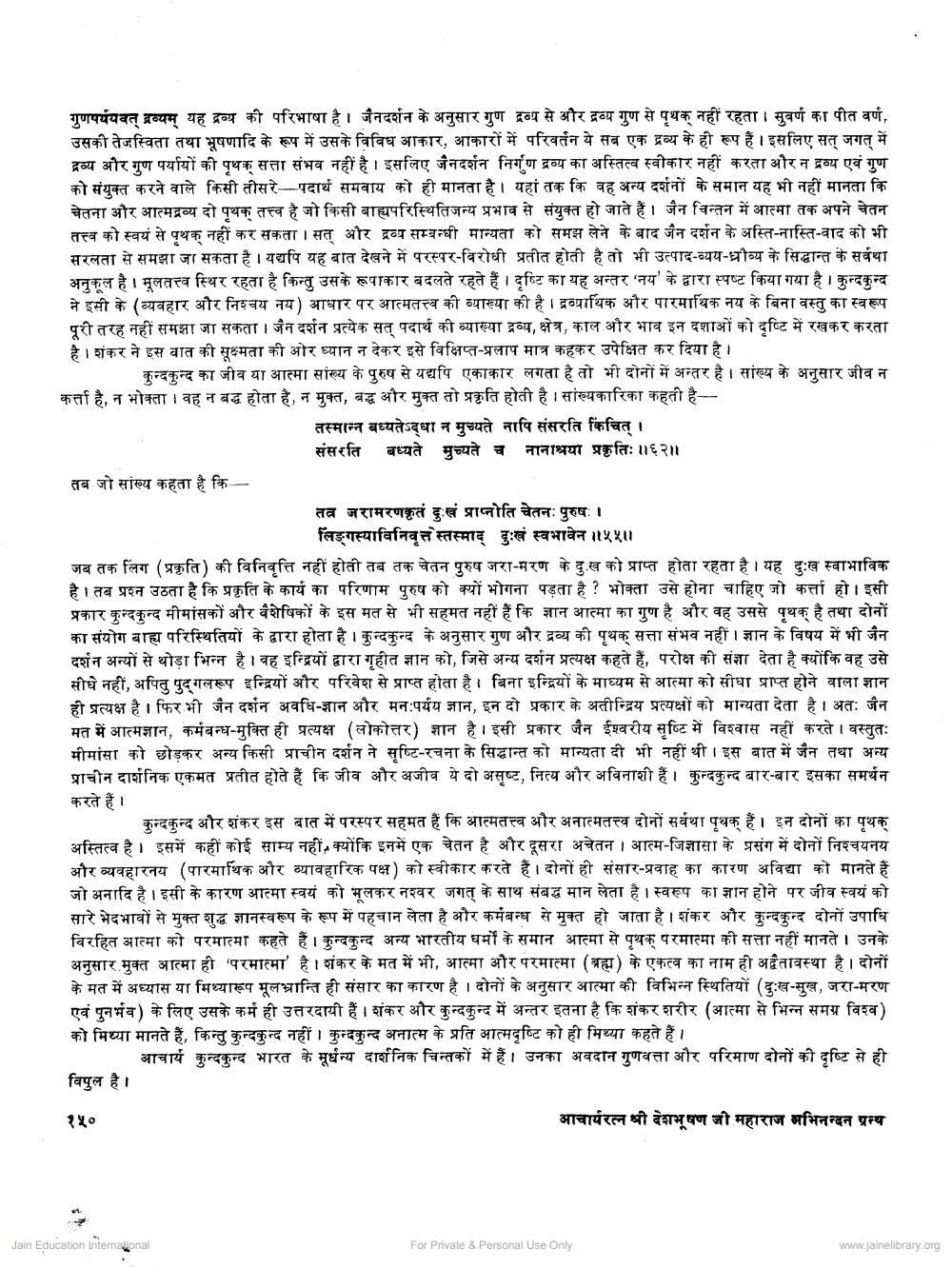

कुन्दकुन्द का जीव या आत्मा सांख्य के पुरुष से यद्यपि एकाकार लगता है तो भी दोनों में अन्तर है। सांख्य के अनुसार कर्ता है, न भोक्ता वह न बद्ध होता है, न मुक्त, बढ़ और मुफ्त तो प्रकृति होती है। सांख्यकारिका कहती है-

तब जो सांख्य कहता है कि

तस्मान्न बध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि संसरति किंचित् । संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ॥६२॥

तत्र जरामरणकृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः । लिङ्गस्याविनिवृत्त स्तस्माद् दुःखं स्वभावेन ॥५५॥

जब तक लिंग (प्रकृति) की विनिवृत्ति नहीं होती तब तक चेतन पुरुष जरा-मरण के दुःख को प्राप्त होता रहता है। यह दुःख स्वाभाविक है। तब प्रश्न उठता है कि प्रकृति के कार्य का परिणाम पुरुष को क्यों भोगना पड़ता है ? भोक्ता उसे होना चाहिए जो कर्त्ता हो। इसी प्रकार कुन्दकुन्द मीमांसकों और वैशेषिकों के इस मत से भी सहमत नहीं हैं कि ज्ञान आत्मा का गुण है और वह उससे पृथक् है तथा दोनों का संयोग बाह्य परिस्थितियों के द्वारा होता है । कुन्दकुन्द के अनुसार गुण और द्रव्य की पृथक् सत्ता संभव नहीं । ज्ञान के विषय में भी जैन दर्शन अन्यों से वोड़ा भिन्न है। यह इन्द्रियों द्वारा गृहीत ज्ञान को, जिसे अन्य दर्शन प्रत्यक्ष कहते हैं, परोक्ष की संज्ञा देता है क्योंकि वह उसे सीधे नहीं, अपितु पुद् गलरूप इन्द्रियों और परिवेश से प्राप्त होता है। बिना इन्द्रियों के माध्यम से आत्मा को सीधा प्राप्त होने वाला ज्ञान ही प्रत्यक्ष है । फिर भी जैन दर्शन अवधि-ज्ञान और मन:पर्यय ज्ञान, इन दो प्रकार के अतीन्द्रिय प्रत्यक्षों को मान्यता देता है । अत: जैन मत में आत्मज्ञान, कर्मबन्ध-मुक्ति ही प्रत्यक्ष ( लोकोत्तर) ज्ञान है । इसी प्रकार जैन ईश्वरीय सृष्टि में विश्वास नहीं करते । वस्तुतः मीमांसा को छोड़कर अन्य किसी प्राचीन दर्शन ने सृष्टि रचना के सिद्धान्त को मान्यता दी भी नहीं थी । इस बात में जैन तथा अन्य प्राचीन दार्शनिक एकमत प्रतीत होते हैं कि जीव और अजीव ये दो असृष्ट, नित्य और अविनाशी हैं। कुन्दकुन्द बार-बार इसका समर्थन करते हैं ।

Jain Education International.

कुन्दकुन्द और शंकर इस बात में परस्पर सहमत हैं कि आत्मतत्त्व और अनात्मतत्त्व दोनों सर्वथा पृथक् हैं। इन दोनों का पृथक् अस्तित्व है। इसमें कहीं कोई साम्य नहीं, क्योंकि इनमें एक चेतन है और दूसरा अचेतन । आत्म-जिज्ञासा के प्रसंग में दोनों निश्चयनय और व्यवहारनय ( पारमार्थिक और व्यावहारिक पक्ष ) को स्वीकार करते हैं। दोनों ही संसार - प्रवाह का कारण अविद्या को मानते हैं जो अनादि है । इसी के कारण आत्मा स्वयं को भूलकर नश्वर जगत् के साथ संबद्ध मान लेता है । स्वरूप का ज्ञान होने पर जीव स्वयं को सारे भेदभावों से मुक्त शुद्ध ज्ञानस्वरूप के रूप में पहचान लेता है और कर्मबन्ध से मुक्त हो जाता है । शंकर और कुन्दकुन्द दोनों उपाधि विरहित आत्मा को परमात्मा कहते हैं । कुन्दकुन्द अन्य भारतीय धर्मों के समान आत्मा से पृथक् परमात्मा की सत्ता नहीं मानते। उनके अनुसार मुक्त आत्मा ही 'परमात्मा' है । शंकर के मत में भी, आत्मा और परमात्मा (ब्रह्म) के एकत्व का नाम ही अद्वैतावस्था है। दोनों के मत में अध्यास या मिथ्यारूप मूलभ्रान्ति ही संसार का कारण है । दोनों के अनुसार आत्मा की विभिन्न स्थितियों (दुःख-सुख, जरा-मरण एवं पुनर्भव) के लिए उसके कर्म ही उत्तरदायी हैं। शंकर और कुन्दकुन्द में अन्तर इतना है कि शंकर शरीर (आत्मा से भिन्न समग्र विश्व ) को मिथ्या मानते हैं, किन्तु कुन्दकुन्द नहीं । कुन्दकुन्द अनात्म के प्रति आत्मदृष्टि को ही मिथ्या कहते हैं ।

आचार्य कुन्दकुन्द भारत के मूर्धन्य दार्शनिक चिन्तकों में हैं । उनका अवदान गुणवत्ता और परिमाण दोनों की दृष्टि से ही

विपुल है ।

१५०

आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org