________________

ROASASURAJST

509:

00300303.2018.

Ea000

say:00.00

Pee600%AROS2000000000RATRO

2068

|४९८

उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि स्मृति-ग्रन्थ गया है, जैसे पल्योपम, सागरोपम आदि नाम से पुकारा जाता है । है। सृजन के लिए 'युग्म' (स्त्री-पुरुष, ऋणात्मक-धनात्मक, पुरुषजो किसी न अर्थ किसी में अनंतता के वाचक हैं। काल का सबसे । प्रकृति, पदार्थ-ऊर्जा आदि) का होना जरूरी है जिसका संकेत कुछ छोटा निरंश अंश परमाणु हैं। यहाँ पर जैनाचार्यों ने एक योजन आरों में किया गया है। गहरे, लम्बे, चौड़े कुएँ की कल्पना की है जिसमें ठूस-ठूस कर

जीवशास्त्रीय दृष्टि से भी सृजन के लिए दो की आवश्यकता परमाणुओं का ऐसा संघात हो जिस पर यदि चक्रवर्ती की सेना भी ।

होती है जिसका जटिलतम् रूप हम स्तनधारी प्राणियों में (जिसमें गुजर जाए तो वह नमे नहीं। उस कुएँ में से सौ सौ वर्ष बाद एक

मानव प्राणी भी हैं।) पाते हैं। मैं इन आरों की अतिशयोक्तिपूर्ण खण्ड या परमाणु को निकाले, तो जितने 'समय' में यह कुँआ

मिथकीय आवरण में छिपे सृष्टि के तीन तत्त्वों को प्राप्त करता हूँखाली हो जाए, उस समय को ‘पल्योपम' कहते हैं। ऐसे दस

प्रलय, सृजन-युग्म और तीर्थंकर। कोड़ा-कोड़ी (कोटि का अपभ्रंश रूप जो अति सूक्ष्म कालगणना का प्रतीक है) पल्योपम का एक सागरोपम होता है। बीस कोड़ा-कोड़ी

जैन-दर्शन के इस काल-चक्र का एक समान बिम्ब है सागरोपम का एक काल-चक्र होता है। अनंत काल चक्र बीतने पर ! “महादोलक" जो हमें वैदिक चिंतन में भी प्राप्त होता है। एक 59 . एक पुद्गल परावर्तन होता है।

काल-चक्र, जिसे 'मन्वंतर' भी कहते हैं, उसका आवर्तन काल ३० 200D यहाँ पर इस काल-गणना को देने का तात्पर्य यह है कि इससे

करोड ६७ लाख वर्ष माना गया है। यह मन्वंतर-विज्ञान मात्र 5 2 यह अनुमान लगाया जा सके कि भारतीय मनीषा ने काल के सूक्ष्म

मिथक नहीं है, वरन् इसके द्वारा हम सृष्टि क्रम (प्रोसेस) को HD से सूक्ष्म अंशों की गणना करने का जो दायित्व उठाया था, वह

समझते हैं। यह समस्त सृष्टि एक “संकल्प' है जो गतिशील 2018 बेमानी नहीं था क्योंकि आज का विज्ञान काल गणना के इस सूक्ष्म

"दोलक" है जिसमें कोई विरोध या प्रतिबंधक नहीं है। इस दोलक रूप की ओर क्रमशः अग्रसर हो रहा है।

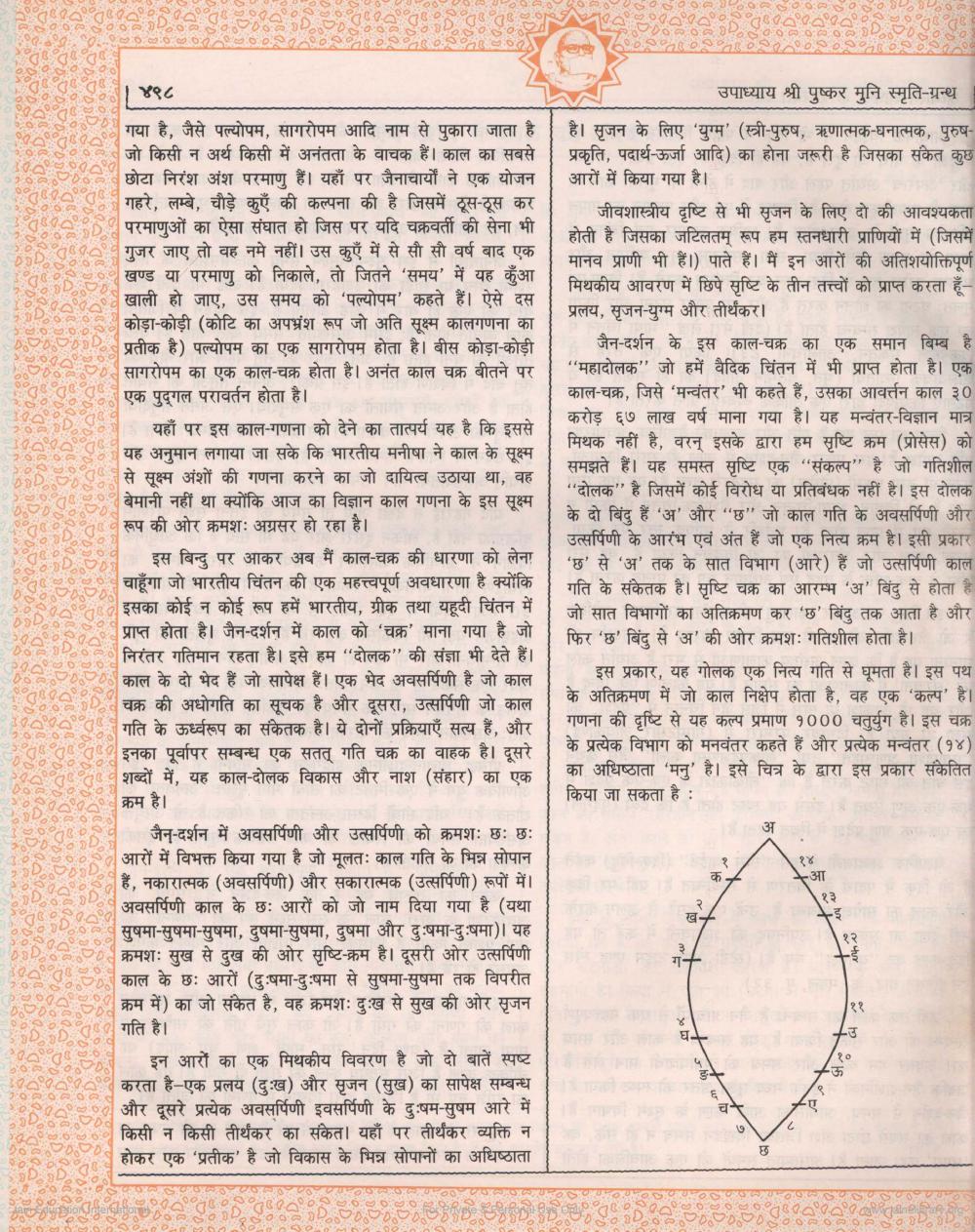

के दो बिंदु हैं 'अ' और “छ" जो काल गति के अवसर्पिणी और

उत्सर्पिणी के आरंभ एवं अंत हैं जो एक नित्य क्रम है। इसी प्रकार इस बिन्दु पर आकर अब मैं काल-चक्र की धारणा को लेना

'छ' से 'अ' तक के सात विभाग (आरे) हैं जो उत्सर्पिणी काल चाहँगा जो भारतीय चिंतन की एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा है क्योंकि गति के संकेतक है। सष्टि चक्र का आरम्भ 'अ' बिंद से होता है। इसका कोई न कोई रूप हमें भारतीय, ग्रीक तथा यहूदी चिंतन में

जो सात विभागों का अतिक्रमण कर 'छ' बिंदु तक आता है और प्राप्त होता है। जैन-दर्शन में काल को 'चक्र' माना गया है जो

| फिर 'छ' बिंदु से 'अ' की ओर क्रमशः गतिशील होता है। 3299106) निरंतर गतिमान रहता है। इसे हम "दोलक" की संज्ञा भी देते हैं। काल के दो भेद हैं जो सापेक्ष हैं। एक भेद अवसर्पिणी है जो काल

इस प्रकार, यह गोलक एक नित्य गति से घूमता है। इस पथ चक्र की अधोगति का सूचक है और दूसरा, उत्सर्पिणी जो काल

के अतिक्रमण में जो काल निक्षेप होता है, वह एक 'कल्प' है। गति के ऊर्ध्वरूप का संकेतक है। ये दोनों प्रक्रियाएँ सत्य हैं, और

| गणना की दृष्टि से यह कल्प प्रमाण १000 चतुर्युग है। इस चक्र इनका पूर्वापर सम्बन्ध एक सतत् गति चक्र का वाहक है। दूसरे

के प्रत्येक विभाग को मनवंतर कहते हैं और प्रत्येक मन्वंतर (१४) शब्दों में, यह काल-दोलक विकास और नाश (संहार) का एक

का अधिष्ठाता 'मनु' है। इसे चित्र के द्वारा इस प्रकार संकेतित

किया जा सकता है : जैन-दर्शन में अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी को क्रमशः छः छ: आरों में विभक्त किया गया है जो मूलतः काल गति के भिन्न सोपान हैं, नकारात्मक (अवसर्पिणी) और सकारात्मक (उत्सर्पिणी) रूपों में। अवसर्पिणी काल के छः आरों को जो नाम दिया गया है (यथा सुषमा-सुषमा-सुषमा, दुषमा-सुषमा, दुषमा और दुःषमा-दुःषमा)। यह क्रमशः सुख से दुख की ओर सृष्टि-क्रम है। दूसरी ओर उत्सर्पिणी काल के छः आरों (दुःषमा-दुःषमा से सुषमा-सुषमा तक विपरीत क्रम में) का जो संकेत है, वह क्रमशः दुःख से सुख की ओर सृजन

300.0VDCOA

30000- क्रम है।

dodkota

इन आरों का एक मिथकीय विवरण है जो दो बातें स्पष्ट करता है-एक प्रलय (दुःख) और सृजन (सुख) का सापेक्ष सम्बन्ध

और दूसरे प्रत्येक अवसर्पिणी इवसर्पिणी के दुःषम-सुषम आरे में किसी न किसी तीर्थंकर का संकेत। यहाँ पर तीर्थकर व्यक्ति न होकर एक 'प्रतीक' है जो विकास के भिन्न सोपानों का अधिष्ठाता

GP

3DVOd

Hdपापल्याण

उपायकलव्यायनालयलण्डएमकर

0000000000000BReी 6000000000000000000003