________________

१६४

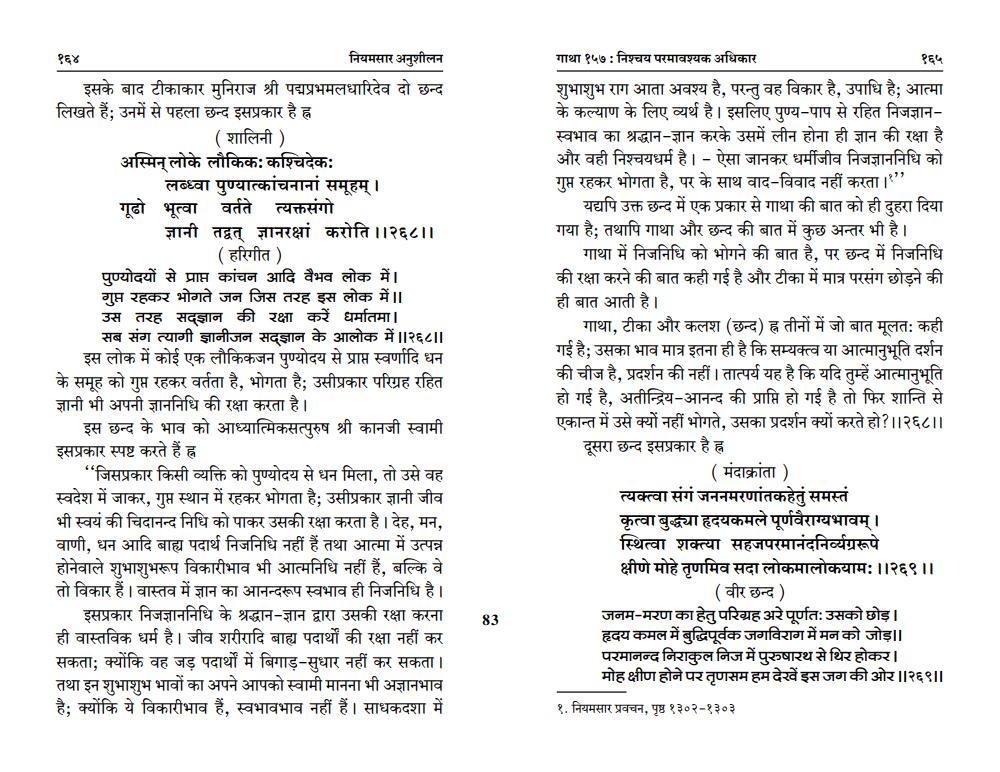

नियमसार अनुशीलन इसके बाद टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव दो छन्द लिखते हैं; उनमें से पहला छन्द इसप्रकार है ह्र

(शालिनी) अस्मिन् लोके लौकिक: कश्चिदेक:

लब्ध्वा पुण्यात्कांचनानां समूहम् । गूढो भूत्वा वर्तते त्यक्तसंगो ज्ञानी तद्वत् ज्ञानरक्षां करोति ।।२६८।।

(हरिगीत) पुण्योदयों से प्राप्त कांचन आदि वैभव लोक में। गुप्त रहकर भोगते जन जिस तरह इस लोक में ।। उस तरह सद्ज्ञान की रक्षा करें धर्मातमा।

सब संग त्यागी ज्ञानीजन सदज्ञान के आलोक में ||२६८|| इस लोक में कोई एक लौकिकजन पुण्योदय से प्राप्त स्वर्णादि धन के समूह को गुप्त रहकर वर्तता है, भोगता है; उसीप्रकार परिग्रह रहित ज्ञानी भी अपनी ज्ञाननिधि की रक्षा करता है।

इस छन्द के भाव को आध्यात्मिकसत्पुरुष श्री कानजी स्वामी इसप्रकार स्पष्ट करते हैं ह्र

"जिसप्रकार किसी व्यक्ति को पुण्योदय से धन मिला, तो उसे वह स्वदेश में जाकर, गुप्त स्थान में रहकर भोगता है; उसीप्रकार ज्ञानी जीव भी स्वयं की चिदानन्द निधि को पाकर उसकी रक्षा करता है। देह, मन, वाणी, धन आदि बाह्य पदार्थ निजनिधि नहीं हैं तथा आत्मा में उत्पन्न होनेवाले शुभाशुभरूप विकारीभाव भी आत्मनिधि नहीं हैं, बल्कि वे तो विकार हैं। वास्तव में ज्ञान का आनन्दरूप स्वभाव ही निजनिधि है।

इसप्रकार निजज्ञाननिधि के श्रद्धान-ज्ञान द्वारा उसकी रक्षा करना ही वास्तविक धर्म है। जीव शरीरादि बाह्य पदार्थों की रक्षा नहीं कर सकता; क्योंकि वह जड़ पदार्थों में बिगाड़-सुधार नहीं कर सकता। तथा इन शुभाशुभ भावों का अपने आपको स्वामी मानना भी अज्ञानभाव है; क्योंकि ये विकारीभाव हैं, स्वभावभाव नहीं हैं। साधकदशा में

गाथा १५७ : निश्चय परमावश्यक अधिकार शुभाशुभ राग आता अवश्य है, परन्तु वह विकार है, उपाधि है; आत्मा के कल्याण के लिए व्यर्थ है। इसलिए पुण्य-पाप से रहित निजज्ञानस्वभाव का श्रद्धान-ज्ञान करके उसमें लीन होना ही ज्ञान की रक्षा है

और वही निश्चयधर्म है। - ऐसा जानकर धर्मीजीव निजज्ञाननिधि को गुप्त रहकर भोगता है, पर के साथ वाद-विवाद नहीं करता।"

यद्यपि उक्त छन्द में एक प्रकार से गाथा की बात को ही दुहरा दिया गया है; तथापि गाथा और छन्द की बात में कुछ अन्तर भी है। ___गाथा में निजनिधि को भोगने की बात है, पर छन्द में निजनिधि की रक्षा करने की बात कही गई है और टीका में मात्र परसंग छोड़ने की ही बात आती है।

गाथा, टीका और कलश (छन्द) ह्न तीनों में जो बात मूलतः कही गई है; उसका भाव मात्र इतना ही है कि सम्यक्त्व या आत्मानुभूति दर्शन की चीज है, प्रदर्शन की नहीं। तात्पर्य यह है कि यदि तुम्हें आत्मानुभूति हो गई है, अतीन्द्रिय-आनन्द की प्राप्ति हो गई है तो फिर शान्ति से एकान्त में उसे क्यों नहीं भोगते, उसका प्रदर्शन क्यों करते हो?।।२६८।। दूसरा छन्द इसप्रकार है ह्न

(मंदाक्रांता) त्यक्त्वा संगं जननमरणांतकहेतुं समस्तं कृत्वा बुद्ध्या हृदयकमले पूर्णवैराग्यभावम् । स्थित्वा शक्त्या सहजपरमानंदनिर्व्यग्ररूपे क्षीणे मोहे तृणमिव सदा लोकमालोकयामः ।।२६९ ।।

(वीर छन्द) जनम-मरण का हेतु परिग्रह अरेपूर्णत: उसको छोड़। हृदय कमल में बुद्धिपूर्वक जगविराग में मन को जोड़।। परमानन्द निराकुल निज में पुरुषारथ से थिर होकर। मोह क्षीण होने पर तृणसम हम देखें इस जग की ओर ||२६९।।

83

१. नियमसार प्रवचन, पृष्ठ १३०२-१३०३